| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 20世紀目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

|

時代 |

|

音組織 |

形式、技法、書法etc. |

| 中世 800-1400 ロマネスク 800-1200 ゴシック 1200-1400 |

単声音楽 monophony

多声音楽 polyphony |

教会旋法

|

オルガヌム 定旋律ミサ |

|

ルネサンス 1400-1600 |

多声音楽 polyphony |

教会旋法(→調性) |

模倣、パロディ・ミサ(引用)etc. |

|

バロック 1600-1750 |

多声的音楽 polyphonic 和声的対位法 モノディ音楽monody |

調性(確立) | フーガ、通奏低音 |

|

古典派 1750-1820 |

和声音楽 homophony | 調性 | |

| ロマン派 1820-1900 | 和声音楽 homophony | 調性(→崩壊) | |

|

20世紀 1900-2000 |

過去の音楽のエッセンスと |

無調性 | |

| 21世紀 2000- |

新しい方向としてこのような歴史概念や区分を用いないで、音楽史を捉える方向に向かいつつある。このように観念的に区切りを付けないで歴史を捉えていくやり方である。ともあれこのような時代区分や時代概念はまだ一般的に流布しているし、また使用する利点もまだあるとも考えてもいる者である。

<20世紀の歴史的背景>

20世紀ほど激動の時代はなかったと思われる。現在、我々は情報の時代に突入している。世界的に情報が飛び交う。今や情報過多で情報量が増加の極みに達しているといってよい。たしかに世界的レヴェルで物事が動いている。政治的にも、社会的にも経済問題も、文化的な問題も、科学的な問題も環境問題も今や地球全体を揺り動かす。

20世紀前半の2つの大戦、すなわち第一次世界大戦(1914-18)と第二次世界大戦(1939-45)は、世界の歴史に大きな衝撃を与えた。これらによって国際連盟(1920-46)と国際連合(1946年~)を生み出した。この20世紀前半のロシア革命(1905年-1917年)により共産主義勢力とソヴェト連邦の台頭を促進した。

20世紀後半は朝鮮戦争(1950-53)、アラブとイスラエルの抗争[イスラエル建国1948年]、ベトナム戦争(1960-75)、イラン・イラク戦争(1980-88)、湾岸戦争(1991・1-2 40日間)を見た。そしてベルリンの壁崩壊(1989年)、ソヴェト連邦の解体(1992年)による社会主義、つまり共産主義体制の衰退と様々な民族独立のための大小の戦闘状態が現時点の状況である。これは過去と比べると特異な現象かもしれない。このような流れは経済面も変えていく。平和運動が貧困を生んだり、独立運動に飢餓状態がついて回ったり、一喜一憂の連続である。イスラエルとPLOの暫定平和条約(1993年)を結んだかと思えば問題がもち上がる。言えることはこれらの現象や事件は、今の時代が共生の時代であらねばならないことを示している。異なった思想や宗教、政治体制、民族や文化、年令や性別、ハンディキャップのある人とない人等、すべて共に生きていかなければならない。科学領域での進歩もこの世紀の顕著な現象で、多数の国々の市民生活環境を根本的に変えてしまった。様々な自然破壊による地球全体への悪影響は深刻で、その利害点を考え直す時期が来てしまった。そのため1997年12月地球温暖化防止京都会議が開かれた。

<20世紀音楽の諸問題>

20世紀の録音技術の変遷は目を見張る。エディソンの蝋管による録音技術発明(1877年)以来発展の一途を遂げてきた。アナログ録音からデジタル録音へと変化と進展を遂げる時代であった。音楽的な立場でいえばこれが進歩かどうかは論議もされようが、便利で消費価格も安定しつつある。だが、デジタルでは20キロヘルツまでで、脳によいアルファ波はもっと高周波音である。これがアナログでは可能で、デジタルでは不可能である、という欠点をもつことも事実である。

この余りにも近い過去の時代20世紀は、まだ定まった歴史的見解が固まっていないといってよい。未整理のままのデータが山積みになっている状態とも言え、それにも増して伝えられる音楽作品量も多い。新しい未来を創り出すためにも、20世紀について何らかの見解をもつことが促されている。たいへんな責務でもある。

過去となった20世紀をどんなコンセプトや呼称でいい表すべきか。定まった名や概念はまだない。複雑で多様な音楽作品が出現した。またその変化も早かった。そしてこれらの原因でもあるのであるが、音楽の伝播メディアを拡大させた放送技術(ラジオ、テレヴィジョン)と録音技術や映像技術は、音楽の商業形態を変えた。これによる利点は、時空を超えて様々の時代の音楽や世界中にまたがる空間の音を聴くだけでなく、見る事も可能になったことである。

もちろんこの根底にあるのが音楽学Musicologyの発展である。音楽学においても学際的な発想が盛んで、その分野の拡大に驚かされる。音楽理論と音楽史学から始まっためざましい歩み、拡大点として民族音楽学、民俗音楽学、社会音楽学、音楽心理学、環境音楽学、医療音楽学などに熱い思いが注がれている。

<20世紀音楽の特徴>

20世紀の前の時代、つまりロマン派への傾きは20世紀にも残存した。特にロマン派時代に属するかまたは時代の境目に生きた作曲家の中は、20世紀初期や前半まで活躍した人が多くいる。彼らはたしかにロマン派の理念や20世紀のやり方が混在している。

20世紀の音楽は無調性atonalityの時代であるといえる。この時代はバロック時代以来の調性tonalityという音組織を打破しようという動きが積極的に始まった。調性が確立して300年後に起こったこの現象は必然的なことだったのか。というのは20世紀前後の音楽は、一つの観点でいえば音楽史上その作曲技術は頂点に達したといえる。特に管弦楽法(管弦楽の作曲法)において、各作曲家の個性が発揮された。それは聴衆を魅惑し、惑わし、驚かせ、躓かせもした。以下のように便宜上3つの分類をして説明をする。時間的(時代的)な見地での分類ではなく、広い見地での音楽様式によるものであるからである。

<20世紀音楽の3つの特徴――A.調性的無調音楽>

過去の音楽を吸収しながらも、反歴史立場を取ったりと様々な試みがなされて無調音楽が生まれていった。そこで先ず従来の調性tonalityに基づく和声法に工夫がなされていった。おおまかにいえば穏やかな無調音楽、100%完璧な無調性を形成しない音楽をいう。多分に調性的で、調性的な材料を用いることも多いが、調性打破を目指そうとしていることには違いないと言える。そのヒントを中世やルネサンスの教会旋法、伝統的な民族旋法(≠音階)に求め、目が向けられて無調への試みが行われた。無調を求めるために調性以前の音組織に目を向けたのおもしろい。それは旋法modeで、それは確かに調性の音楽ではなく、かといって無調性の次元の音楽でもない。しかし、音楽の音組織を示す調性tonalityと無調性atonalityは対立概念となる。同じく世界に存在する古い伝統音楽や民族音楽の旋法も一種の音組織であるが、調や無調と同次元として捉えることは適当でない。しかし、われわれには古くも新しくも感じられる響きといってよいだろう。

調性における和音は、基本的な音から数えて3つ目の音、つまり3度の音が決め手であった。これを無視するところから無調性の展開の始まりとなっている。中世、ルネサンスのような教会旋法による純正音程(純正調just intonation1))を求める点とは一線を画するところである。そしてそれは多分に平均律temperamentを基盤にした発想であると筆者は捉えている。ちなみに平均律とは19世紀後半頃にやっと確立されたもので、現在のピアノなどの鍵盤楽器の調律に用いられている調律法ことである。

また旋法的な音組織のみならず、ちがった視点を求め拡大されたものもある。調否定の技法として複数の調を同時に組み合わせる作曲技法がある。それは複調、ポリリズム、伝統音楽や過去の音楽の引用などと様々な試みが行われていった。

これをひとまず<調性的無調音楽>とでも言っておこう。緩和な無調をめざした音楽という表現も許されるであろうか。このような音楽を調性的というのには論理的にはどうだろうか。主な作曲家をあげると下記の通り。これによって具体的なイメージを得てくだされば幸いである。カッコ内の作曲家はその作品スタイルからロマン派時代に入れられると筆者は考えている。比較上、便宜のため記入してみた。

20世紀の到来を告げる新しさとは何であったろうか? それは一人の作曲家によって開かれたものでもない。いわば多くの窓を各作曲家それぞれがもっている窓を、開いたとしか言えないかもしれない。

あとどのグループにいれられないけれど敢えて加えれば、環境音楽、ミニマル・ミュージックなどもここに入れておく。

| フォーレFauréフランス(1845-1924) ヤナーチェクJanácekチェコ(1854-1928) プッチーニPucciniイタリア(1858-1924) イザイYzaÿeベルギー(1858-1913) アルベニスAlbénizスペイン(1860-1909) (マーラーMahlerオーストリア(1860-1911) ドビュッシーDebussyフランス(1862-1918) マスカーニMascaniイタリア(1863-1945) リヒャルト・シュトラウスR.Strauβドイツ(1864-1949) シベリウスSibeliusフィンランド(1865-1957) グラズノフGlazunovロシア(1865-1936) チレアCileaイタリア(1866-1950) サティSatieフランス(1866-1925) 幸田 延日本(1870-1946) スクリャビンSkriabinロシア(1872-1915) ラフマニノフRakhmaninovロシア(1873-1943) ファリァFallaスペイン(1876-1946) レスピーギRespighiイタリア(1879-1936) ピッツェッティPizzettiイタリア(1880-1968) バルトークBartókハンガリー(1881-1945) ストラヴィンスキーStravinskyロシア(1882-1971) シマノフスキーSzymanowskiポーランド(1882-1937) 山田耕筰日本(1886-1965) プロコフィエフProkofievロシア(1891-1953) ラヴェルRavelフランス(1892-1937) グローフェGroféアメリカ(1892ー1972) オルフOrffドイツ(1895-1982) プーランクPoulencフランス(1899-1963) ガーシュインGershwinアメリカ(1898-1937) コープランド Coplandアメリカ(1900ー90) デュリュフレDurufléフランス(1902-86) ロドリーゴRodrigoスペイン(1902-99) ハチャトリアンKhachaturianアルメニア(1903ー78) ショスタコヴィチShostakovitchロシア(1906-75) ブリテンBrittenイギリス(1913-76) デュティユーDutilleuxフランス(1916- 2013) バーンスタインBernsteinアメリカ(1918-91) シュニトケSchnittkeロシア:ソ連(1934-98) ライシュReicheアメリカ(1936- ) |

|

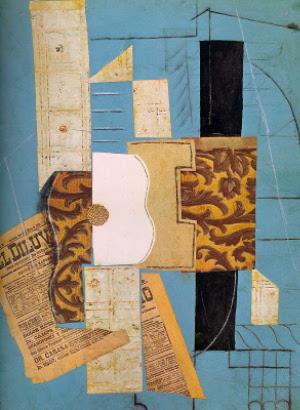

| <参考> ピカソPicassoスペイン(1881-1973) 「ギター」1913年制作 ピカソの作品は概ね具象絵画と言えよう。具象を自由に展開した絵画で、抽象絵画ではない。形あるものの変形や組み合わせで構成されている。 丁度、ここで区切った音楽のやり方と呼応する点がある、と考える者である。 |

[注]

1) 純正調と純正律は異なる意味の概念である。純正調は天空にただよう純正な音程によるもの。純正律pure temperamentは、純正調just intonationになんとか近づくための調律法であった。

わが国にはかって世界に認められたこの件に関する壁学、田中正平(1863-1945)がいた。 ⇒伊藤完夫「田中正平と純正調」/音楽之友社

<20世紀音楽の3つの特徴――B.12音音楽>

調性の崩壊へ兆しは、いつから始まったか。それはたいへん難しい問いになる。バロックに確立した調性は、それ以前の教会旋法組織の崩壊であったともいえる。古典派(1750-1820)、ロマン派(1820ー1900)と用いられてきたが、常に崩壊の傾きがあったのもたしかである。無調への積極的な兆しをみせた記念碑的な作品は、ヴァーグナー「トリスタンとイゾルデ」(1865年初演)であったと一般にいわれている。その理由は無調性への傾きだけでなく、この作品にみられる音楽表現にヴァーグナーが大きな意味を見出したからであろう。ヴァーグナーの音楽語法は、ヴァーグネリアンといわれる後期ロマン派のブルックナーBrucknerドイツ(1824ー96)、マーラーMahlerオーストリア(1860ー1911)、R・シュトラウスR.Strauβドイツ(1864ー1949)などに受け継がれていく。積極的な半音階の使用、肥大化した豊かな管弦楽法や理念としての標題音楽、つまり文学や演劇などとの特別な結びつきをもつことなどが特徴である。

かなり無理があるが、このような系譜につながるのがシェーンベルクSchönbergオーストリア(1874ー1951)としておく。しかし、彼は根本的(音楽理論的)に異なる理念をもつ音楽家であった。たしかに興味深いことにシェーンベルクの初期の作品は後期ロマン派的な名残りを感じさせる。彼が無調音楽に踏み切ったのは、1907~08年頃のことである。そして音楽における表現主義=表現派は、無調によって始まったのである。「弦楽四重奏曲第二番Op.10」(1908年)の第4楽章で無調的な楽想を明確に示している。これと関連してか、シェーンベルクは突如画才を発揮し始めた。1907年からシェーンベルクは、オーストリア表現主義絵画の先駆者リヒャルト・ゲルシュトルについて絵を学び始めている。

シェーンベルクが全曲を表現主義的無調音楽の手法で一貫させているのは、シュテファン・ゲオルゲの15の詩による「架空庭園の書Op.15」(1909年)からである。これ以後、表現主義音楽の代表作が生み出されていった。

ヴェーベルンWebernオーストリア(1883-1945)とベルクBergオーストリア(1885-1935)は、彼の同じ道を歩む同志になる。彼らはそれぞれの個性を加味し、発展させていった。

12音技法Zwölftontecnik,Dodekahonieは、理論化された無調性atonalityの音楽である。確固たる理論をもち、それは12音音楽の音組織のことである。この12音技法によって作曲されている音楽を12音音楽という。この創始者シェーンベルクは、1921年頃に確立したとされている。そして彼の弟子あるいは同志ともいうべきヴェーベルンやベルクに受け継がれていった。今や20世紀における重要な古典的(?)作曲技法といえる。現在、作曲を学ぶ者は作曲技法として必ず学習されるものの一つでもある。これはもっと広い視点で見れば、、一種のセリー音楽でもある。また、完全な無調理論の確立であった。しかし、シェーンベルクの前提は19世紀後半に確立された平均律であり、平均律そのものに完全に依存している。平均律が無ければ存在しないと言えよう。その点においては十二分に伝統的でさえある(?!)。12音技法は平均律が無ければ考えられず、平均律があって求められ得ることだからである。

|

シェーンベルクSchönbergオーストリア(1874-1951)

ヴェーベルンWebernオーストリア(1883-1945)

ベルクBergオーストリア(1885-1935)

|

<20世紀音楽の3つの特徴――C.他の無調音楽>

ここではより前衛的である音楽を捉えたい。このアヴァンギャルドavantgardeフランス語=前衛という語自体、相対的であることは言うまでもない。20世紀半ば頃に当初は19世紀までのヨーロッパ伝統の否定や伝統への反抗の姿勢を示した芸術運動のことを指して用いられたが、個別的にどれとどれがと規定するのは今となっては難しい。たいへん曖昧な概念用語であることを前提にして、捉えなければならないだろう。今現在21世紀に入ったわれわれにとっては、最前線に立つ音楽のことを指して前衛音楽をいうのかもしれない。だが、今や使われないコンセプトであり、ここでは20世紀におけるコンセプトとして前衛音楽を捉える。その意味でこれはすでに過去の概念である。今で言えば古典的前衛の概念である。革新も時間が立てば過去の存在となり、保守にさえなるという図式は見ての通り。ここでは20世紀の中で革新的なグループに属した音楽を取り上げ、今まで取り扱ってきた2つのグループを越え、より新しく過激(?)であった書法の音楽を言う。

本来的には前衛avantgardeは元はフランスの軍隊用語で、最前線に位置する小数精悦部隊を指している。第一世界大戦頃からこの語は、政治や芸術の領域にも用いられた。前衛は、当時としては政治的には共産主義思想や、これに立脚した革命運動と革命運動家を指して用いた。芸術については美術を中心にした抽象芸術やシュールレアリスムの運動に先ず用いられた。徐々に文学や演劇などにも及んでいった。音楽にも及ぶのは第二次世界大戦後のことであった。初期のブレーズやシュトックハウゼンに代表され、1946年のダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会を中心としたポスト・ヴェーベルン様式の音楽に対して用いられた。ヴェーベルンは前衛音楽の祖と捉えられていた。ヴェーベルンの点描音楽、ブレーズのセリー音楽などが新しい音楽様式として捉えられた。

音楽における最初のアヴァン・ギャルドを求めるならば、ドイツ・ロマン派の美学と語法を否定した1890年代のドビュッシーかもしれない。そうなると過去の伝統的な調性音楽と明確に区別されるシェーンベルクの12音音楽もあげねばならない。だが、多分に彼自身の内部では彼の書法は、過去の伝統音楽の必然的発展と意識されていたから、伝統否定ということにはならないとされている。しかし、音組織においては完全に調性を否定したが。

前衛avantgardeがいわれ始めたのはそれまでの固定観念を破壊しようとするより過激な動きを、前衛と言ったようだ。音組織だけではなくもっと広い視野での問題、音楽語法の拡大、つまり音楽概念の転換が行われることになる。それまでの音楽通念である楽音という概念は根底から転換される。つまりチューニングされた楽器を媒介とする音による組立てられたものをよしとする考え(楽音)が覆された。

微分音microtone英語は半音よりせまい音程を一般に微分音程という。基準の音に対して微分音程にある音を微分音という。全音に対する3分音、4分音、6分音を20世紀音楽に用いられている。民族音楽ではインドやペルシャなどで伝統的に用いられてきたが、西洋音楽には20世紀からとなる。ペンデレツキは全音を4分割にした微分音、つまり半音の2分割した微分音を用いている。またトーン・クラスター書法や多様なセリー音楽=トータル・セリー(12音技法以外の方法論)も考え出され、楽音外音をも音楽の構成音にしていく。従来の楽器を用いたとしても新しい奏法の開発や不確定音と日常的な具体音を使用したり、新しいメディアによる音、電子音なども取り入れられた。具体音を使用したミュージック・コンクレートMusique concreteは、1940年代後半にフランスのピエール・シェフェールSchaefferフランス(1910-95)が始めた具体音楽の一つ。電子音に対する興味は、ノイズを用いることから始まった。現在普及している他種楽器を模倣したり、音律を有したものではなかった。必然的なことであるが作曲するという概念も転換され、偶然性の音楽も生まれていく。無作為の動作、無為自体を音楽と考える音楽家も出てきた。セリーや不確定音、電子音、具体音、偶然性など従来の概念で言えば音楽破壊とも見えるやり方であった。従来の既成概念を越えた音楽語法は、常に新しいメディアを求めていく。そうなると音楽でないものは無く、「すべてが音楽」というコンセプトも出てきた。ケージCageアメリカ(1912-92)の“Everything we do is music”のことば通りの実践は「4分33秒」(1952年作曲)ということになろうか。ここでは演奏が無く、無音とも思える世界だが、偶発的な音が存在している。3つの楽章に区切られ、第1楽章=33秒、第2楽章=2分40秒、第3楽章=1分20秒となっている。

このように多様な考えややり方の音楽を一つの枠に入れて分類することには、限界があり不自然かもしれない。またそれは不可能とも言え、無理なことであろう。それでも敢えて上記に述べたやり方を用いた作曲家をあげると下記の通りになるだろうか。これも21世紀の視点で見れば、過去であり、古典的書法となったことは言うまでもない。

|

ケージCageアメリカ(1912-92)

ツィンマーマンZimmermannドイツ(1918-70)

ペンデレツキPendereckiポーランド(1933-2020)

シュトックハウゼンStockhausenドイツ(1928-2007)

|

<結びに>

最初にも述べた通り、20世紀は地球単位で物事は動く時代となってきた。これは過去の時代と異なる顕著な点の一つであろう。つまり西洋音楽は地球音楽の一つになっていった。ルネサンスの時代にヨーロッパから移植が行われた西洋音楽は、北米、中米、南米は、20世紀になって芽がふき始めた。さらにアジア――日本、韓国、中国など――、アフリカ等も続いていく。わが国へはキリシタン時代に洋楽が導入されたが2)、すぐキリスト教禁令と鎖国政策と共に閉ざされた。時は流れ、西洋音楽はロマン派時代(1820-1900)の中にいた時だった。明治(1868年)になる少し前から日本に再び本格的に西洋音楽が導入され始める。

⇒「キリスト教と洋楽受容再び」

[注]

2) 1549年にザビエルスペイン(1506-52)が来日しキリスト教を伝えた。1551年9月、大分(当時は府内といった)の大友宗麟(1530-87)(後にキリシタン大名となる)を訪れた時、トランペットとフルートなどの音楽を演奏して城内へと入城したと記録されている(「イエズス会宗教史」Bibl.Nacional de Lisboa,cod.B-17-34.)。このことは日本における西洋音楽の事始めであるといえるだろう。

おすすめ図書

アレックス・ロス(柿沼敏江)/20世紀を語る音楽1&2/みすず書房 2010年刊

2000-2024

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 20世紀目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |