| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

ゴシックの多声音楽

<多声音楽:はじめに>

多声音楽 polifoniaイタリア語 polyphony英語は、“多くの声”を意味するギリシャ語“ポリュフォ-ニア”に由来する。初期の対位法、つまり線的作曲書法――この時代の教会旋法から生まれた線的対位法――によるものであった。そして各声部がリズムにおいても、自立した旋律をもっている。そしてそれらは記譜されるようになって、さらに作曲技法の確立へと進んでいくのである。偶然に生じる要素もあったが、後のルネサンス(1400-1600)に確立されていく対位法に向かう過程にあったといえよう。

対位法 contrappuntoイタリア語 counterpoint英語の語源はラテン語の“punctus contra punctum”――<音対音>の意味――で、この対位法という語が初めて用いられるのは中世後期の14世紀の理論書であった。しかしこうした対位法による多声音楽の実例はもっと早く、9世紀末にはラテン語のオルガヌムorganumが記録されている。この多声音楽の響きはあたかもゴシックの教会建築をみるようでもあった。石造りの巨大な高い塔をもつ都市の大聖堂(カテドラル)に対応するように思える。というかこうした建築での残響を伴う響きの中で生まれたと思われる。残響に多くの倍音を聴き分けることもでき、こうした音響体験から多声音楽における対位法が生まれていった、と筆者は考える。

オルガヌム organumラテン語はギリシャ語 “オルガノン”に由来し、楽器や道具を意味し、楽器のオルガンを指すようにもなった。オルガヌムは初期――9-13世紀――の多声音楽の代表的な一形態で、グレゴリオ聖歌の旋律を用いてその上に音を重ねていく書法である。それに用いられたグレゴリオ聖歌の旋律が定旋律 cantus firmusラテン語と言われる。またはテノールtenorラテン語ともいう。定旋律を保持し、定旋律を受けもつ声部という意味になった。

ゴシックを中世(800-1400)の後期として筆者は説明しているが、明確な時代区分はできない。むしろ中世の後期に現れた音楽の様式と捉えた方が賢明かもしれない。ゴシック期に現れた多声音楽は、フランス、パリ、ノートル・ダム大聖堂中心に重要な展開が行われた。これがフランス全体に広がって行き、ヨーロッパの国々へもこの様式が広がり追随されていったのである。

ゴシックの多声音楽はその発展と様式から<アルス・アンティクア>と<アルス・ノヴァ>の2つに分けられる。下記で述べる。

<多声音楽:Ⅰ アルス・アンティクア――12世紀~13世紀――>

アルス・アンティクア ars antiquaラテン語は“古い技法”を意味する。その代表的なものがオルガヌムorganumラテン語である。初期の多声音楽の一形態であり、一つの作曲書法としての技法である。9世紀末から13世紀にかけて形成されていく。初めは同じ音の長さで動く平行オルガヌムであった。オルガヌムは中世(800-1400)における多声音楽の一つの作曲技法であった。教会旋法における純粋な音程での完全1度、完全4度、完全5度、完全8度の完全協和音程、つまり純正調での響きを基本としている。

上記で示した完全1度、完全4度、完全5度、完全8度は、完全協和音程でこれらの音程間の2つの音は、同時に響かせると1つの音のように完全に協和する。これらの音程を構成する音の振動数の比が、物理的に溶け合うのである。完全1度は1:1、完全4度は3:4、完全5度は2:3、完全8度は1:2となる。因みに完全協和音程は純正調just intonationにおいてのみ実在する。よく間違って捉えられる概念に純正律pure temperamentがあるが、純正調just intonationと純正律pure temperamentは同一ではない。純正律は純正調に近づくことを調律法であって、この音は純正調とは異なている。教会旋法で形成される響きは、純正調の中ででの響きである。演奏者――声楽演奏家、弦楽演奏家――が完全に純正調を実現するか否かはここでは別にして考えよう。完全協和音程での和声は、筆舌に尽くしがたい表現力を発揮する。平均律temperamentに染まりきっているわれわれにおいては――完全1度と完全8度を除いて――、完全協和音程は無感知の状態にいるこを承知すべきことである。

アルス・アンティクアの代表的な楽派はノートルダム楽派で、12世紀後半から13世紀前期にかけてパリのノートルダム大聖堂を中心に栄えた多声音楽の楽派を言う。代表的な作曲家としてはレオナンLéoin=Leoninus(12世紀)とペロタンperotin=Perotinus(c.1160-C.1220)がいる。グレゴリオ聖歌を定旋律とした多声音楽の教会音楽であった。そして定量記譜法が進歩した時代だったミサ曲と並ぶ楽曲形態であるモテトゥスmotetusが一つの頂点を迎えていた。モテトゥスmotetusラテン語は、中世(800-1400)におけるゴシック(c.1200-c.1400)から13世紀にノートルダム楽派が確立した多声音楽を指している。ミサ曲に列ぶ楽曲であった。

ノートルダム楽派の動きは、13世紀仲頃に終わり、14世紀からはアルス・ノヴァによる教会音楽に役目をゆずっていく。これによってアルス・ノヴァまでの時期の音楽を<古い技法>を意味するアルス・アンティクワars antiquaとよばれるようになる。

<3つの形に順次発展>

1. 平行オルガヌム

オルガヌムではグレゴリオ聖歌が引用される。引用されるその旋律を定旋律cantus firmusラテン語といい、これを受けもつ声部をテノールtenorラテン語、tenoreイタリア語といわれた。これによって作曲されたミサ曲を定旋律ミサ曲=循環ミサ曲といわれる。9世紀末末頃よりこの定旋律の下に音がつけられ、11世紀より上に音を重ねるようになった。2つ以上の声部が同じ音の数、音の上降下降が各声部が同じ音程間を保ちながら平行して動く書法のことを平行オルガヌムという。

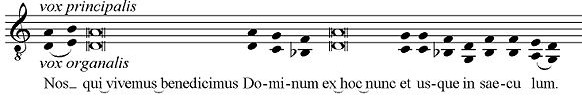

下記の楽譜は上声がグレゴリオ聖歌を定旋律としている。下声部が重ねられた声部である。⇒近代五線譜で表記すると下記のようになるが、これから想定される平均律による音程を思い浮かべないように乞う。

| 完全5度 |

|

| 完全4度 |

|

| 完全4度によっているが、若干自由な扱いが見られる例 |

|

2. 自由オルガヌム

11世紀になると自由オルガヌムが現れた。それは平行オルガヌムを脱し、定旋律に対して音の動きを反行・斜行、相互の音を上下に交差もさせている。

下記の楽譜は定旋律を下声部に置き、その上に音を重ねている。下声部がグレゴリオ聖歌ミサ曲第4番キリエを定旋律として使い、完全5度、完全8度・完全1度と完全4度によるオルガヌムが形成されている。下記は反行――上声部と下声部の動きが反対になる。つまり下声部が下行すると上声部が上行になって完全1度になるのもある。終わりから見て第4音-第3音-第2音は平行した完全4度となって、完全1度となる。

|

|

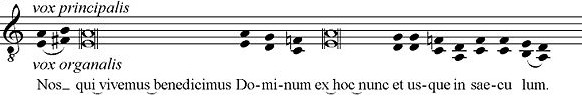

こうしてより技巧的で複雑な書法が発展していく。レオナンLéoninフランス(1135-1201)やペロタンPerotinフランス(c.1160-1220)などが活躍した。アルス・アンティクアはノートル・ダム楽派――パリのノートルダム大聖堂で活動した作曲家たち――のことで、全フランス音楽を含めていわれることもある。レオナンはは2声のオルガヌムを残し、ペロタンはレオナンの後を継ぎ、3~4声部オルガヌムを多く残した。

記譜は五線譜を用い、グレゴリオ聖歌の角ネウマを用いて記譜されている――レオナンとペロタンの作品。演奏者の自由に委ねられ、未だ定量的な音符表記もない。リズムも演奏者に任ねられている。

|

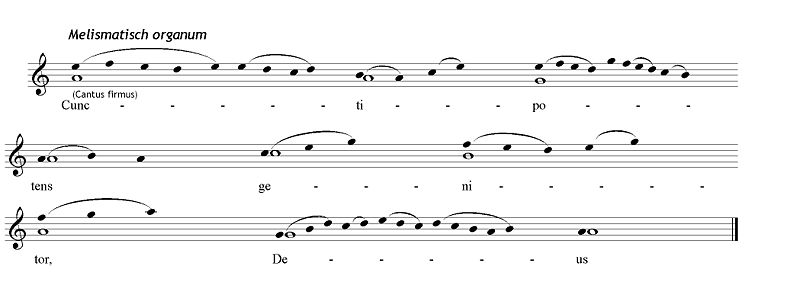

| レオナンleonin |

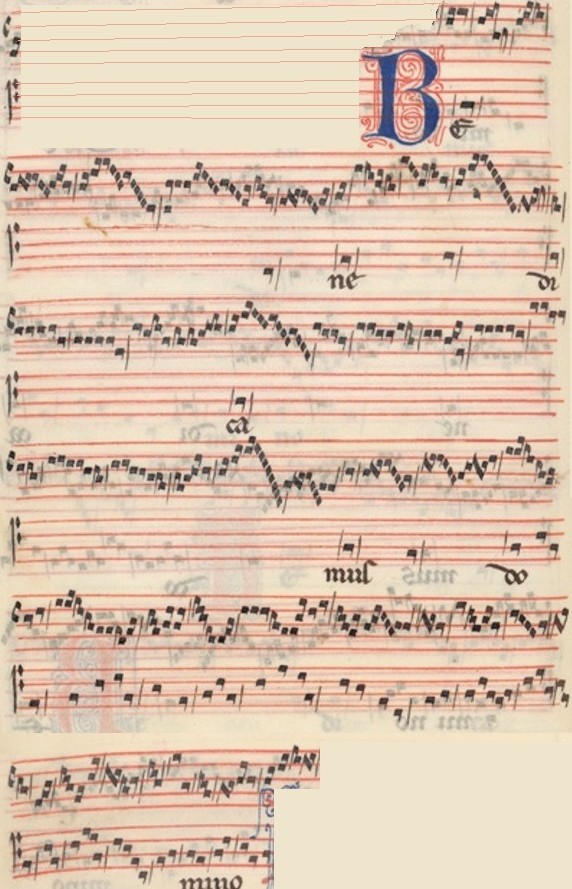

| レオナン 2声部「主をほめたたえようBenedicamus Domino」手写譜 |

|

|

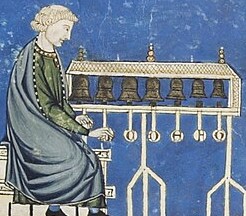

| ベル楽器を演奏するペロタン 1250年制作 |

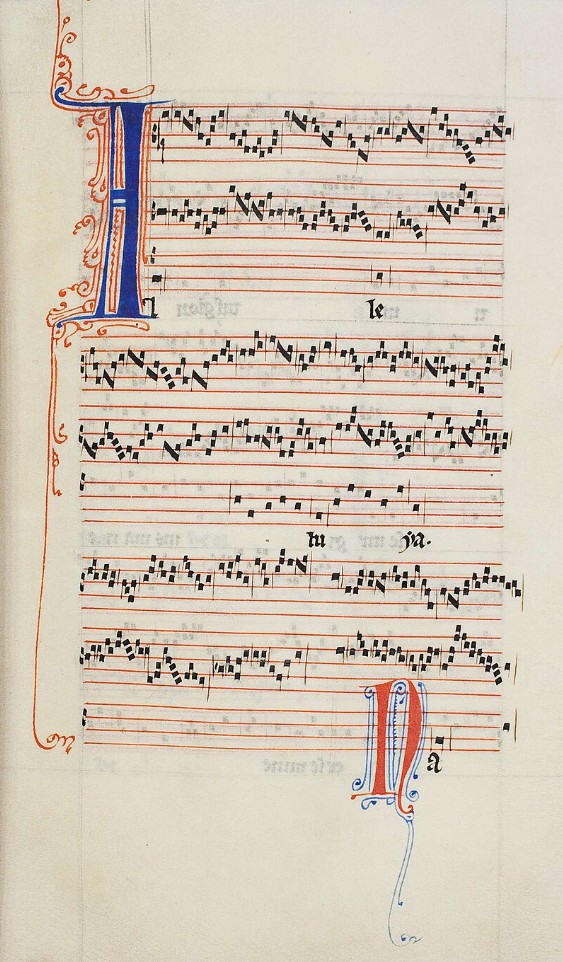

| ペロタン 3声部「降誕第1ミサ」アレルヤ唱の手写譜 最下声部にグレゴリオ聖歌=定旋律を置き、メリスマの多い上声2部によるオルガヌム |

|

<多声音楽:Ⅱ アルス・ノヴァ――14世紀――>

アルス・ノヴァars novaラテン語は、<新しい技法>を意味する。14世紀から16世紀のフランスやイタリアの音楽に起こった新しい流れをいう。この時代のフランス作曲家で音楽理論家であったフィリイップ・ド・ヴィトリPhiloppe de Vitry(1291-1361)が、14世紀初頭、理論的に彼がまとめた著作「アルス・ノヴァ」を発表した。新しいリズムの分割法と記譜法を論じたのであった。彼の提唱によってこの時期の音楽をアルス・ノヴァと呼ばれるようになった。

アルス・ノヴァは、14世紀に起こった新しい多声音楽であった。特にフランス、イタリアに起こった新しい流れであった。アルス・アンティクワと異なる大きな点は、完全協和音程のみでなく、やわらかな印象をもたらす不完全協和音程3度、6度を積極的に用い活用した。そして音価、リズムの記譜法も確立されてつつあった。そして黒い音符=角ネウマによる記譜法であった。この記譜法を黒符記譜法という。それは次代ルネサンスの白符定量記譜法に対して言われたものと思われる。アルス・ノヴァの代表的な作曲家はマショーであった。

ギョーム・ド・マショーGuillaume de Machautフランス(c.1300-77)は、作曲家としてだけではなく、詩人として名を残している。多彩なマショーは司祭であり、そしてフランス・アルス・ノヴァ(14世紀)の最大の音楽家の一人、優れた画家でもあった。ミサ曲、モテトゥスや世俗歌曲を146曲を作曲している。中でも彼の名は「ノートル・ダム・ミサ曲Messe de Notre Dame(4声部)」によって歴史的な名をのこしていいる。1364年頃にランスの大聖堂のために作曲されたと考えられている作品である。彼がランスのノートル・ダム大聖堂で参事としても働いていたからである。

「ノートル・ダム・ミサ曲La Messe de Nostre Dame(4声部)」は、次の意味で史上最古のミサ曲として史的意味を有している。一人の作曲家によって書かれた通常式文をすべて含む通作ミサ曲、しかも作者が明らかな多声音楽のミサ曲として史上最初のものとされている。グレゴリオ聖歌(通常式文第4番の“キリエ”)を定旋律としてテノールが受け持っている。このようなミサを定旋律ミサ曲ともいわれている。

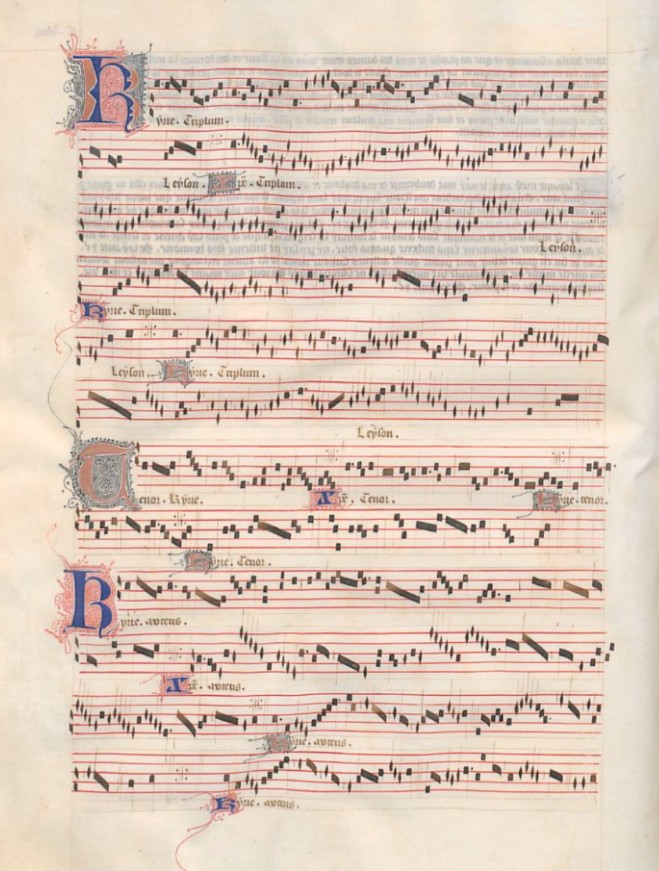

| マショー 「ノートルダム・ミサ」より |

|

イソリズムスisorhythmusラテン語――旋律を反復する一定の繰り返されるリズムに埋め込み、それを楽曲の基礎とする作曲書法――や、ホケトゥスhoquetusラテン語――ホケトゥスは<しゃっくり>の意。旋律の流れを休符によって止め、欠けた音を他の声部が補っていく。このようにして旋律を他の諸声部に移していく書法――が用いられ、これが一つの特徴ともなっている。

中世に発展したモテトゥスmotetusは、ルネサンス以後、モテットmotettoイタリア語、Motetteドイツ語、motetフランス語、英語といわれるようになっていく。

CD UCCA-3102「ゴシック期の音楽」(発売2002/6/26)

| A.ノートルダム楽派/オルガヌム レオナン「地上のすべての国々は(2声) ペロタン「地上のすべての国々は(4声) |

| B.アルス・アンティクワ/モテトゥス 作者不詳「アレルヤもてほめ歌え」 「いま愛は嘆く」「誰かが私を見ているかどうか」 「苦難の海で」「おお、限りなくやさしき乙女マリアよ」 ペテルス・デ・クルーチェ「ある人たちは習慣的に歌を創るが」 アダン・ド・ラ・アル「私の感じる甘き苦悩は」 |

| C.アルス・ノヴァ/モテトゥス 作者不詳「フォーヴェルの家の子郎党は」 フィリップ・ド・ヴィトリ「恥知らずにも歩きまわった」 「ネブカドネツァルの像のもと」 作者不詳「カタカタカットン、ある朝ロバンは」 「フェーブスは地から昇り」 ギョーム・ド・マショー「運命の女神の約束に」 「ああ、この苦しみ! どうして忘れられよう」 作者不詳「荒れ地の深い森へ」 ギョーム・ド・マショー「ダヴィデのホケトゥス」 |

デイヴィッド・マンロウ指揮、ロンドン古楽コンソート

録音1975/4/10

CD HCMO8901590「ノートルダム-ミサ曲」

| ① 入祭唱 | ⑦ Offertorium=奉納唱 |

| ② キリエ=いつくしみの賛歌 | ⑧ Praefacio=叙唱 |

| ③ グロリア=栄光の賛歌 | ⑨ sanctus=感謝の賛歌 |

| ④ グラドゥアーレ= | ⑩ Agnus Dei=平和の賛歌 |

| ⑤ アレルア | ⑪ Communio=拝領唱 |

| ⑥ クレド=信仰宣言 | ⑫ Ite missa est-Deo Gratias=派遣の祝福 |

Ensemble Organum/Marcel Péres

録音:1996年 発売:2018年

1998-2025

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |