�V�F�[���x���N�ƂP�Q���Z�@

�@�A���m���g��V�F�[���x���NArnold Schönberg�I�[�X�g���A�i1874-1951�j

���������ւ̓���

�@

�V�F�[���x���NSchönberg�I�[�X�g���A�i1874-1951�j�̓��_���n�I�[�X�g���A�l�ł���B��������X�n���K���[�̃m�[�O���[�h���Z�[�`�F�[�j�ɏZ�ރ��_���l�ŁA�C�����c��ł����B��̓v���n�o�g�̃��_���l�ł������B�V�F�[���x���N�̓��B�[���Ő��܂�A�L���X�g���k�Ƃ��Ĉ�Ă�ꂽ�B�����o�Č�N�A

1933�N���_���������@������B

�@��Ȋ��������ɂ����Ă�

���y�U�d�t�ȁu���Op.4�v�i1899�N�j���������u�y���A�X�ƃ����U���hOp.5�v�i1903�N�j�Ȃǂ̍�i�ɂ����āA

������}���h�I�ȍ�i�������Ă����B���̒����������K��`�ɂ���Ă₪�Ē�����������A�V�������@�_��͍�����悤�ɂȂ�B

�u���������ȑ�P��Op.9�v�i1906�N��ȁA1923�N�����j�̓��}���h�̑�K�͂Ȋnj��y�Ґ����t�s���āA�����Ď����I�[�P�X�g����I��ł���B�S�x����{�Ƃ����a�����厲�Ƃ������x�ȃ|���t�H�j�[�ɂ���i�ƂȂ��Ă���B�S�x�����ɂ��a����

�����E

���l�T���X�̋����݁A���̂��Ƃ�

�����̂Ȃ����ォ��q���g�Ă�

�������牓�̂����ƂɂȂ�B����ȍ~�A�ނ̎����͍X�ɐ[�߂��A����ɒ������������

�����ɂ���i���u������悤�ɂȂ��Ă����B

�u�O���̉�Gurre-Lieder�v�i1900-11�N��ȁj�͂��������ނ̕ϊv�̎�����ے������i�ł���B

�@

1909�N�ɏ����ꂽ

�u�R�̃s�A�m��Op.11�v�A

�u�T�̊nj��y��Op.16�v��

���m�h���}�u����Op.17�v�ł́A���Ȃ薳���X���o������ƐϋɓI�Ȏ��݂����Ă���B������

�u�U�̃s�A�m���iOp.19�v�i1911�N�j�ł͒������قڊ��S�Ɋ��āA��������������

�u���ɜ߂��ꂽ�s�G��Op.21�v�i1912�N�j�����܂��B���̒��z�͋����[���A�Ƒn�I�ł���B�����

�����F����

�X�g�����B���X�L�[�̐��y�Ȃɂ��e����^�����B

�����F���ɂ�

���Ǝ����y�u�X�e�t�@�k�X��}�������̂R�̎��v�i1913�N��ȁj���A������

�X�g�����B���X�L�[�ɂ�

�u���{�̏���ɂ��R�̉̋ȁv�i1912-13�N��ȁj����邫�������ƂȂ����B���

�u�[���[�Y�ɂ��e����^�����B�������̂����萺�������y�ŕ�ݍ���ł������@�ł���B

�u���ɜ߂��ꂽ�s�G��Op.21�v�i1912�N��ȁj��

�V���v���b�q�V���e�B����Sprechstimme�i��萺�j�ƁA

�T�l�̑t��=

�s�A�m�A

�t���[�g�i�s�b�R�����������j�A

�N�����l�b�g�i�o�X��N�����l�b�g���������j�A

���@�C�I�����i���B�I�����������j�A

�`�F���ɂ��Ґ��́A�����������ł���B

�@���̎��܂�����

�����̉��y������鎞��ł͂Ȃ������B�������A�w���҂̃V�F���w���Ȃǂ��ϋɓI�ɉ��t�������ƂŁA����ɃV�F�[���x���N�Ȃǂ̉��y���������悤�ɂȂ��Ă����B

�������A

���F�[�x����Webern�I�[�X�g���A�i1883-1945�j���V�F�[���x���N�ɂȂ����

�u��nj��y�̂��߂̂U�̏���Op.�U�v�i1910�N�j�A

�x���NBerg�I�[�X�g���A�i1885-1935�j��

�u�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̂S�̏��iOp.5�v�i1913�N��ȁj��

�u�R�̊nj��y��Op.6�v�i1914-15�N��ȁj�ȂǂŖ���

�i���邢�͊g�傳�ꂽ�����K��`�j�̍�i���������Ă���B1910�N��㔼�ɂ́A�V�F�[���x���N��

�����ɏI�������

�I���g���I�u���R�u�̒�q�v�i1917�N��ȁE�����j�Ƃ������ɒ���ł���B

�x���N��

�I�y���u���H�c�F�b�NOp.�V�v�i1914-22�N��ȁj����Ȓ��ł������B����ɂ���Ė����ɂ����̌���̓o��ƂȂ����B�x���N�̂��̃I�y���́A�ނ̖������y�̏W�听

�ƂȂ��i12���Z�@�łȂ��j�B�������Ė������̂��߂�

�̌n�I�����g�D���m�����K�v�����l������悤�ɂȂ��Ă������͓̂��R�̐���s���ŁA���̋A����

�P�Q���Z�@�ɂ��

�P�Q�����y�ł������B

���P�Q���Z�@�̑n�n�ғ�l��

�T�@�m�n�E�A�[�̂P�Q���Z�@�n

�@���B�[���̍�ȉ�

�n�E�A�[Hauer�I�[�X�g���A�i1883-1959�j���A�V�F�[���x���N���10�N���O��<

�g���[�yTrope>�Ƃ�����12���̉���ɂ���Ȗ@���l�Ă��Ă����B�ނ͏��w�Z���t�����Ȃ���Ɗw�ʼn��y���w�B

1912�N�ɔނ���Ȃ���

�s�A�m�̂��߂́u�m���XNomos�v�͔ނ̍l�Ă����P�Q���Z�@�ō�Ȃ����B�j�㏉�̂P�Q�����y�Ƃ��Č��Ȃ���Ă���B�ނ̂P�Q���Z�@��<

�g���[�yTrope>�ƌĂԂQ�g�̂U���g�ݍ��킹�ɂ���č����B���v44���I�肷�邱�Ƃ��\�ł���B�ނ̒�����

������

�u���y�I�Ȃ��̖̂{���ɂ���Von Wesen des Musikalischen�v�i1920�N�o�Łj�A

�u�����X����p�E�P��Von Melos zur Pauke�v�i1925�N�o�Łj�A

�u�P�Q���Z�@Zwölftontechnik, Die lehre von den Tropen�v�i1925�N�o�Łj�Ȃǎ��X�Ɨ��_�����o�ł����B�V�F�[���x���N�ɐ�ĂP�Q���y���咣�������A���̗��_��ނ̒�q�n�C�X�������ĒN���p�����Ȃ������B�P�Q���Z�@�̂��߂ɓƎ��̋L����p���Ă����B

�@

1919�N�A

�V�F�[���x���N��

�n�E�A�[�u�m���X�v�������̉��t��ŏЉ���B�����A�V�F�[���x���N���P�Q�����y�̑n�n�҂Ƃ�������ɌŎ��������߂��낤���A�V�F�[���x���N�Ɖ��y�w�҃A�h���m�̓�l�̓n�E�A�[�́u�m���X�v�����]�����Ƃ����B����ɉ�����

1930�N�����i�`�X�䓪�ɂ��ޔp�|�p�ƂƂ��ăn�E�A�[��

�r������Ă��܂����B�����

�V�F�[���x���N�����l�ł������B�n�E�A�[�́A���̓����̒��ł����ւ�s�K�ȉ^����H�����A�Ƃ��������悤�̂Ȃ����Ƃł���B���A�ĕ]���������܂őS���Y�p����Ă��܂������Ƃ�����A�����Ȃ��ނ̉ʂ��������т��ߏ��]������Ă���̂�����ł���B����A���炩�ɂ����ׂ��ł��낤�B

�U�@�m�V�F�[���x���N�̂P�Q���Z�@�n

�@

�V�F�[���x���N��

1921�N�Ȍ���

�P�Q���Z�@��

�n�n�A

�m�������Ƃ����Ă���B�ǂ̎��_�������đn�n�Ƃ������͋c�_�͂���B

�P�Q���Z�@�ŃV�F�[���x���N��

�ŏ��ɏ�������i��

�u�T�̃s�A�m��Op.23�v�i1920-23�N��ȁj��

�V�y��ƃo���g���̂��߂́u�Z���i�[�fOp.24�v�i1920-23�N��ȁj�ł������B�������A

�P�Q���Z�@��p�����̂�

���̈ꕔ���ł������B

�S�ʓI�ɂP�Q���Z�@�ɂ���č�Ȃ��ꂽ

�ŏ��̍�i�́A

�s�A�m�̂��߂́u�g��Op.25�v�i1921-23�N��ȁj��

�u�NJy�T�d�t��Op.26�v�i1923-24�N��ȁj����ł������B

�\�\�V�F�[���x���N�ɂ���P�Q���Z�@�Ƃ́\�\

�@�g�D�I�ɖ�������@�ł���B�Ƃ����͖̂���������Ƃ����Ĉʼn_�ɉ�����ׂ��Ƃ��Ă��A�K�����R�I�ɂ������I�Ȑ�����a������������A���������肷��B�����ɂ�����a���w�̂悤�����������_�����H���邽�߂̋Z�@���P�Q���Z�@�ŁA�g�D�I�������_�ł���B�P�Q���Z�@�̑O��́A12���ϗ�����O��ƂȂ�B�܂�A���ϗ��ł͂P�I�N�^�[�����ɑ��݂��鉹��12���ł���B�I�N�^�[���A�܂芮�S�W�x�W�̉��͓����ƌ��Ȃ���A�܂܂�Ȃ��B�������ł̂P�I�N�^�[�����̉��̐���12�ł͂��܂Ȃ��B

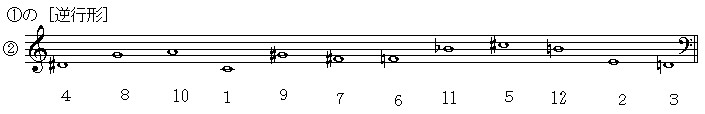

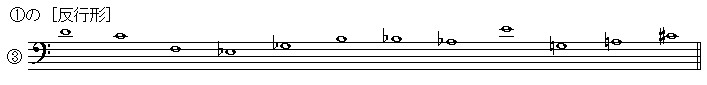

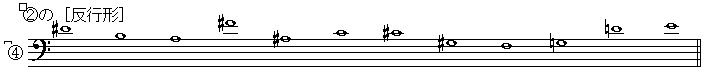

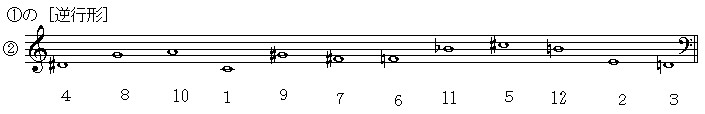

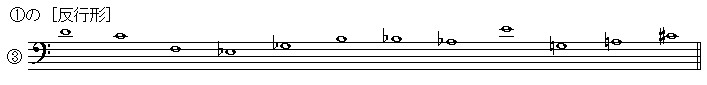

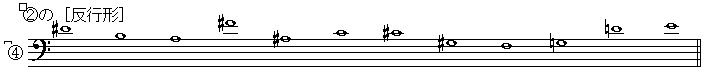

�@��̉��̌J��Ԃ����Ȃ�12�̉����Ɏg���Ċ�{�ƂȂ�����=�Z���[���쐬����̂ł���B���̉������{����=�Z���[�Ƃ��ėl�X�ȕ��@�ŕω���^���Ă������Ƃ��\�ł���B�������������ł̉���쐬�@�̈��������Ǝ��̂悤�ł���B

�@���L��

����@����{����Ƃ���ƁA���̉���S��=12������������ֈڐ����Ă����Ƒ���11�̉������邱�Ƃ��ł���i����͂����ł͏ȗ��j�B

�@���ł��邪

�@���L������A�́A����@���t�s�`�i����̍Ō㉹����őO���t�s������j�����č�������́B�������L�̂悤�ɔ������ڐ����Ă����ƐV����11�̉������邱�Ƃ��ł���B

�@���L������A�́A����@���t�s�`�i����̍Ō㉹����őO���t�s������j�����č�������́B�������L�̂悤�ɔ������ڐ����Ă����ƐV����11�̉������邱�Ƃ��ł���B

�@

�@

���L�������B�́A���^�@�œ���12�̉�������s�`�i����̉����̏㉺�̓����s������j�������č�������́B�������L�̂悤�Ɉڐ����Ă����ƐV����11�̉���邱�Ƃ��ł���B

�@���L������C�́A����A�œ���12�̉�������s�`�ŐV���ɉ�������B�������L�̂悤�Ɉڐ����Ă�����11�̉���邱�Ƃ��ł���B

�@�ȏ�̕��@�Ōv48�̉���邱�Ƃ��\�ł���B����͈��ł����Ė����Ƃ����Ă��������A���̑��̕��@���\�ł���B���������H�v�����A���o�����Ƃ���Ȃ̋Ɉӂ����炷�̂ł���B

�@��������ɂ��Đ����Ƙa������Ă����B�ł��V���v���ȂP�Q���Z�@�ɂ��P�Q���y�́A��̍�i�Ɏg���鉹�����݂̂ō�Ȃ�������ł���B����ɏ�L�Ŏ��������@���g���ƁA�ꌩ���G�Ȃ悤�ł͂��邪�A����ł����y�Ƃ��Ă̓��ꐫ�����R�Ɠ�������̂ł�����B�܂����̋Z�@�ɂ���āA�������̉��̐��E�͊��S�ɔے肳��邱�ƂɂȂ�Ƃ�������B�������A���t�Ɓ\�\

���ɐ��y�Ƃ⌷�y��t�҂Ȃǁ\�\ �ɂ������ȉ������⊴���ɂ���āA����Ӗ��ŏ������I���E�͐������꓾��Ƃ�������B�ꌩ���@���ȕ��ϗ�����ɂ������_�ƌ�������̂́A���̐��E�͐������ł���Ƃ��Â��v���҂ł���B

���P�Q���n�n�Ȍい

�@�V�F�[���x���N��1823�N�ɍȂ��v���A���N�Ƀ��@�C�I�����t�҃R�[���b�V���̖��ƍč�����B

1925�N�A�u�]�[�j�̌�p�҂Ƃ���

�x�������A

�v���C�Z���|�p�A�J�f�~�[��ȉȃ}�C�X�^�[��N���X�����ɂȂ����B

1926�N����

�x���������ڏZ����B�����h�C�c�ɂ�����t�@�V�Y���̐����͋}���ɐ���オ��A

1933�N���q�g���[�����������B���_���n�ł���V�F�[���x���N�́A���R�̂��ƂȂ���

�����E�D���ꂽ�B

�@������

1933�N�A�����J���S���A�����

�{�X�g���ɂ���

���[���L�����y�w�Z�ɏ����ꂽ���߂ł���B���̒��O�ɃL���X�g���k����

���_���������@����

�i1933�N�j�B�����Ɍ��N���Q�����̂�

1935�N��

��J���t�H���j�A��w�A

1936�N�ȍ~�J���t�H���j�A��w���T���W�F���X�Z�����ƂȂ�A��Ȃ𑱂��邱�ƂɂȂ�B

1941�N�ɂ�

�A�����J���s���������A�����������������n�܂����B�n�슈�����傫�Ȏ���������Ă����B�������������ł̍�i�́A�P�Q���Z�@�𒆐S�ɂ�����i�ƒ����I��i������B

�@

�u���@�C�I�������t��Op.36�v�i1934-36�N��ȁj�A

�u��S���y�l�d�t��Op.37�v�i1936�N��ȁj�A

�u�s�A�m���t��Op.42�v�i1942�N�j�A

�u���y�R�d�t��Op.45�v�i1946�N�j�Ȃǂ̑��ɂ�

����A�j�������Ɗnj��y�̂��߂́u�����V�����̐����c��Op.46�v�i1947�N��ȁj�Ȃǂ�

�P�Q�Z�@�ɑ������i�Q�ł���B����A

�����I�ȍ�i�͓n�Č㏉�߂č����

�u���y�̂��߂̑g�ȁ@�g���v�i1934�N��ȁj�͒����̂悤�Ȃ��̂�t���Ă����B����

�u�u���X��o���h�̂��߂̎��ƕϑtOp.43a�v�i1943�N��ȁj�Ȃǂ͒����I�ƌ�����B����������i�̐��͑����͂Ȃ��B���̑���

�_��Ƃ������ׂ��P�Q���I��i������B

�u�i�|���I���ւ̃I�[�hOp.41�v�i1942�N��ȁj�͗L���ł���B

�@���̑��ɔނ̋��犈���̌��т́A

�W�����E�P�[�W�A

���[�E�n���\���Ȃǂ̃A�����J���㉹�y���\�����ȉƂƂȂ�����q����Ă����Ƃł��낤�B�����ċ��犈���̐��ʂƂ��Ă�

�����������B

�u�a���̍\���I�@�\�v�i1954�N�o�Łj�́A�S���O�ɏ�����

�u�a���w�v�i1911�N�o�Łj�Ƌ��ɑ�\�I�Ȕނ̉��y���_���ł��낤�B

�@

1951�N7��13���A�b�����삪�N����A���T���[���X�ɂĂ��̐����������B

���N77���B

�Q�l�F20���I�̈�Y�F�������y�A20���I�̈�Y�F�V�F�[���x���N�̖���

���@�V�F�[���x���N�̍�i