グレゴリオ聖歌 Cantus Gregorianus

<グレゴリオ聖歌の成立>

グレゴリオ聖歌の成立の年代について色々な説がいわれてきた。現段階で明らかにされている点は次の通りである。古いグレゴリオ聖歌は

中世盛期=8世紀~10世紀に作曲されたと考えられている。しかし、グレゴリオ聖歌はそれ以後もずっと作曲され続けてきた。新しい典礼文や典礼の改正などに応じて作曲されているからである。その場合、グレゴリオ聖歌の音楽様式=

単声音楽や音組織=

教会旋法によっていることはいうまでもない。

この聖歌の呼称の基となった

教皇グレゴリウスⅠ世(c.540-604、在位590-604)との関わりは、この偉大なる学際的人物を顕彰し、この方に因んでつけられたものである。従来いわれていたようにこの

教皇1)が作曲し、編纂したという説は正しくなく

2)、時間的事実とも合致しない。しかし、グレゴリオ聖歌の起源はたいへん古くまでさかのぼれる要素もあるので、いくつかの聖歌は直接間接なんらかの形で、グレゴリウスⅠと関わりがあったといえるだろう。たしかに彼は典礼音楽についてはも造詣の深い人であった。

グレゴリオ聖歌の記譜に因んだ興味深い伝説が伝えられている。それはハルトカー修道士の伝説である。下記の図絵はそうした伝説を描いている。

教皇グレゴリオⅠ(c.540-604、在位590-604)とハルトカーHartker修道士(980-1011)は、まったく生きた時代が異なる。ハルトカーは小さな庵で30年間、生涯隠修士として過ごした修道士だっと言われている。軽度の言語障害=吃音を持っていたと伝えられている。記憶能力もやや劣り、それのため口承で歌われていたグレゴリオ聖歌を記号で書き留め、自分の記憶の助けにしようとしたと思われる。伝説的には彼がグレゴリオ聖歌の記譜法を生み出したといわれ、ハルトカー修道士は古ネウマ記譜法の発展に貢献したとされている。下記の図絵は、ハルトカーの伝説的な情景を表している。それはグレゴリオⅠ教皇(左)が天国からハルトカー修道士(右)をやさしく教え、聖歌の記譜の手助けしている姿なのである。

[ザンクト・ガレン修道院のハルトカー修道士=右側に、グレゴリオ聖歌の記譜を教え促す教皇グレゴリオⅠ=左側]

[注]

1) 教皇 Papa(ラテン語)は全ローマ・カトリック教会の最高位にある聖職者。日本カトリック司教団は、1981年2月のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の来日を機に、法王でなく教皇に統一した。今やかってわが国で用いられていた法王は姿を消している。

2) 教皇グレゴリオⅠが作曲し、編纂したという説が長く、中高の教科書などにも長く記載されていた。

<グレゴリオ聖歌の音組織>

ここで音組織というのは、その音楽が成立する音楽理論のことを言う。例えばわれわれに親しい調性音楽――

バロック、

古典派、

ロマン派の音楽――の音組織は、

調性tonalityである。調の理論で成り立っているからである。中世のグレゴリオ聖歌の

音組織は、

教会旋法church modeという。

調性tonalityは

バロック(1600-1750)まで待たなくてはならない。教会旋法は

旋法modeの中の一つの種類と捉えることができる。旋法の例としてはより古い古代音楽や調性と関わりのない伝統的な民族音楽の音組織もある。またもっと広い意味では特に20世紀前後の

近代作曲家たちの多くの音楽作品の中で、

旋法的な要素を見出すこともできる。20世紀前後の新しい音楽を求める作曲家たちには、無調性への手がかりになったとも

考えられる。

さて、教会旋法はヘブライ、ギリシャ、ローマや他のロマン民族の音楽に起源を持つといわれている。教会旋法の類別の仕方には色々あるが、

4基本型が重要である。古くより

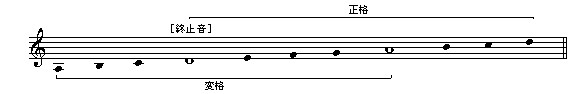

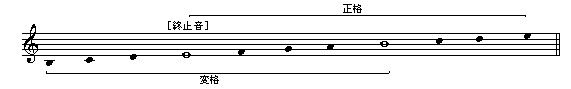

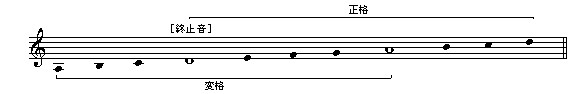

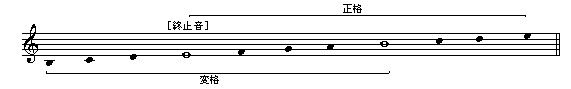

8つの旋法で説明されてきたので、これを考慮して2つの旋法形を並べて示してみる。

第1旋法と

第2旋法、

第3旋法と

第4旋法、

第5旋法と

第6旋法、

第7旋法と

第8旋法として加えて

右側に示した。これは古い論でもあるが、よく用いられてきた名称でもあるのであげてみた。それは過去の音楽史書籍や論文でよく用いられている用語でもある。そのため音楽に関する名著の中に目にすることが多い。ぜひ参考にして欲しい。

また解りやすくするために、五線による記譜で理解を求めているが、現代の実音の記譜とも異なっているので、留意が必要である。さらに平均律による音とは異なる音程であることも留意されたい。

平均律の音程ではなく、

純正な音程によって形成されているからである。

教会旋法では

調性における実音という概念も存しない世界であった。2音以上の音程間については

純正な音程で、純正調の世界である。

ドミナントは直訳すれば

調性の主音に近い語ではあるが、一般的に言われる調性音楽での

主音とは機能的には異なるものであるのでことも留意することが必要であろう。

[教会旋法類別]

[

|

終止音

|

レの旋法

|

ドミナント

|

|

第1旋法/第2旋法

|

|

レ

|

<プロトゥス>

レミファソラシドレ

|

正格…ラ

|

|

第1旋法

…<ドリア>

レミファソラシドレ

|

| |

第2旋法

…<ヒポドリア、エオリア>

ラシドレミファソラ

|

|

変格…ファ

|

★

★

| 終止音 |

[ミの旋法] |

ドミナント |

|

第3旋法/第4旋法 |

|

ミ

|

<デウテルス>

ミファソラシドレミ

|

正格…ド

|

|

第3旋法

…<フリギア>

ミファソラシドレミ

|

|

第4旋法

…<ヒポフリギア>

シドレミファソラシ

|

|

変格…ラ

|

★

| 終止音 |

[ファの旋法] |

ドミナント |

|

第5旋法/第6旋法 |

|

ファ

|

<トリトゥス>

ファソラシドレミファ

|

正格…ド

|

|

第5旋法

…<リディア>

ファソラシドレミファ

|

|

変格…ラ

|

|

第6旋法

…<ヒポリディア>

ドレミファソラシド

|

★

★

| 終止音 |

[ソの旋法] |

ドミナント |

|

第7旋法/第8旋法 |

|

ソ

|

<テトラドゥス>

ソラシドレミファソ

|

正格…レ

|

|

第7旋法

…<ミクソリディア>

ソラシドレミファソ

|

| 変格…ド |

|

第8旋法

…<ヒポミクソリディア>

レミファソラシドレ

|

<4線譜グレゴリオ聖歌の読譜の仕方>

下記の楽譜――4線楽譜に注目して下さい。上段の左上に記述されている

L13は

ラン写本Laon=930年頃と

E12は

アインジィーデルン写本Einsiedeln=11c初めを示す。そしてOF.=Offertorium奉納書、VⅢは第8旋法を示している。そして4線の一番上の線に鍵型の記号

3)が付いている。これはドであることを示している。これよってドレミ唱法ができ、<ファソラソラ ファラファソファミー レミファソラファラファソラソ->と、歌うことができる。

[注]

[注]

3)

の記号は第4線がドであることを示している。

の記号は第4線がドであることを示している。

<グレゴリオ聖歌の音楽様式 >

グレゴリオ聖歌はすべて祈りの音楽である。その大半を占めるのが

典礼音楽である。すなわちローマ・カトリック教会の

ミサ典礼と

聖務日課を中心にした典礼のための典礼聖歌である。すべての人が自然な声で歌唱可能な音域と簡易な旋律で作られている。

その音楽様式は単旋律で作られた

単声音楽monophonyである。便宜上オルガンなどの伴奏で歌唱されることもあったとしても、あくまでも単声音楽である。オルガン伴奏で歌われることも多いが、グレゴリオ聖歌は単旋律の聖歌で和音を有してはいない。その点で

モノディmonody音楽とは明確に区別される。モノディ音楽の旋律は和声から生まれる音楽様式であって、これと単旋律のみの音楽――グレゴリオ聖歌――とは明確な相違点をもっている。グレゴリオ聖歌は<平らな歌、明瞭な歌>を意味するCantus

planus

ラテン語やplainsong

英語、

plain chantフランス語のようなような呼び名もある。これも正しく解釈すれば適正かもしれない。

グレゴリオ聖歌の

歌詞はすべて

ラテン語が用いられる。それはローマ・カトリック教会では、

第二ヴァティカン公会議(1962-65)まで公式典礼文はすべて

ラテン語が全世界で用いられていたからである。現在は典礼改正によって全世界のカトリック教会では典礼文や聖歌に各民族や各国の言語が積極的に用いられるようになった。この典礼文の寛容的な改革が、グレゴリオ聖歌を典礼から遠ざけたことはたしかであろう。さらにラテン語の歌詞が一般信徒に解されないこともグレゴリオ聖歌の典礼使用に問題点を残している。

第二ヴァティカン公会議(1962-65)において第一番目に発令された

のは「典礼憲章」であった。その第6章:教会音楽116条<グレゴリオ聖歌と多声音楽>では、

“教会は、グレゴリオ聖歌をローマ典礼に固有な歌として認める。したがって、他の同等のものがある場合も、これは典礼行為において首位を占めるべきである。”2)と記述されている。教会は常に新しい聖歌創作への道を求める最高の手だてとしてグレゴリオ聖歌研究を奨めている。その偉大なる伝統的価値を断言している。だが、各民族語による諸典礼が施行されて現在、グレゴリオ聖歌への関心は薄れつつあると、筆者は看ている。そして今後のこの伝統的かつ古典的な音楽――グレゴリオ聖歌――をどのような形で保持すべきか、悩ましい問題である。カトリック者は責と任務をもっているのである。音楽史上最古の古典であるグレゴリオ聖歌を保持する責任が、われわれカトリック者にあるのである。。

[注]

2) 「第二バチカン公会議公文書 改訂公式訳」より典礼憲章116条/カトリック中央協議会/2013年刊

<グレゴリオ聖歌の記譜法>

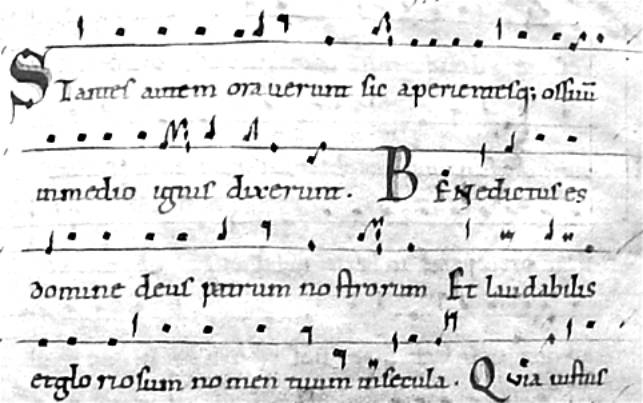

グレゴリオ聖歌は作曲者不詳。最初は口承によって伝えられた。たが次第にネウマによって記号化されていく。その発展過程の一例を示すのが、

ハルトカー(980-1011)が編み出した記譜法といわれるものである。しかし、多分に伝説的であり、歴史的根拠はない。文字言語の修辞的な記号がその基であるとことはたしかである。という訳でグレゴリオ聖歌の作曲者が記したものではない。この聖歌には原典に当たる原曲楽譜がなく、源泉的資料としての多くの古い手写本が残されている。グレゴリオ聖歌学にとって特に重要なものは特に

9世紀から11世紀の手写本であるが、それ以後の

13世紀のものを含む重要手写本もある。それは

グレゴリオ聖歌成立時期(8世紀前後~10世紀)に関わる時期だからである。つまり、先に述べたように作曲された時期と記譜された時期にはずれがあった。作曲されたものが口承で伝えられ、作曲時点からは一歩遅れて記譜されていったからである。主要な古い

手写本は次の通りであるが、他にも存在することは言うまでもない。

| 手写本名 |

手写年代と伝承場所 |

| ザンクト・ガレン 359 |

スイスの修道院のもので最も重要とされる。9世紀終りから10世紀初頭のもの |

| アインジィーデルン 121 |

11世紀初め頃のもの |

| バンベルク国立図書館 lit.6 |

レーゲンスブルグのザンクト・エンムのもの。1000年の記譜 |

| ザンクト・ガレン 339 |

11世紀前半のもの |

| ザンクト・ガレン 376 |

11世紀のもの |

ザンクト・ガレン 390-96

|

ザンクト・ガレン修道院の修道士ハルトカーのもの。996-1011年に記譜 |

| ラン市立図書館 239 |

ラン近郊で記譜。930年以後のもの |

| モンペリエ大学医学部図書館 H.159 |

11世紀のもの。ネウマとアルファベットの二重記譜 |

| パリ国立図書館 Lat.903 |

サンティェリエの11世紀のもの。アキテーヌ(南フランスとスペイン)の重要資料 |

| ベネヴェント参事会図書館

Ⅵ-34 |

旋律復元のために重要 |

| シャルトル 47 |

10世紀のもの。ブルターニュ記譜法でリズムの指示が多い |

これらの

古ネウマによる手写本は音の高低の流れ、つまり、旋律線が不明確である。点や線のネウマで記譜されている。しかし、音楽的な面においてはきわめて入念に記譜されている。当初は口承で伝えられていたグレゴリオ聖歌

(作曲時にも記譜されることがなかった)は、口承による暗譜が前提であった。これはグレゴリオ聖歌に原典楽譜が無い所以でもある。後に次第に必要に応じて記号によって記され、より分かりやすく音高を記録するために

線上に記譜されたものが現れた。グレゴリオ聖歌には大きく分けると次の2つの記譜法があることになる。

ラテン語の歌詞上に点や線のネウマによって記され、譜線がないので音高は相対的にしか分からない。地域によって多少の多様性がみられるものの体系化された楽譜で、演奏のためにこれほど優れた楽譜もないといえる。主に

9世紀頃~11世紀初め頃に用いられた。

口承による暗譜を前提として記された楽譜であったが、すぐれた記譜が施されてはいるのに旋律線を示す音高については不明確なものである。そのため4線上の

角型ネウマを用いて復元作業が19世紀末から行われ、

ヴァティカン版聖歌集Graduale Romanum(1908年)で一応区切りがつけられた。

第二ヴァティカン公会議(1962-65)以前、神学校、修道院や教会で用いられていた

「リーベル・ウズアリス」(1896年初版)が用いられた。全てのミサと教会の祈りの歌唱が可能なたいへん便宜性の高い聖歌集だった。しかし、その復元作業時に生じた旋律線の音高解釈に誤りが多々混入し、リズム解釈などにまちがった判断が入り込んだことも、現在判明している。また演奏法、特に20世紀にグレゴリオ聖歌普及にたいへん貢献した旧ソレム法のリズム論

(ex.2拍子と3拍子の組み合わせ)がずっと長く絶対視され、他の解釈の余地が与えられなかった。しかし、

第二ヴァティカン公会議(1962-65)以後、今やこれらは撤回され、過去のものとなってしまった。

12世紀頃から角形ネウマによって線上に記され、1本線から4本線の譜線へと順次移行していった

(一部5線譜もある。いずれにしても現代用いられている楽譜、五線譜のルーツでもある)。音高を明確に示すことが出来るが、リズム

(音の長短)や演奏法の微妙な歌唱指示は充分ではない。

古ネウマには及ばないのである。問題点は、現代も用いられている4線譜の角形ネウマによるヴァティカン版の多くが古ネウマからの復元で、細部の微妙な表記の不備のみならず音高の誤記も含んでいる。正しい演奏のためには、より原典的な古ネウマ譜に求めることが重要で必須である。

第二ヴァティカン公会議(1962-65)以前に実施されていた

角形ネウマによる4線譜による旧唱法(ex.アルシスとテーシスによる曲解釈や1,2と1,2,3に還元するリズム解釈)もなつかしいものだが、より正しい演奏法によってグレゴリオ聖歌を見直すことは、グレゴリオ聖歌の真価を見出すためにも新しい日本語聖歌を生み出すためにも重要である。

では

“アヴェ・マリア”(待降節第4主日奉納唱)の楽譜から説明すると下記のようになる。

下記の楽譜は3つの楽譜の合本となっている――「Graduale Triplex」1974年刊p36-37による――。

4線譜の上部に記されたネウマ譜は ラン写本Laon(930年頃)古ネウマである。中部4線譜は、古ネウマ譜からの復元楽譜である。4線上に角形ネウマで記されている。4線譜下部の赤色で記されたネウマは、アインジィーデルン写本Einsiedeln(11世紀初期)の古ネウマである。この古ネウマで記された記譜が、微妙な違いを示している。両者検討しつつ、正しい点と音楽的に適正な面を判断して歌唱しなくてはならないのである。

[2つの古ネウマ譜と4線譜]

|

<ルカ福音書1・28>

Ave Maria,

gratia plena, Do-

minus tecum: benedicta tu in

|

|

mulieribus, et benedictus fructus

ventris tui.

|

[一本線上の角ネウマ]

| 4線上に記譜された角形ネウマのグレゴリオ聖歌写本(15世紀) イタリア、プロチダ島、聖大天使ミカエル大修道院(ベネディクト会) 片面頁の大きさは約75x56cm 2001年3月2日筆者調査 |

5線上に記譜された角形ネウマのグレゴリオ聖歌写本(16世紀) スペイン南西部、グアダルーペ修道院所蔵 片面頁の大きさは約80x60cm

2003年2月12日筆者調査 |

|

|

<その他の諸問題>

12世紀以降、ローマ・カトリック教会

(=ラテン教会)はグレゴリオ聖歌を歌うようにという統一化を行ってきた。そのため同じく中世に成立した

ガリア聖歌、

モサラベ聖歌は次第に禁止され、

アンブロジオ聖歌にも及んできた。アンブロジオ聖歌を教皇ニコラスⅡ(在位1059-61)、グレゴリオⅦ(在位1073-85)等が禁止を試みたが、その後オゲニウスⅢが1145年、アナスタシスⅥが1153年に、アンブロジオ聖歌を認める教書を発布している。

古くからグレゴリオ聖歌はローマ・カトリック教会の支持を得ていた。現代でもこれは変わらない。興味深いことに教会は、いつもグレゴリオ聖歌を教会音楽

(典礼音楽)の規範としてきた。たしかに時間と空間、民族を越えて特別な形で、受容され続けてきている。その理由を求めるとすれば多くの点があげられるであろう。音楽美学や典礼美学からみた卓越性などを列挙すれば、枚挙のいとまがないだろう。

典礼執行での実践性から考えると次のことが言える。それは誰でも平易に歌えるということ。専門的な発声訓練は不要であるということ。性別や年齢を越えて適用することなどの利点が挙げられる。筆者の経験で述べると、これほど自然体で朝な夕なに接することのできる聖歌もめずらしいといえる。筆者の体験

(1989~90年)、ローマ教皇庁立音楽院の毎朝のミサでも現規範版のラテン語の典礼文とグレゴリオ聖歌使用において感じたことであった。それは多国籍のしかも複数の司祭が共同司式するミサと、それに歌隊と加わる学生たちにたいへんな便宜性があった。しかも全員が積極的な参加であり、しかも感動をもたらすものであった。これから考えると不満を持ち続ける現状の日本語典礼や日本語聖歌と比較すると、大きな差を痛感せざる得ない。とはいえ歌詞がラテン語である点が、全世界のカトリック教会の典礼からグレゴリオ聖歌を遠ざけているのも現実である。ラテン語が殆どの信徒に理解不能な言語であるからである。

ジョスリン・ゴドウィンJoscelyn Godwin(1945- )は興味深いことを指摘している。“第二ヴァティカン公会議のあと、アメリカのあるトラピスト修道院の修道士たちがそれにすなおに従って、

聖務日課の祈りをラテン語で唱えることをやめてしまった。すると物事がすべてうまくいかなくなった”

(ジョスリン・ゴドウィン/星界の音楽 /工作舎p.99より)と報告している。次いで睡眠不足、病気、精神の不安定などを報告し、グレゴリオ聖歌を典礼に復活させたところ問題は消え去ったとしている。これは話がうまくでき過ぎているとしても教会内部だけでなく、音楽の歴史の中でこれほど確固たる評価と称賛を得た教会音楽もめずらしいのである。いつの時代でも作曲家たちに賞賛され

(ex.グノー、ドビュッシー、メシアンetc.)、自己の作品に引用され続けた

(中世とルネサンスの偉大なる多声音楽家たち、モーツアルト、ベルリオーズ、サン=サーンス、イザイetc.)。そしてこれほど影響を与え続けた音楽もない。現代でもこの何にも傾かない普遍性、無色性、ユニセクシュアリティ性、極度の喜怒哀楽表現を越えたこの音楽は、限りない可能性を常に残しているように筆者は考える。古くて新しい面をもち続ける音楽であるのである。

中心的なグレゴリオ聖歌のほとんどが8世紀から10世紀頃に完成され、その後も必要に応じて作曲されてきた。新しいグレゴリオ聖歌も、中世に成立したグレゴリオ聖歌の音楽様式

(単声音楽)や音組織

(教会旋法)によっていることはいうまでもない。グレゴリオ聖歌はローマ典礼の正式聖歌とされたため、ローマ聖歌ともよばれている。現在の研究ではグレゴリオ聖歌の音楽的源流が、ローマよりもフランクにあるとするのが定説となっている。フランクは5~9世紀に西ヨーロッパを支配したゲルマン系の王国で、現在のドイツ、フランス、イタリア、

ベルギー、オランダ、ルクセンブルクを統一した地域である。この根拠は古写本の研究の成果であった。現代、古楽研究は盛んであるが、グレゴリオ聖歌学はその代表的なものの一つと言ってよいだろう。

グレゴリオ聖歌の発展に重要な役割を果たした現在のスイスの

ザンクト・ガレン修道院や

アインジィーデルン修道院、フランスの

ラン市立図書館等に所蔵されている

9~11世紀の手写本は、研究や演奏にはたいへん重要なもので、それらは原曲楽譜がないグレゴリオ聖歌にとって原典的な存在であることは言うまでもない。これらはネウマ譜の中でも今もっとも重要な手写本の一つで、グレゴリオ聖歌研究や演奏に大きな寄与を果している。

ドイツのグレゴリオ聖歌発展の特徴は、スイス、フランスやイタリアと比較するとやや消極的で地味なものであった。その原因はドイツの典礼音楽が

ボエティウスBoethiusイタリア(470-525)の考えの影響下にあったためであろうか。音楽理論の研究や超越的思弁に傾く傾向を示しているのも興味深い。この傾向はライヘナウ

(ボーデン湖中の島)、ザンクト・ブラージエン

(フライブルク南東)、アウスブルク、レーゲンスブルク、ケルン、ミュンスターの修道院や大聖堂などの写本にも見せている。

演奏法についてはソレムの旧演奏法が長く尊重され、他の解釈の余地が与えられなかった。モクロー(1849-1930)やガジャール(1885-1972)によるリズム論

(ex.2拍子と3拍子の組み合わせ)や解釈も、今現在は全面的に否定されている。もちろんのことだが、ソレムの演奏法も是正され、新しい解釈を積極的に示している。たしかに多く残された

第二ヴァティカン公会議(1962-65)以前の演奏録音を聴くと明らかに隔世の感がある。今やこれらは過去のものとなってしまったことを忘れてはならない。

新しいグレゴリオ聖歌研究の先駆者は、ソレム修道士のフランス人司祭

ウジェーヌ・カルディーヌEugène Cardine(1905-88)であった。第二ヴァティカン公会議以前は彼の解釈は批判を受けていたが、第二ヴァティカン公会議においてやっと認められた。彼は教会音楽再考のための改革の筆頭となり、ヴァティカンの典礼聖歌集改訂委員会委員長にも任命された。

カルディーヌの

ローマ教皇庁立音楽院での講義ノートともいうべき

「グレゴリオ聖歌セミオロジアSemiologia Gregoriana」(1968年刊イタリア語版⇒その後仏語版「Seiologie gregorienne」そして英語版「Gregorian Semiologie」が刊行されている)が受講した学生たちによってまとめられた。また新しい典礼に即した古ネウマを合本にしたグレゴリオ聖歌集「

Graduale Triplex」

(1974年初版)を

カルディーヌは編纂し、現代グレゴリオ聖歌学の基礎を築いた。

1975年に

ローマ教皇庁立音楽院(筆者も学ぶ)の終身教授を時の教皇パウロⅥより任命され、グレゴリオ聖歌セミオロジーの講座設置を命ぜられた。同年に

国際グレゴリオ聖歌学会が、クレモナを本部に設立された。

現在、日本でも

上記学会の支部として存在する日本グレゴリオ聖歌学会を中心に、グレゴリオ聖歌研究の正統的、客観的な古ネウマ解釈学である

セミオロジー(記号学)が浸透している。以前の旧演奏法ではなく、より正当な演奏法によってグレゴリオ聖歌が再評価されなければならない。そしてグレゴリオ聖歌再考は、新作日本語聖歌創作のためにも大きな示唆を与えてくれるに違いない。伝統より学び、新しいものを作り出そうということである。今や世界的な遺産とも言うべきグレゴリオ聖歌を正しく世に伝え守ることは、カトリック教会の重要な使命の一つだと思われる。

[文献]

Abbaye Saint-Pierre de Solesmes /Graduale triplex/Tournai 3 1987

Eugène Cardine/Semiologia Gregoriana/1968年刊イタリア語版

E.カルデーヌ(水島良雄)/グレゴリオ聖歌セミオロジー/音楽之友社/1979刊日本語版

E.カルデーヌ(水島良雄/高橋正道)/現代聖歌学に基づく「グレゴリオ聖歌の歌唱法」/音楽之友社/2002年刊

参考ディスク:CD

★ グレゴリオ聖歌

1998-2025