| 音楽サロン表紙 | 総目次 | バロック目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

バロック音楽について

<調性という音組織>

人間の歴史にはいつも音楽の存在があった。しかし、西洋音楽史は次のように分類されている。――中世(800-1400)、ルネサンス(1400-1600)、バロック(1600-1750)、古典派(1750-1820)、ロマン派(1820-1900)、20世紀、21世紀――という時代分けである。これらの時代の音楽は、記譜された音楽記録、つまりその楽曲が楽譜によって残されている点である。

| 時代 | 音組織 |

| 中世 ( 800-1400) | 教会旋法 church mode |

| ロマネスク c.800-c.1200 | |

| ゴシック c.1200-c.1400 | |

| ルネサンス (1400-1600) | |

| バロック (1600-1750) | 調性tonality |

| 古典派 (1750-1820) | |

| ロマン派 (1820-1900) | |

| 20世紀 (1901-2000) | 無調性 atonality +旋法、調性etc. |

| 21世紀 (2001-2100) |

バロック音楽(1600-1750)は、1600年からJ.S.バッハBachドイツ(1685-1750)が死去した1750年までを指していわれる。20世紀の音楽学学者たちが、いわばバッハをバロックの化身とみたのであろう。以下に述べるすべて当てはまる。

バロックは最初、文学、美術や建築などの時代のコンセプトとして用いられた語であった。たしかに大きなその時代の波を総合的に表す芸術分野であった。音楽については、ずっと後の20世紀になってやっと適応され、音楽の時代概念となった。

音楽におけるバロックの最大の特徴はなんであろう。それは調性tonalityという音組織を作り出し実践し始めた時代であった。この調性はわれわれには馴染みすぎた音楽理論による音組織であるので、特に特別な思いが湧いてこないかもしれない。中世(800-1400)、ルネサンス(1400-1600)では教会旋法という音組織によって音楽が展開されていた。バロックになって全く新しい音組織による理論が生み出されたのである。これによってそれまでになかった音楽が生み出された、骨格となったのである。こうしてバロック音楽は音楽様式=多声的様式とモノディ様式を形成し、バロックの音楽分野、さらにバロックのさまざまな楽器を生み出してもいくのである。その結果、バロック音楽の名曲が多く作り出された。それではこの新しいバロック音楽の説明を下記に続けて行く。

<バロックの音楽様式>

a.多声的音楽

バロック時代の音楽様式は2つあるといえるだろう。一つはゴシックとルネサンスの多声音楽polyphonyを引き継いだ形での多声的音楽polyphonicと、もう一つは新しく確立されたモノディ音楽monodyである。

筆者のこだわりであるが、多声音楽polyphonyという表記をバロック以前ものとし、多声的音楽polyphonicの表記をバロックの音楽に当てている。ゴシックとルネサンスの多声音楽polyphonyは旋法の音組織を有し、厳格対位法による対位法音楽によっている。バロックの対位法は調性の音組織による。そして厳格対位法による作曲法ではなく、あくまで調性が支配したものである。

多声的様式polyphonicの書法上の技法は、位法counterpointであるが、バロック時代に確立された調性tonalityによる和声機能を存分に駆使した和声的対位法でによっている。この点が中世・ルネサンスの多声音楽polyphonyと明確に区別される大きな相違点である。バロックの多声的音楽polyphonicの究極の存在がフーガfugaイタリア語であろう。中世、ルネサンスの対位法の伝統を結集した形式・書法ともいえるが、調性といわれる音組織と理論によっている。その代表的な産物がフーガであった。後代にも形を変えて大きな影響を与え続けていった。次代の古典派(1750-1820)、ロマン派(1820-1900)時代にも個性的なフーガ形式による作曲法が用いられた。それはその楽曲や楽章の中の一部分として、器楽曲、室内楽や管弦楽曲で独自の効果と表現法を発揮していったのである。

バロック音楽の多声的様式は複数の声部を重んじるものであるが、最高声部と最低声部の動きに関心がもたれた。高声部との絡み合いと低声部を強調するような通奏低音basso continuoイタリア語は、バロック音楽の特徴である。ルネサンスの多声音楽に見られた厳格対位法から離れ、柔軟で自由な多声的音楽が展開された。つまりそれは調性重視の視点であって、音の縦の響き=和声を充足させた。

筆者はバロック特有の多声音楽をゴシックやルネサンスの多声音楽polyphonyと区別して、多声的音楽polyphonicとか多声的様式polyphonic styleといい表している。そうした様式と対抗するように、あるいは同時発生的に必然的に生まれ出たのがモノディ様式であった。

b.モノディ様式

モノディ様式monodyは、広い意味では独唱・独奏部と伴奏部との組み合わせによって形成される様式、つまり伴奏付きの単声音楽である。いつから存在したのか明言できないほど古い音楽形態の一つと言えよう。時は流れてバロック(1600-1750)時代に、独奏と伴奏によるレチタティーヴォrecitativoイタリア語とアリアariaイタリア語という構成が生み出された。これによってオペラとオラトリオ、カンタータにおいて効果を発揮した。モノディ様式はオペラの誕生と発展に寄与していったのである。フィレンツェのカメラータcamerataグループが重要な貢献をした。独唱・独奏部に対する伴奏部では、通奏低音が特徴的な動きをした。これにはバロックでの調性の確立が大きな役割を果たしたのであった。

こうして調性による多声的音楽=多声的様式とモノディ様式は、規則的な拍子区分やリズムを生み出していくのである。

<バロックに誕生した音楽分野>

バロックという語が、音楽における時代概念として適応されたのは20世紀に入ってからである。音楽史のバロックは1600-1750年と区分される。フランス人は当然の事ながらバロックという語よりヴェルサイユ楽派という語を好んで使っていた。この時イタリアは音楽大国であり、ヨーロッパの音楽を圧巻していた。それは下記で述べるような音楽分野とさまざまな楽器も誕生させていたのであった。

バロック音楽はイタリアから発進されていったといっても過言ではない。先ずイタリアは音楽分野では聖俗を2分する教会音楽:オラトリオoratorioイタリア語と世俗音楽:オペラoperaイタリア語を誕生させた。

さらに同時に生み出されたのが器楽曲:協奏曲concertoイタリア語であった。コンチェルトconcertoはラテン語を語源とし、直訳すれば“競う”や“争う”の意であった。協奏曲は“分割された合唱”の意の複合唱cori spezzatiを経て、合奏協奏曲concerto grossoが生まれた。そしてその後独奏協奏曲solo concertoが盛んになり、現在に至るまで作曲者にも一般聴衆にも愛される楽曲となっている。この協奏曲書法は、声楽曲分野(教会音楽+世俗音楽)にも及ぶ。いやその起源を発していたと言ってもよいかもしれない。独唱、重唱と合唱、合奏との掛け合うコンチェルト要素は、ミサ曲、オラトリオ、カンタータ、オペラにおいても多いに使われてきた書法であった。器楽曲が先か声楽曲が先だったか明言はできないのである。

さて、協奏曲は器楽の自立性を高め、楽器の音色による表現法を生み出し、技法の開発と表現能力の拡大となる。また名人芸virtuosoの出現をもたらしていく楽曲ともなった。そして協奏曲はよい遊び心があり、管弦楽のプログラムに華麗さを添える楽曲でもある。コンチェルトconcertoは、今もイタリア語では協奏曲と音楽会の2つの意味を有している。協奏曲でなければ音楽会ではない、とでも言いたげな語意を含んでいるのである。教会音楽と世俗音楽の両分野を制覇する音楽形態となった。

さらに室内楽曲であるソナタsonataイタリア語と声楽曲カンタータcantataイタリア語も教会音楽と世俗音楽の両分野の楽曲が生まれていく。最初ソナタには教会ソナタと、世俗楽曲である室内ソナタがあった。4楽章構成の教会ソナタは、ミサ典礼の中で楽章を分割して演奏され、3楽章か4楽章構成の室内ソナタは宮廷のサロンで演奏された。この2種のソナタは次第に一体化して、より充実したソナタという存在になり、古典派時代の大きな楽曲存在となり、向かって行くのである。

このようにしてバロックは、後々まで続く多数の重要な音楽分野を生み出す時代であった。

<バロックの楽器>

バロック時代は、声楽作品のみならず器楽作品が花開く時代でもあった。それは多くの楽器の発展や誕生もあって、よい作品が生み出される契機となった。楽器制作においてもイタリアは盛んであった。鍵盤楽器においても今も名器として残され、伝えられている。弦楽器の多くは、この頃イタリアで名器が制作された。バロックの音楽の発展は、この時確立された鍵盤楽器keybord instrumentと弦楽器が寄与したことも顕著である。

バロック時代ほど多種な鍵盤楽器=クラヴィーアKlavierドイツ語、キーボードkeyboard英語が存在した時代はないだろう。それはオルガンorganoイタリア語、チェンバロcembaloイタリア語=ハープシコードharpsicord英語=クラヴサンclavecinフランス語、そしてクラヴィコードclavicordoイタリア語が制作された。

| バロック・オルガン ドイツ、ベルリン楽器博物館所蔵 |

バロック・オルガン ドイツ、バド・ゾーベルンハイム市聖マティアス教会所蔵 |

|

|

| チェンバロ Ruckers1624年制作 チェンバロcembaloイタリア語=ハープシコードharpsicord英語 =クラヴサンclavecinフランス語 |

バッハ時代の復元チェンバロ ベルリン楽器博物館所蔵 |

|

|

| クラヴコード 右下にヴィオラ・ダ・ガンバ ヘラルト・ドウGerard Douオランダ(1613-75)c.1665年制作 「クラヴィコードを弾く婦人」 ロンドン、ドゥルウィッチ絵画館所蔵 |

クラヴィコード |

|

| バス・ヴィオール=ヴィオラ・ダ・ガンバ ジャン=マルク・ナティエーJean-Marc Nattierフランス (1685-1766)1754年制作 「王女アンリエット・ド・フランス」 ヴェルサイユ宮殿国立美術館所蔵 |

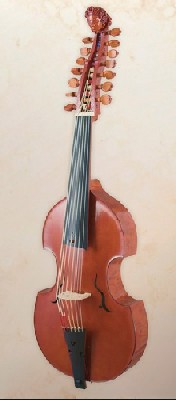

左:ソプラノ・ヴィオール、中央:テノール・ヴィオール 右:バス・ヴィオール=ヴィオラ・ダ・ガンバ |

|

|

弦楽器はルネサンスから引き継いで用いられたヴィオールフランス語族、すなわちソプラノ・ヴィオール、テノール・ヴィオール、バス・ヴィオール=ヴィオラ・ダ・ガンバviola da gambaイタリア語がある。主にバロックではヴィオラ・ダ・ガンバが活躍し、バロックの終わりにこのヴィオール族は消滅することになる。ヴァイオリン族にとって替わられることになる。ヴィオール族は15世紀末りから18世紀中頃まで存続した。

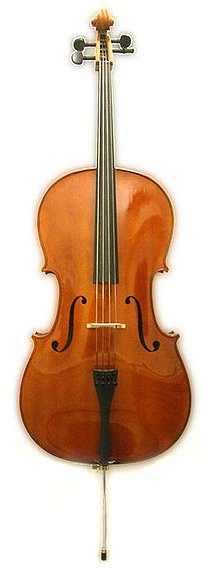

リュート族=リュート、テオルボ、キタローネ、マンドリン、現在でも普及している16世紀以来存続するヴァイオリン族=ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ。これらの楽器はイタリアのクレモナで世界の名器といわれる名品がどんどん制作され、ポー河を経てヴェネツィアにもたらされた。そしてヴィオール族はバロックの終わりにはヴァイオリン族に取って代わられ、姿を消すこととなる。だが、ヴィオール族のヴィオラ・ダ・ガンバより低い音域のヴィオール族のヴィオローネが存在した。16〜18世紀に用いられた楽器で、これがコントラバスcontrabassoイタリア語、contrabass英語へと進化していく。コントラバスはバロック期の後半から出現する。コントラバスは現在ではヴァイオリン族に含めているが、その発祥の歴史からヴィオール族とすることもある。

また、17世紀の終わり頃に用いられたヴィオラ・ダモーレviola d'amoreがある。ヴィオリンと同じように胸と顎に挟んで弾く6弦の楽器であった。ヴィヴァルディなどの作品にこの楽器のための作品がある。

| ヴァイオリン ヴィオラ | チェロ | ★ | ヴィオローネ=ヴィオール族 ⇒ | コントラバス |

<ヴィオラ・ダモーレ>  |

|

|

|

<バロックの他の産物>

a.音楽記号

イタリア語による音楽記号――ex.p=ピアノ、f=フォルテ、andante=アンダンテ、dolce=ドルチェ‥‥‥etc.――や、音楽用語――ex.楽曲名=oratorio=オラトリオ、opera=オペラ、simfonia=シンフォニア、sonata=ソナタ etc. 楽器名=organo=オルガノ=オルガン、cembalo=チェンバロ、pianoforte=ピアノフォルテ=ピアノ etc.――も広く用いられ、現在に至っている。

b.楽譜印刷

他のバロックの特別な産物の一つが、楽譜印刷であった。ヴェネツィアの印刷技術は音楽作品の伝播に大きく寄与した。これによって最先端のイタリア音楽がアルプス北の国々にも伝わり、影響も与えていった。イタリアの作曲家や演奏家(声楽と器楽)の活躍も目を見張り、全ヨーロッパに進出して活躍していた。それと同時に印刷された楽譜によって伝播されたのであった。特にヴィヴァルディVivaldi(1678-1741)の作品は、彼が生前中から広く楽譜によって全ヨーロッパに伝えられた。それにひきかえバロックの化身とも言われるドイツの作曲家バッハ作品の生前中の出版楽譜は、ごく一部に過ぎなかったのであった。

2000-2025

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | バロック目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |