トーン・クラスター

クシシトフ・ペンデレツキKrysztof Pendereckiポーランド(1933-2020)

<略歴>

ペンデレツキPendereckiポーランド(1933-2020)は20世紀最大の現代音楽作曲家の一人である。特に1960年代は名実ともに最前衛として活躍した時期であった。

ポーランド南東部ジェシュフ近郊のデンビツァに生まれた。カトリシズムの影響の下で少年期を過ごした。

1954-58年にクラクフ音楽院でマラフスキとヴィエホヴィチに師事する。卒業後直ちに同音学院で教えた。1950年代にはセリエルな書法をとっている。1958年ポーランド・ラジオ・テレヴィ実験スタジオに参加し、1959年には第2回青年作曲家コンクールで、ソプラノ、朗読、10楽器のための「ストロフィ」が第1位、「ダヴィデの詩編」(1958年作曲)と2群の弦楽合奏のための「放射」(1958-59年作曲)が第2位と続いて受賞し、たいへん注目された。

1960年ワルシャワの秋・現代音楽祭で「時間と沈黙の次元」やドナウエッシンゲン現代音楽祭で「アナクラシス」(1960年作曲)を委嘱されるなど国際的な注目を浴びた。また52の弦楽器ための「広島の犠牲者への哀歌」(1960年作曲)では不動の地位を得た。1961年に騒音と楽音による「フルーレセンセス」を、1962年に中世世界を彷彿とさせる「スタバト・マーテル」、同年のマラフスキ作曲コンクールで52の弦楽器とテープのための「カノン」(1962年作曲)で第1位になった。

特に上記の「フルレセンセス」と「スタバト・マーテル」はペンデレツキ音楽の2つの傾向を示すといえる。この2つを合わせたような大作「ルカによる主イエス・キリストの受難と死」(1963-65年作曲 ラテン語)は注目に値する。バッハ以来の大作の受難曲としても有名になった。そしてこの作品がペンデレツキの創作の頂点ともいわれる大作である。歌詞テキストはラテン語ヴルガタ訳聖書が用いられている。そして1966年よりドイツで、エッセンのフォルクヴァング音楽院で教える。

ペンデレツキは、五線楽譜で記譜可能な無調性の究極を極め、トーン・クラスター――密集音群――、微分音などを駆使した。これはある意味では完全に音高が不確定であるとは言えないものであろう。奏すべき音響の帯域を黒く塗りつぶす彼の書法は、あらかじめどれだけの音を奏するか指示されているからである。そうした管弦楽を用いたトーンクラスターに大きな特徴があった。しかし、1980年代より彼の作風もロマン派風の、例えば旋律、和音重視の書法に変わっていく。そうした傾向を示す作品が多くなった。調性に戻ることはないものの、伝統的な音世界への回帰を示している。

彼の作曲以外の活動に指揮がある。主に自作の指揮を手がけているが、古典的作品を演奏する指揮者でもある。日本との関わりも深く、

京都文化賞や

第16回高松宮殿下記念・世界文化賞を

受賞している。

<トーン・クラスター(密集音群)―創始者と理論>

ペンデレツキ盛期の作品は

トーン・クラスター書法によるといっていいだろう。

「広島の犠牲者への哀歌」(1960年作曲)や

「ルカ受難曲」(1965年作曲)はその最たる作例であろう。ペンデレツキはさらに一音程を微分し、2分の1や4分の一を規定し、それらを重ねより過激な音の響きをもつトーン・クラスターを用いるのが常であった。下記に述べる基本的なトーン・クラスターとは一線を画していると言える。そこで彼の音楽を解く重要な鍵でもある

微分音を含まないトーン・クラスターについて以下にまとめてみる。

トーン・クラスターtone cluster英語は、ある音程間内を短2度音程やもっとせまい密集した音程の音で、その音程間を埋めると生じる密集音群のことである。いわば音の屑の集積で得られる一種の和音とも言える。調性や調性における和音として感知不可能な音群である。作曲書法としてトーン・クラスターという語を使い始めたのは作曲家カウエルCowellアメリカ(1897-1965)であるが、この用法の実践は結構古くからあるとも考えられるし、偶発的に生じた短いパッセージなら調性音楽にも見出せ得るだろう。しかし、これを積極的に作曲書法として用いたその発想や目的は、過去のものとは根本的に異なる。

カウエルは「新しい音楽の素材New Musical

Resources」(1930年出版、1969年改訂)で、2度音程の和音の音群と捉えたようだ。そして彼によればトーン・クラスターは既に耳なれた響きと言い、それは倍音列の最高倍音部を聴き取れる者には衝撃的な不協和音ではないという。さらに注目すべき点は、カウエルが和声の歴史における原点ともいうべき自然倍音への再帰とも見ている点である。さらに伝統的な和声理論の延長として捉えている。その理論の起点は平均律で捉えられる半音階で、そこから構成される和音を考えた。カウエルのトーン・クラスターの実践法は、平均律を基に展開されている。

さて、自然倍音といえば過去には純正調理論の道を開くものでもあった。しかし、調性の世界発展は、純正調から離れた平均律の実践なくして19世紀末に至る音楽の爛熟は生まれなかったであろう。カウエルがトーン・クラスターの根拠を自然倍音に求めた思惑は、純正調に興味を示すためではなかった。おそらく和声理論の延長線上にトーン・クラスターを捉え、その位置に置きたかったと思われる。

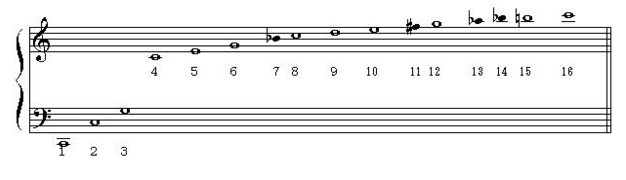

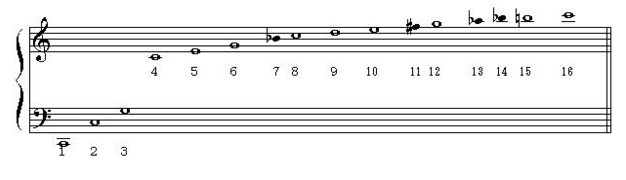

では下記に自然倍音列を示す。この自然倍音列上で求められるのは純正調で、その完全協和音程の振動数比は単純である。この倍音列の1と1――同音――は完全協和1度音程=振動数比1:1、1と2は完全協和8度音程=振動数比1:2、2と3は完全協和5度音程=振動数比5:6、3と4は完全協和4度音程=振動数比3:4、4と5は不完全協和長3度音程=振動数比4:5、5と6は不完全協和短3度音程=振動数比5:6、6と7は不完全協和短3度音程=振動数比5:6、7から以後は不協和長2度音程か不協和短2度音程となる。

<自然倍音列>

★ 7、11、13、14の♭や♯の付いた音(黒音符)は近似的に示された音である。

★ 上記でいっている完全協和音程や不完全協和音程は純正調の世界での響きとなる。この

純正調を求める音律が純正律。さて平均律、つまりピアノでその2つの音程を弾いても完全協和音程などは得られない。それでもある程度、倍音現象を体感することは可能で、第1番目の音をしっかり弾いて耳を澄ますと16までの音が聴き分けられる。

★ 楽器の音色と倍音の関係:

倍音が少ない楽器はエアリード系楽器(フルートなど)は純音に近い音となる。倍音が 多く含まれるヴァイオリンやオーボエは豊かな音色をもつものとして感じられる。

大太鼓や

小太鼓、ティンパニ

などヘッドを有する打楽器は、第2倍音が中心から発生する。中心を叩くと豊かな響きが得られない。ティンパニはヘッドの半径1/3の部分が最も良い響きが得られるのはそのためである。

ピアノではハンマーが叩く打弦点を不協和音程である第7倍音(基音をドに対して第7倍音はシの♭)を弱めるために、弦の長さの1/7前後に設定。ピアノの低音部や中音部ではしっかりと安定した音を得るために、第7番目以上の倍音があまり出さないように設定されている。高音部では華やかな音色を得るためにために、第7番目以上の倍音が出るように調整されている。

<和声理論からトーン・クラスターを求める>

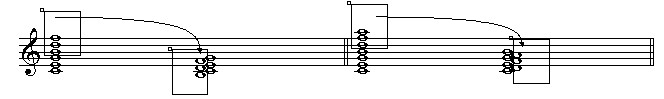

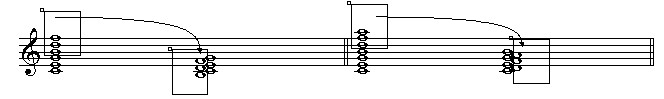

不完全協和音程の3度音程を5つ重ねる(下記の楽譜参照)。例えばハ長調のドの上に5つの音、つまりミ(ド-ミ=長3度)、ソ(ミ-ソ=短3度)、シ(ソ-シ=長3度)、レ(シ-レ=短3度)、ファ(レ-ファ=短3度)を

重ねると11度の和音となる。ドミソに1オクターヴ下げたシレファとして配置転換すると[シドレミファソ]の隣り合わせた音程による密集音群となり、トーンクラスターtone clusterが形成される。さらにドの上にミ(ド-ミ=長3度)、ソ(ミ-ソ=短3度)、シ(ソ-シ=長3度)、レ(シ-レ=短3度)、ファ(レ-ファ=短3度)に6つ目の音ラ(長3度)を重ねると13度の和音になる。ドミソシに1クターヴ下げたレファラとして配置転換すると[ドレミファソラシ]からなる密集音群、トーン・クラスターとなる。すべて不協和音程長2度と短2度の密集音群となり、後者はピアノ鍵盤でいえば白鍵を7つの音を同時に押した音となる。こうなれば耳には既成の和音としての判定はつかない。こうしたトーン・クラスターも11度和音や13度和音からその理論的根拠を求めることも不可能ではないというのが、カウエル理論である。

カウエルは演奏での実践として、ピアノを手のひらや肘で数多くの鍵盤を押える実験から開始した。彼の数多くのピアノ・

ソロ作品を見れば明らかである。それと期を同じくしてアイヴズIvesアメリカ(1874-1954)が「ピアノ・ソナタ第2番」の第2楽章で数10センチの物さし状の板を用いた。肘では押えきれないほどの黒鍵や白鍵を同時に押える技法を用いている。これら2例がトーン・クラスターの黎明期の重要な作品とみなされている。さて、どちらが世界初の発案者なのだろうか?

カウエルは戦前から世界中でトーン・クラスターの講義を行ったらしく、ベルクの未完のオペラ「ルル」(総じて12音技法を基調にしている)、バルトーク「ピアノ協奏曲第2番」などの作品にトーン・クラスターの使用が認められるのは、全てカウエルの影響であろう。アイブズはその後、トーン・クラスターを管弦楽によって実現することを考え、「独立記念日」ではカウエル流の2度音程の和音の密集音群をとり、弦楽パートを全て埋め尽くしており、街中の騒音を描写したような特異な音響を生み出した。

<トーン・クラスター書法の発展>

トーン・クラスターを用いる際、作曲家は多様な記譜法を用いている。そのまま音符で記すやり方から、その上下の各音を音符では記譜しないで太めの縦線や長い音価を示す場合は縦長の太い帯線で示すことも多い。その場合、最低音と最高音の音名を附記したり、その音価の音符やその音価を時間で示したり、様々な工夫が行われている。

カウエルHenry Cowellアメリカ(1897-1965)以前にトーン・クラスターは存在しなかったか? 18世紀にはチェンバロの鍵盤を全て押える指示がみられるが、効果音以上の発展には至っていない。

以前の作例としては、ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」(1892-94作曲)において、管・弦楽器の持続音の中で、アルペジオで上昇するハープで、3度音程を5つ重ねた13度和音を用いてはいる。これは構成音の配置転換するとトーン・クラスターになるものであるが、ドビュッシーの意図はトーン・クラスターではなかったと思われる。

第二次世界大戦(1939-45)後、

カウエルや

アイブズCharles

Edward Ivesアメリカ(1874-1954)の発案したトーン・クラスターは、ダルムシュタットで様々な議論が戦わされた。その最初の問題作が

カーゲルKagelアルゼンチン(1931-2008)の

オルガン・ソロのための「追加された即興」、

リゲティGyogy Liegetiハンガリー(1923-2006 )の

オルガンのための「ヴォルーミナ」(1961年作曲)である。

カーゲルの作品では通常のオルガン奏者のほかに2人の音栓

(ストップ)助手が必要である。何が話題になったのかというと、オルガンから生まれるトーン・クラスターを詳細に考えた最初の作品であったからでる。また同時に音栓助手はオルガニストの手の動きとは無関係に、すばやい速度でオルガンに空気を送る主要スイッチをオンとオフを随時に行った。その点が、時のオルガン音楽の常識を超える新書法と捉えられた。

リゲティは既にマイクロ・ポリフォニーの探求の延長線上でトーン・クラスターを生むことに成功した。彼もまたオルガンに興味を示し、その代表作が「ヴォルーミナ」で、図形楽譜からなるこの作品は殆どがクラスターで構成された作品である。20世紀にはこれほど過激なオルガン音楽は珍しいとされた。

既に戦前から可能性が追及されていたピアノにおいて実現されるクラスターは、部分的に用いるより全体をクラスターで彩ることが多くなる。その典型的な例は

シェルシGiacinto Scelsiイタリア(1905-88)の

「アクション・ミュージック」である。

シュトックハウゼンKarlheinz Stockhausenドイツ(1928-2007)の

「ピアノ曲第10番」は指先のない手袋をはめたピアニストの為の作品で、クラスターのグリッサンドや肘などのクラスターの音響的効果が大変に豪快かつ華麗で、1960年代に書かれたピアノ作品の傑作とされている。

ブラクストン「コンポジション第32番」は、全曲がクラスターのみで構成された作品である。

一柳彗「ピアノ曲第6番」はクラスターとグリッサンドに素材を限定した

不確定音を用いた作品である。

アイブズのような2度音程の和音の密集音群といった概念から離れ、特定の音からまた違う音までを

塗りつぶす音群書法を最初に考案したのは

クセナキスIannis

Xenakisギリシャ(1922-2001 )であり、その弦楽器によるトーン・クラスターは、各音に各奏者を割り当てる方法をとったり、音を埋める範囲をグリッサンドで上下する方法がとられた。彼の初期作品の与えた衝撃は大きく、日本やポーランドの作曲家を中心に影響を与えた。

クセナキスのクラスターをより単純化して記譜した作曲家に

ペンデレツキ(1933-2020)と

グレツキHenryk Mikolaj

Góreckiポーランド(1933-2010 )がいる。ペンデレツキのクラスターは横に持続する帯として記譜、グレツキの用いるクラスターは激しい音群の断絶音として用いられるのが特徴である。1960年代以降は彼らだけに留まらず、多くの前衛作曲家たちに広く用いられた書法となる。

リゲティは管弦楽曲「アパリシオン」(1958~59年作曲)で、3つの要素を用いた。クラスター群、音群による下降グリサンドを形作る複数楽器でのパッセージ、そしてミクロポリフォニーmicropolyphonyである。リゲティのデヴュー作の

管弦楽曲「大気」において、作曲者自身の解説で使われた新しい概念であり語であった。スコアに数十段を要し、その一部に対位法的な書法による音響操作が行われる。しかし、全体の声部に対してその影響はたいへん小さい。結果としてそれらの動きは効果を発揮せず、一つの音群の固まりとして捉えられる。

上記の3要素は、リゲティの次作品の「アトモスフェール」(1961年作曲)においてさらに発展した形で現れる。固定されて動かない静止したクラスターは、その持続時間を測定不可能である。リゲティは、極めて密度の高い管弦楽のクラスターで、この性質をさらに高度な書法へと引き上げた。

ペンデレツキは、クラスターをもちいて細い一本線から求め得る広い音域に広がったりと様々な構成による音響効果をねらった点において、クラスター書法を発展させ熟成させた。それはトーン・クラスターが陥りやすい単調さを回避したものである。

「広島の犠牲者への哀歌」(1960年作曲)ではセリーをとり入れていないと自ら述べているが、「アナクラシス」(1959-1960年作曲)や「時と静寂の次元」(1960年作曲)にも共通するように、変化に満ちたセリー書法の特質がみられる。また音響そのものが有機的素材であり、そして音響のパターンを有機的な構成に寄与しようとしている。彼がかって一時期とり入れたセリー書法が彼の創意に内在し、全体の構成に組み入れる結果となったと思われる。

★ ペンデレツキの作品

2005-2024