「ロマネスク」の概念

ロマネスクromanesqueフランス語、英語(c.800-c.1200)の語源になる

ロマンromanは

古代ローマ人を意味する。このローマ人とは古代ローマ時代のローマ民族で、ラテン人とかラテン民族ともいわれる。彼らは

ラテン語を話していたからである。古代ローマ人が

ラテン語を用いるようになったのは、ローマ南の

ラティウム地域を制圧した時、この地域の言語であるラテン語をローマ人の言語としたことに始まる。最古のラテン語を証拠付ける出土品

(ラテン語が彫られたブローチでBC600年頃のもの)が、現

イタリアのラツィオLazio州の都市ラティーナLatinaで発見されている。

ラツィオLazioは古代ではラテン語で

ラティウムLatiumと呼ばれていた。

ラティウムLatiumで用いられていた言語なので、

Lingua Latina=ラテン語といわれるようになった。

古代ローマ人は地中海の廻りのヨーロッパ、小アジア、アフリカ北海岸地域を制覇し、血族的にも言語的にもそして文化的にもそれれらの地域の民族と混血融合し、同化していった。

中世・ロマネスクの時代になるとそれぞれの地で

ラテン語と混血した諸言語

が生まれた。それらを総称してロマンス語という。例えばイタリア語は10世紀、フランス語は12世紀、スペイン語は12世紀、ポルトガル語は12世紀、ルーマニア語は7-8世紀頃に成立したロマンス語である。またこれらの地で独特の

ロマネスク文化を創り出していく。これによってかっては民族語だった

ラテン語は死語となっていくのである。だが、

ラテン語は学術用語――動植物の学名――や、ローマ・カトリック教会の公用語として用いられる言語となった。

また

ロマンス諸語を話す民族のことを

ロマン民族といい、彼らの生み出した文化や芸術の様式を

ロマネスクromanesqueといわれる。ロマネスクは直訳すれば“ローマ風”であるが、古代ローマ文化への憧れや復興をも意味している。だが、“ロマネスク”は当初は悪口として用いられた。この時代の文化が自由闊達で大げさ、怪奇的で、奇をてらい過ぎているという意味を込めてロマネスクという概念が生まれたのである。

わが国の偏った歴史観では今なお、

西洋中世を

暗黒時代とみている。このような考えはヨーロッパでは一般的ではないし、正しい歴史認識ではない。上記で述べたように、むしろ大胆すぎる文化様式と思われていたのに。日本に明治時代に西洋の学問が受け入れられた際、当時の西洋における一つの歴史観である<暗黒時代>が伝えられ、学教教育の教科書にも明記され、未だにその残照を残している。

|

青年アンティノスは

第14代ローマ皇帝

ハドリアヌスの

伴侶だったという。 |

古代ローマの彫刻「アンティノス」 3世紀制作

スペイン、プラド美術館所蔵 2001/3/2筆者撮影 |

ちなみに

ロマン派romanticism(1820-1900)は、

中世前期・ロマネスクromanesque(c.800-c.1200)への憧れに端を発するコンセプトであった。19世紀の人々は、大胆で自由な表現をする時代と

ロマネスクを捉え、理想の理念としたのである。

ロマネスクは特に建築、美術の様式を指す語として生まれた概念である。筆者の主観であるが、多分に小アジア文化の影響も受けて、興味深い混合、合体を示し、さらに新しい理念を作り出したものと見ている。それは14世紀頃までは西ヨーロッパよりも

東ローマ帝国圏、すなわち

ビザンツ(ビザンティン)文化の方が個性豊かな独自の様式をもっていたし、かつその文明度も高かったこともある。そして当時の高い

アラブ文化の恩恵も受け、大きな実りを生んだと思われる。

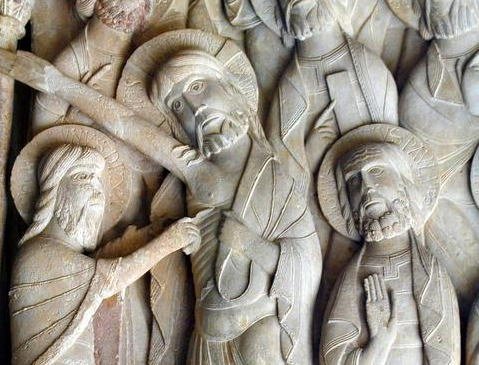

バジリカ様式の教会や修道院建築に多く見られる丸い

アーチ型(下の画像にも見られる!)、フレスコ画、中庭の回廊=クロイスターの柱廊の彫刻

(動植物、人物など)は好例である。簡素かつあたたかみのある様式である。美術史や教会史においてもたいへん興味あふれる様式である。キリスト教とは無関係な人物や動物を用いた大胆な表現と、様式化された動植物や架空の怪物や人魚のようなものを組み合わせた題材はたいへん興味深い。かと思うと聖書の題材も盛んに組み合わせて彫られている。またこの時期にヨーロッパに有数の大学が修道院や教会を母体として、創立されていった

――ボローニャ大学は1088年、パリ大学は12世紀前半、オクスフォード大学は12世紀、ケンブリッジ大学は1209年、サラマンカ大学は1230年頃に創立された。大学誕生の歴史もスペインなどではアラブ優れた学術の影響を受けていったのである。まことに高く奥深く、ほのかなはなやかさを有していた時代であった。

★

|

|

| スペイン、カタルーニャ・ジローナ大聖堂のクロイスター |

フランス、カタルーニ地方・キュクサのサン・ミッシェル修道院のクロイスター |

|

|

| フランス、カタルーニ地方・キュクサのサン・ミッシェル修道院のクロイスター:柱廊上部 左は動物 右は閻魔大王のような人物と動物 |

|

|

スペイン、カタルーニャ・リポイ、聖マリア大聖堂のクロイスター柱廊上部

左はめずらしい男性の人魚?! 右は髭もじゃアダムとかわいいエヴァ(イヴ)! |

|

|

スペイン、ブルゴス近郊シロス、サント・ドミンゴ修道院のクロイスター

柱廊に彫られた「復活されたイエスの傷に触れる聖トマ」 聖書の題材と無関係な図柄の混在が興味深い |

ロマネスクは従来美術や建築様式を示す語であったが、音楽にも転用されるようになった。音楽における代表例をあげるとすれば、

グレゴリオ聖歌であろう。しかし、中世の西方教会には多様な典礼聖歌があった。グレゴリオ聖歌のみならず、

ガリア聖歌(フランス南部)、

モサラベ聖歌(スペイン)、

アンブロジオ聖歌(イタリアのミラノ)等の地方的な典礼や聖歌の多様な存在があったことを忘れてはならない。しかし、ローマ・カトリック教会の普遍化と統一をめざした歩みの中で、グレゴリオ聖歌が優位に置かれてきた。

もう一つ重要な中世の聖歌は、東方教会で培われた

ビザンツ聖歌であろう。

1998-2025