| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ロマン派目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

オペラ「オテッロ Otello」

ジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェルディGiuseppe Fortunino Francesco Verdiイタリア(1813-1901)

<「アイーダ」から「オテッロ」までのヴェルディ>

ヴェルディイタリア(1813-1901)は、「アイーダ」(1871年初演・58歳)から「オテッロ」(1887年初演・73歳)まで約15年以上の空白を置いている。つまりこの期間は新作オペラを作曲していないのである。ヴェルディ・オペラの最終的発展を前にして、長い準備の沈黙だったのだろうか。しかし、この期間、新作オペラこそ生み出してはいないが、2つのオペラの改訂とオペラ以外の重要な2作品を作曲した。

イタリア以外での「アイーダ」初演の権利をめぐって、ベルリンとヴァイマールとヴィーンが争っていた間、ヴェルディは、1872年12月、ナポリで「ドン・カルロス」(改訂前のフランス語版)の演出をしている。しかし、公演中エリザベト役のストルツが途中で病気になり、大成功にも関わらず中止となってしまった。この時、意外にもヴェルディはナポリを楽しんだようだ。それを示す証しは、1873年1月にヴェルディ唯一の室内楽作品である「弦楽四重奏曲ホ短調」(1873年作曲初演)の作曲である。またオペラ上演中止が無かったら、この作品も生まれなかったかもしれない。そして彼自身もその出来に満足していたという。4楽章構成のロマン派中期を位置づける堂々たる作品である。この作品によって我々は、ヴェルディが偉大なるイタリア音楽の伝統を踏襲する音楽家であることを知るのである。また他にもう一つうれしいナポリの産物もあった。それはジェミートという彫刻家志望の青年がヴェルディの前に現れ、その青年のたっての希望でヴェルディの胸像制作が行われた。そのできばえにヴェルディは驚き、満足したという。これは今も伝えられ、近代彫刻の名作と認めてよいものであろう。ジュゼッピーナのも合わせて作らせた。

快復したストルツによる「アイーダ」がナポリのサン・カルロ劇場で上演され、大成功を収めた。ヴェルディは幸せを味わいながら、1873年4月1日に「弦楽四重奏曲ホ短調」がホテルのホールで、8人ほどの友人の前で初演された。

1873年4月にヴェルディ夫妻はナポリからサンターガタに帰るが、この時、長年の友人であり、台本作家ピアーヴェの病状をピアーヴェの妻の手紙で知る。彼はヴェルディのオペラ10作の台本を受持ち、ヴェルディの専制君主のようなやり方に耐え抜いた。そうした時、マンゾーニの健康状態の悪いことも知り、ヴェルディは不安な精神状態で過した。マンゾーニはこの年(1873年)1月に教会に行く途中、倒れて石段で頭を打ち、植物状態になってしまった。

1873年5月22日、88歳の文豪マンゾーニが亡くなる。ヴェルディにとってマンゾーニは特別の存在で、ヴェルディにとって生存する人間の中で唯一の尊敬する人間と言ってよかった。彼の思い入れは特別で、葬儀には参列する力もわかず、しばらく経って後ミラノの墓地に秘かに誰にも知られず詣でている。そうした中でマンゾーニのために「レクイエム」を作曲したいと考えるようになる。オペラを作曲するのとは違った思いから作曲を思い立ったのである。マンゾーニの死を契機に、自分自身の死の問題を見つめ直そうととしたのだろうか。彼には聖職者嫌いの傾向があったが、信仰がなかったわけではない。子供時代の屈折が残存していたのである。ミサの侍者をしていた時、オルガンの音に気を奪われ為すべき行動を失念してしまった。注意を即するため司祭に足をけられたというエピソードが伝えられている。これ以来聖職者嫌いになったとか。この時、マンゾーニの死を契機に自己の信仰を、音楽化してしてみたかったのかもしれない。

こうして「レクイエム」(1874年作曲初演)は、「アイーダ」から「オテッロ」に移る間の最重要作品となる。一般にレクイエムは、ローマ・カトリック教会における<死者のためのミサ典礼>である。音楽作品としての「レクイエム」は<死者のためのミサ曲>である。ヴェルディはすでに人間の共通のテーマである死の問題を考える年令になっていた。こうした時、生は死をもって終るのではないということを表現したかったのかもしれない。ヴェルディ自身の心奥深いところに結びついた音楽作品「レクイエム」は、先例としてはモーツアルトの「レクイエム」にしか見いだせなかったといわれている。またヴェルディの「レクイエム」の前後に作られた2つのオペラの共通テーマも死が深く関わっているということも興味深い。「アイーダ」も「オテッロ」も一組の主人公の死が結末となっている。

<ボーイトとの出会い>

「オテッロ」の台本を担当することになるアッリーゴ・ボーイトArrigo Boitoイタリア(1842-1918)との最初の出会いは、1862年パリにおいてであった。この年ロンドンの万国博覧会のためにボーイトが「諸国民の賛歌」を作詞した。これをヴェルディが作曲した。この作品はテノール独唱、合唱と管弦楽のカンタータで、後半に次の3つの国歌が引用されている。それはイギリス国歌「ゴッド・セイヴ・ザ・クィーン」、フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」、イタリア国歌「マメーリの賛歌」(当時はまだ国歌ではなく、1946年に国歌に制定された)であった。この制作過程でボーイトとヴェルディの二人は顔を合わしている。だがこの時の出会いは、二人に特別の感慨をもたらさなかったようだ。特別な出会いになるには1879年まで待たねばならない。

さて、ボーイトは、ミラノ音楽院で学んだ作曲家、詩人でもある。ヴェルディとは29歳差があり、晩年のヴェルディとボーイトの出会いは、モーツァルトとダ・ポンテ、リヒャルト・シュトラウスとホフマンスタールの出会いに匹敵すると言えるだろう。すぐれた台本作家とすぐれた作曲家の出会いが、つまりこの台本作家たちがオペラの新境地を開く優れた協力者となったのである。このようなことは芸術史上たいへん興味深く意義深い。

ボーイトは、作曲家、詩人として多分野に活躍するが、どの領域でも決定的な到達点には達しなかった。彼がここで新しく見つけた道は、老大家ヴェルディのアドヴァイザーとなることであると、その使命を自覚した。ボーイトのダンテやシェークスピアについての知識は、並外れたものであった。そのすべてがヴェルディに注ぎ込まれることになる。特にシェークスピアの戯曲はこの二人にとってオペラ制作にとっての重要な存在であり、共通の目標となったのである。

ボーイトはイタリア人であったが、ポーランド人とヴェネツィア人の血を引いていた。当時ヴェネツィアはフランス支配下にあったので、主要言語はフランス語であった。かってヴァーグナーに心酔していたこともあってドイツのロマン派芸術に通じ、さらにイタリアとフランスのロマン派の芸術にも通じていると具合であった。ドイツにおけるロマン派は、シェークスピアをロマン主義の根源的存在の一人として捉えていた。さらにボーイトはかって、1860年頃にミラノに現れた革新運動=スカピリアトゥーラScapigliaturaのメンバー=スカピリアーティScapigliatiの中心的人物の一人であった。彼らはボードレールの「悪の華」(1857年出版)をバイブルとして、ミュセやバイロン、そしてフランスでは過去の人であったユゴーを予言者にし、ヴェルディが崇拝するマンゾーニを否定していた。ボーイトは、後のヴェリスモ主義グループの中心になるヴェルガと決闘するというような事件を起している。それはカフェでロッシーニの「ウィリアム・テル」とマイヤベーアの「ディノラ」の序曲の価値と意味についての論争が、原因となった。これはスカピリアーティの特徴をよく示している事件であった。

ボーイトは、ロッシーニやドニゼッティやベッリーニをイタリア・オペラの最高峰と評価する、この3人の伝統につながるヴェルディのことを、単に模倣作曲家と見て軽視し否定していた。ボーイトはミラノの世界的音楽出版者でヴェルディの後ろ楯でもあったティト・リコルディ(1811-88)に、ヴェルディ否定を告げていた。またこのことをリコルディからヴェルディは聞いて知っていた。おもしろいことにボーイトの考えをヴェルディは、理解してもいたのである。なかでもイタリア・オペラの課題については、同意見であった。それは和声の可能性を根本的に拡大し、管弦楽法を充実させなくてはならないという点であった。このことはヴェルディ自身も目指していたのである。この内容をすでに「アイーダ」(1870年完成)で実践し、さらにヴァーグナーの価値をも認め、ヴァーグナーのスコアを研究したり、音楽論を読んだりもしていた。一方、ヴァーグナーの方は、イタリア・オペラについて論述する音楽論においてヴェルディについては一切論及していない。ロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティの名は挙げているのにである。このことはヴァーグナーがヴェルディのことを強く意識していたと、推測できるのである。

1868年にボーイトは、ヴァーグナーの影響を強く受けたゲーテ原作のオペラ「メフィストフェーレ」をスカラ座で初演した。だが、聴衆から受入れられず惨憺たる結果となる(1875年10月4日、ボローニャで再構成された改訂版が上演された。首尾は悪くなかった)。このオペラはヴェルディに先駆けて従来の伝統であった番号オペラの書法を廃したものである。ヴァーグナーの影響をによる自由な転調や管弦楽法を用いている。1871年、ボーイトはヴァーグナーからの手紙「あるイタリア人の友に」を受け、これを契機にヴァーグナーとヴァーグナー主義に反発するようになる。ヴァーグナーのドラマが目的で、音楽は手段に過ぎないという考えを覆し、ドラマが音楽に従属するという命題を、ボーイトは掲げるようになった。そしていよいよヴェルディと向き合う時期が、熟してきたのである。

1879年6月29日スカラ座で、ティト・リコルディの子ジュリオ・リコルディ(1840-1912)に依頼され、洪水の犠牲者のためにボーイトはヴェルディの「レクイエム」の指揮をした。この数日後の晩、リコルディは、ヴェルディ夫妻やミラノの何人かの友人たちと食事をしながら、シェークスピアの「オテッロ」のことを意図的に話題に出した。さらにリコルディの策略は続く。その翌日、リコルディはフランコ・ファッチオ(「オテッロ」初演の指揮者となる)とボーイトをヴェルディの所へさし向けた。かってのスカピリアーティの二人だったが、ボーイトが書いた「オテッロ」のオペラ化の計画と台本草稿を携えていた。この時、ヴェルディ自身はまだ何もまだ興味を示さなかったし、考えを表さなかった。この当時、彼は農場主になり切っていて、他のことには興味がないふりをし、また時間も無い様子を示していた。以後、リコルディからも「オテッロ」のオペラ化を何度か勧められても、リコルディにやんわりと断っている。この時ヴェルディは「レクイエム」を最後の作品と考えていたのか。しかし、1879年から1880年にダンテの「神曲」<天国編>からをテキストにした「主の祈りPater noster」を作曲した(5部合唱 1880年作曲、4月18日スカラ座初演)。

<台本と作曲>

ヴェルディは1879年11月から「オテッロ」の台本草稿を手元に置いていたが、まだ決心がつかずにいた。こうした時、ボーイトとの最初の共同作業を始める。それは「シモン・ボッカネグラ」を改訂することであった(1881年3月24日改訂版上演)。ヴェルディは「シモン・ボッカネグラ」のタイトル・ロールのために、フランスのすぐれたバリトン歌手ヴィクトル・モレルを起用する。このことが「オテッロ」の作曲へと近づかせたようである。このモレルが「オテッロ」のイアーゴを歌うことになる。こうしてボーイトとの共同作業は、「オテッロ」制作へと近づけていく。廻りの人々はかなりじらされて待っていたのに、ヴェルディはまだ「オテッロ」のことを口に出さない。また誰もが「オテッロ」のことを言うことをわざと控えていた。

ついに1881年の夏、ボーイトは以前にも増してヴェルディに「オテッロ」の作曲をすすめた。この時ヴェルディはやっと時が満ちたことを感じたのか、とりわけイアーゴ像について自分の意見を述べ始めたという。かくしてボーイトと台本の練り上げ作業を始める。やっとヴェルディは本腰を入れた。だが、いつが本格的な作曲の開始だったかは、今となっては分からないのである。

|

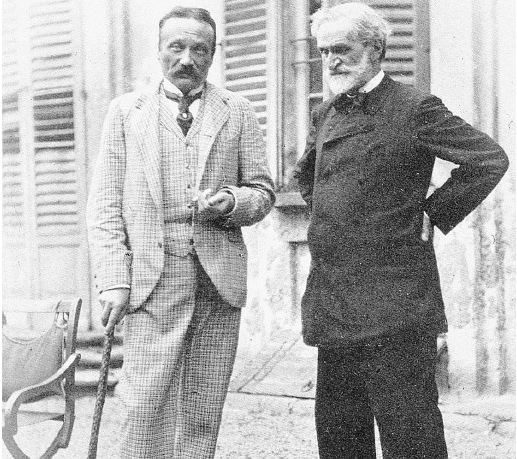

| ボーイトとヴェルディ |

1883年2月13日、ヴェネツィアでヴァーグナーが死ぬ。ヴェルディは深く悲しみ、その名は芸術史上に深く刻まれると言った。1884年3月、ボーイトは外部にはヴェルディの「オテッロ」の作曲は続けられていると述べ、本人がそれを秘密にするようにと望んでいる、と人に告げている。しかし、作曲の中断もあった。それは1884年1月20日、改訂版「ドン・カルロ」(4幕のイタリア語版)をスカラ座で上演したからである。主役ドン・カルロをフランチェスコ・タマニョが歌った。そしてこのタマーニョが初演のオテッロを歌うことになる。彼の歌唱は後のオテッロ役の規範となった。

こうして徐々にではあるが、運命の糸はたぐり寄せられていった。改訂版「ドン・カルロ」から20ヶ月後の1885年10月5日に、「オテッロ」の第4幕を一応完成させた。この悲劇作品の終幕は、最もヴェルディの気になる箇所であった。ボーイトとこの第4幕については最も論を戦わせたし、考え抜いた箇所である。

1885年10月から1886年11月までの1年間は、推敲と改訂を繰り返し、入念なオーケストレーション作業で過ぎていった。ヴェルディは1886年11月1日に「オテッロ」を完成したとジュリオ・リコルディに知らせている。スコアの紛失を恐れ、フィオレンツォーラまで直接取りに誰かをよこすよう頼んでいる。5年を越える制作に73歳を迎えたヴェルディは、神経質になったのだろうか。そしてその後はいつものように商人顔負けの細かい契約に入り、細かい手続きを交している。またヴェルディはリハーサルにも立ち合い、舞台と演奏にたいへん細かな指示を出した。自らも舞台に立ち、演じて見せたりもした。

<初演と反響>

1887年2月5日、ヴェルディの新作「オテッロ」はミラノ・スカラ座で初演され、大喝采を得た。実に「アイーダ」から15年ぶりであった。台本を手にしてから実に7年が経っていた。この時ヴェルディは74歳で、本人も聴衆にも予期せぬことだったであろう。自他共にヴェルディの創作は、「レクイエム」で終ってしまったと思っていたからである。「オテッロ」に対する一般的な賛辞はお座なりで、真の意味での新しい世界というものを理解していないものが多かったようである。ヴェルディ自身が、最も客観的な批判者だった。長年求め続けていたシェークスピアの世界は、「マクベス」以来すでに40年が経っていた。人間の真実の姿をオペラで描きたいと追求してきた帰結と言えるオペラだった。

「オテッロ」の音楽はヴァーグナーの言う“未来の音楽”でもない。かといってヴェリスモ主義でもない。大地と共に生活した農民が悟り得たものと、敢えて言わせていただこう。大地と人間に根ざして得た知恵は、強くて説得力がある。ヴェルディの表現はそのような知恵の質を有している。そういえば音楽の概念を古代のコンセプトであるムーシケmousikeギリシャ語に求めれば、まさしく音楽は大地にばらまかれた存在であった。

「オテッロ」は革新的な作品とも評されたが、あまり当を得た表現でない。40年以上の彼のオペラ作曲生活とのつながりで見れば、求め続けた真理へ道程の帰結であった。74歳のヴェルディが達した新境地であることには違いない。

「オテッロ」初演のオーケストラ楽員の中に20歳の第2チェロ奏者のトスカニーニToscaniniイタリア(1867-1957)がいて、ヴェルディは彼に注意を惹いた。またスカラ座には、世界的な知識人でうめつくされた。音楽学者ハンスリックHanslickオーストリア(1825-1904)、評論家ベレーク、パリの画家ボルディーニとオペラ座監督ゲラール、ヴィーンとプラハの劇場監督、ロンドンとベルリンの劇場支配人などなどであった。幕が降りた時は、19回のアンコールがあった。

翌日の批評は2つに分れた。否定側はヴァーグナーの模倣と言い、肯定側は「トリスタンとイゾルデ」の作曲家が存在しなくても、ヴェルディが書き得た新時代のオペラであると評価した。

<音楽的特徴>

「オテッロ」は番号オペラとの決別であった。いわばヴァーグナーが行った通作書法を取っている。これは確かにヴァーグナーから影響受けたものであろう。それはイタリアのオペラの伝統の否定ではなく、偉大な歴史に附加されたと言った方がよい。またヴェルディはペーリ(1561-1633)以後のオペラの歴史と伝統ばかりでなく、パレストリーナやマルチェッロの伝統と栄光をも継承しようとした。そのような経緯の過程ですでに「弦楽四重奏曲ホ短調」や「レクイエム」を作曲した。「オテッロ」においてそれまでのイタリア・オペラに無かったような声楽と管弦楽の一体化を見せている。これが生き生きとしたドラマを展開に効果を上げている。伝統的な番号区分も捨てて全体が起承転結となる明快な構成をもち、一つの幕が交響曲の一つの楽章のようにした。

また従来の意味でのアリアは、「オテッロ」の中にはもう無い。レチタティーヴォがアリアに近づき、レチタティーヴォとアリアが一体化したものと言ってよい。いわば過去のレチタティーヴォとアリアの組み合わせによって生じる閉鎖性を解放したのである。レチタティーヴォとアリアの区別を無くすのはヴェルディの悲願だった。この試みはヴェルディの前期オペラや中期オペラにもすでに見られた(ex.「ラ・トラヴィアータ」の第2幕第1場ヴィオレッタとジェルモンの20分に及ぶ大シエーナ!)。レチタティーヴォの可能性をどんどん大きく発展させ、ドラマの展開に大切な役目をもたせたし、またとりとめもない場面にも効果をもたらした。

「オテッロ」では従来のアリアに当たる独唱曲は3箇所だけである。それは第2幕のイアーゴの「俺は残酷な神を信じているのだ Credo in Dio crudel」、第3幕のオテッロの「神よ、あなたは不幸にある全ての悪を私に投げつけたのだ Dio! mi potevi scagliar tutti mali della miseria」、第4幕のデズデーモナの柳の歌「寂しい荒れ野で歌いながら泣きます Piangea cantando nell'erma landa.!」と続いて歌われる「アヴェ・マリア Ave Maria」である。

「オテッロ」は対話的な二重唱が圧倒的に多いオペラである。オテッロとデズデーモナの二重唱は4つ、オテッロとイアーゴの二重唱は6つもある。第3幕ではカッシオが加わって三重唱になっていくアンサンブルが不気味な対話の内容を盛り立てる。第3幕では導入から幕までデズデーモナを中心として重唱は展開されていく。オテッロに罵倒されるまでの大展開は実に絶妙である。

第4幕のオテッロとデズデーモナの二重唱は、オペラ史上最高の名二重唱と評されている。音楽芸術の利点が限りなく発揮され、優れた芸術が表現可能な要素を最大限に具現化した例かもしれない。この二重唱は、このドラマ全体を凝縮し、心の片隅に芽生えた疑いに始まり、これから最愛の妻を絞め殺すほどの嫉妬の鬱積を抽象している。常軌を逸した行為に走るオテッロの心の軌跡を表象した名場面となっている。自己破滅の大爆発への経緯を、巧みに描いているからである。

<物語>

| ★物語の核心 |

| 「オテッロ」の物語は、オテッロの嫉妬が根源である。アフリカ人男が気品ある白人美人妻に抱いた劣等コンプレックスに端を発し、イアーゴの策略に簡単に落ちていく。たオテッロは心の調和を失くし、破滅に陥っていく悲劇である。 デズデーモナは聖女のような理想化された女性として描いている。聖母マリアのように女性像にしたかったのだろうか。ヴェルディは耐え抜いた最初の妻マルゲリータと二度目の妻ジュゼッピーナを思い起こしたことだろう。特にやさしいジュゼッピーナをデズデーモナとして捉えたのかもしれない。ヴェルディは「オテッロ」を作曲中、妻を以前のように部屋に呼んで、演奏し聴かせて意見を聞いたという。妻もこれによってかっての夫とソプラノ歌手ストルツの疑惑を、遠い過去のことにしたことだろう。ヴェルディは自分の多くの欠点と罪を知っていた。それゆえにオテッロの悩みと破滅に共感できた。そのため人間のリアリティを表現し得たと思われる。そしてヴェルディ自身も自分自身を克服できた。またこの時やっと妻ジュゼッピーナも初めて見守る人間としてではなく、自分の使命というものを知る。自分が夫の慰めであり、自分自身の存在の大切な意味をやっと自覚できた。彼女こそ「オテッロ」の完成と成功を誰よりも喜んだ人であった。 デズデーモナの存在は、オテッロの真実を表現するために必須である。これはもちろんシェークスピアの意図であるが、ヴェルディはこのことを深く理解した。それゆえ最高の表現を生み出したのであろう。それより何よりも重要なことは、ヴェルディ老夫妻が「オテッロ」によって浄化され、一段と高いステージに上ったことである。 |

| 原作:シェークスピア 台本:アッリーゴ・ボーイト 《15世紀のヴェネツィア領のキプロス島》 |

| 15世紀末のヴェネツィア領のキプロス島。ヴェネツィア統治の第2期のキプロスを舞台にしている。実話としては1508年、クレタ島総督のクリストフォ・モーロが、キプロスからの帰途の船上で、妻を死なせたという記録が、サヌードの「日誌」にある。原作者シェークスピア(1564-1616)は参考したかもしれない。総督はモーロという名前。モーロは色が黒いとか黒人を意味するが、実際はどうだったか分からない。苗字としてあり得るからである。シェークスピアは多くのファンタジーをかきたてたことは想像に難くない。 当時ヴェネツィア共和国は、海軍を自国の貴族で固めていた。シェークスピアが、わざと国際的なヴェネツィアという異国情緒をより掻き立てるために、オセロ(オテッロの英語表記)を黒人moroと設定したのだろうか。 |

| 第1幕 |

嵐の中でトルコとヴェネツィア艦隊が戦闘を繰り広げていた。ついにヴェンツィア軍がトルコ軍を撃破した。キプロス島の民衆はことの成り行きを夜の港で見守っていたが、伝令を受け喜びに変わった。オテッロの船がキプロスに到着したので、民衆は将軍オテッロを歓呼で迎えた。戦勝によってオテッロはキプロス島の総督となった。

嵐も収まり、キプロスの人々は戦勝の宴を始めた。オテッロの旗手イアーゴは、オテッロが自分のライヴァルであるカッシオを副官にしたことを妬んでいた。イアーゴはオテッロの妻デズデーモナにロデリーゴが恋しているのを利用し、ロデリーゴをそそのかし酒に弱いカッシオを泥酔させる。カッシオは取り乱し、ロデリーゴと争い、止めに入ったキプロス前総督モンターノを斬りつけた。人々は大騒ぎになった。聞きつけたオテッロがやって来て、その場を鎮めた。そしてカッシオを罰として副官から解雇する。このときイアーゴは策略の第一歩を果たしたのであった。

一方、愛し合うオテッロとデズデーモナ総督夫妻は、熱い接吻を交わしていた。

| 第2幕 |

イアーゴはカッシオに近づき、デズデーモナによる取りなしを勧める。一方、オテッロには、カッシオとデズデーモナの関係に疑惑を持たせるよう吹きこむ。カッシオの願いでデズデーモナは、夫オテッロにカッシオの赦免を願うが、聞き入れられない。妻がさし出したハンカチを、夫は振り払ってしまう。イアーゴはその落ちたハンカチを、デズデーモナの侍女、つまり自分の妻エミーリアよりうまく手に入れる。デズデーモナは、夫の態度の変化に悩む。イアーゴは罠に掛かったオテッロの嫉妬の火を、さらに燃やさせる。カッシオが寝言でデズデーモナのことを言った、さらにデズデーモナのハンカチを持っているのを見たと、巧みにカッシオとデズデーモナの不実を捏造して、オテッロに告げるのであった。ますます嫉妬で逆上するオテッロであった。

| 第3幕 |

イアーゴは、オテッロにカッシオとデズデーモナの不義の証拠を見せると宣言する。一方、デズデーモナはくり返しカッシオの赦免を願うが、オテッロはイアーゴの策略通り、自分が贈ったハンカチを見せるようデズデーモナに要求するが、今は持っていないと言った。怒り狂ったオテッロにののしられて、彼女は立去って行く。オテッロは絶望と苦悩で涙にむせんだ。

そこへ策略とは知らずに謀られたカッシオは、自分の恋人ビアンカの話をし、さらに誰のか分からないハンカチを家で拾ったとイアーゴに見せる。これをイアーゴの策略通り、もの陰から見ていたオテッロはすべて妻の不貞の証拠だと思い、ますます逆上する。

そこへヴェネツィア大使一行がキプロスに着き、オテッロのヴェネツィアへの帰国命令と総督後任としてカッシオの昇格を報じた。怒り狂うオテッロは、人々の前で妻を罵倒して人々を驚かせてしまう。

| 第4幕 | デズデーモナの寝室 |

デズデーモナは、侍女エミーリアに就寝の準備を手伝わせている。彼女はなにかしら死の予感に駈られ、昔聴いた「柳の歌」を歌い、「聖母への祈り Ave

Maria」を捧げる。そのときオテッロが現れた。一方的に妻の不貞を責める夫に対して妻は無実を訴えた。だがオテッロは聞き入れず、彼女の首を締めてしまう。彼女の絶命寸前に、侍女エミーリアが駆け込んで来て、カッシオがロデリーゴを返り討ちしたことを告げる。その時、デズデーモナは、虫の息で自分の潔白をエミーリアに告げる。その声を聞いたオテッロは、自分が不貞の妻を殺したことを侍女エミーリアに告げる。騒ぐエミーリアの声で人々が集る中、エミーリアはイアーゴの策略をすべて語った。やって来たキプロス前総督モンターノがロデリーゴが息をひき取る前に、イアーゴの策略をすべて白状したと告げた。今やすべてのイアーゴのからくりが暴かれた! 全真相を知ったオテッロは自刀し、妻に最後の接吻を望み、命を果ててしまう。

[参考スコア]

Giuseppe Verdi;Otello[P.R.155],RICORDI OPERA FULL SCORE SERIES,Milano

参考ディスク 発売:2008/10/22

BD KIXM125 「オテッロ」

リッカルド・ムーティ指揮、スティーヴン・ラングリッジ演出

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 &ウィーン国立劇場合唱団・ザルツブルク音楽祭児童合唱団

| オテッロ デズデモーナ イアーゴ カッシオ エミーリア ロデリーゴ ロドヴィーコ モンター 伝令 |

アレクサンドル・アントネンコ(T) マリーナ・ボフラフスカタ(S) カルロス・アルバレス(Br) スティーヴン・コステロ(T) バルバラ・ディ・カストリ(Ms) アントネッロ・チェロン(T) ミハイル・ベトレンコ(Bs) シモーネ・デル・サヴィオ(Br) アンドレア・ポルタ(Bs) |

収録:2008年8月5〜10日祝祭大劇場ザルツブルク 発売:2013/7/24

DVD TDBA0030 発売2003/9/3

リッカルド・ムーティ指揮、グレアム・ヴィック演出

ミラノ・スカラ座管弦楽団・合唱団

| オテッロ イアーゴ カッシオ ロデリーゴ ロドヴィーコ モンターノ 使者 デズデーモナ エミーリア |

プラシド・ドミンゴ(T) レオ・ヌッチ(Br) チェザーレ・カターニ(T) アントネッロ・チェロン(T) ージョヴァンニ・バッティスタパローディ(Bs) チェザーレ・ラーナ(Bs) エルネスト・パナリエッロー(Bs) キバルバラ・フリットリ(S) ロッサーナ・ラーナ |

収録:2001/12/18・20ミラノ、スカラ座ライヴ

DVD PIBC-2020 発売2001/10/25

ショルティ指揮、モシンスキー演出

コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団、合唱団

| オテッロ イアーゴ カッシオ ロデリーゴ ロドヴィーコ モンターノ 使者 デズデーモナ エミーリア |

プラシド・ドミンゴ(T) セルゲイ・レイフェルカス(Br) ロビン・レガーテ(T) ラモン・レメディオス(T) マーク・ビーズリー(Bs) ロデリック・アール(Bs) クリストファー・ラックナー(Bs) キリ・テ・カナワ(S) クレア・ポウエル(Ms) |

2001-2024

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ロマン派目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |