| ���y�T�����\�� | ���ڎ� | �����ڎ� | ��ȉƕ���i�\ | �������i�\ | ����ҁF���{�ÎO�@ |

�킪�w�j |

| �@�@�A�����������r���@������=�I���\ |

| �@�����Ď��҃~�T�ł��r�����̂��A���������͉̂��Ȃ��������A���݂̓T��ł͗����Ƃ��I���\�ƂȂ����B �uGraduale Triplex�v�i��671-674�j�ɂ��V�ʂ�̐��̂�����Ă���B�����ɂ̓A���������R�ʂ�Ɖr���S�Ȃ��܂܂�Ă���B�킽�������͎��R�ɑI�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B �@�]�����r���u���A���҂̍������������Ă�������Absolve, Domine�v���܂܂�A�̂����Ƃ��ł���B |

| �A�@�����u�{��̓��v�@���p�~ |

| �@�u����sequentia�g�{��̓�Dies irae�h�v�͑S�p���ꂽ�B���̗��R�͍Ō�̐R����\�������̎����e�̂��߂ł���B�����A����̋F���i���������j�ɂ����ẮA�^�̂Ƃ��ĔC�ӂɗp���邱�Ƃ��ł���B �@�̎���13���I�̒����t�����V�X�R��m�`�F���m�̃g�}�[�]�ɂ���ď����ꂽ�Ƃ���Ă���B 14���I�ɃO���S���I���̂Ƃ��č�Ȃ��ꂽ�B1570�N�́u���[�}��~�T�T�珑�v�ł͔F�߂�ꂽ�S�̓Ǐ��Ƃ��ĔF����Ă����B����Ȍ�A��@�e�B�J������c�i1962-65�j�܂�����ɂ��̉̎��e�L�X�g�ɂ���č�Ȃ���Ă��������A�����̍�ȉƂ��D��ō�Ȃ����B�����ł��邪���́A���A���ȐR����\���Ă�����̂łȂ��A���Ȃ藝�m�I�Ȃ��Ƃŕ`����Ă���B�O���S���I���́u�{��̓��v�͌y�₩��������������D���Ȑ��̂ł���ƕM�҂͍l����B �@���[�c�@���g��}���h�̃��F���f�B�̃��N�C�G���ɂ�����g�{��̓��h�͂��܂�ɗL���ł���B ��ȉƂ̌������錀�I�Ȋy�ȉӏ��ƂȂ����B�܂��A�O���S���I���́u���N�C�G���v�̒����u�{��̓��v�͂��Ȃ��e���܂ꂽ�B19�Ԃ���Ȃ��C���܂ނR�s�����L�߉̂ŁA�̎����e�̏d���@����y���������ӂꂽ�̂ł���B �@�̎��̓��e�Ƃ͑ΏƓI�Ɍy�₩�Ŋ�]�ɖ����������ƃ��Y���́A�����J�g���b�N�M�k�Ɉ����ꂽ�B�e���ݐ[�����̐��̂��~�T�ɑ������ʎ���Q��҂����Ԃ���ۂɉ̂��̂��悢�A�ƍl���Ă���B �@�nj��y�Ȃɂ��̐��������p�����x�����I�[�Y�́u���z�����ȁv��T�y�́A���X�g�̃s�A�m�Ɗnj��y�̂��߂́u���̕����v��T��=�T�[���X�̌������u���̕����v�ł͂��̐��̖̂`�����������p���Ă����ւ�Ȍ��I�Ȍ��ʂ������Ă���B |

| �B�@�u�킽�������~���������� ���x����� Libera me�v�@���p�~ |

| �@�������e�̖�肩��T�炩��p�~���ꂽ�B���̕������u�{��̓��v�Ɠ������d����L���Ă��Ȃ��ƍl����B�uGraduale Triplex�v�i��692-696�j�ł����̂U�̐��̂�����A�C�ӂɑI���ł���悤�ɂȂ��Ă���B |

| �C�@�u�y����In paradisum�v�@�́@���� |

| �@�~�T��̍��ʎ��ʼn̂��Ă����L�����_�̍���f�i��������������̂ł���B��@�e�B�J������c��A���̐��̂��������ꂽ�B�����\�\�O���������A���e�B�t�H�i=�����Ƃ��A�㔼�����폜���ꂽ�\�\�Ƃ��Ď��ҏ���������ꂽ�B���ʎ��̏I���̏o���▄�����ʼn̂��悤�A�K�肳��Ă���B�̂��p�����������������ł���B

|

| �V�e�L�X�g�@���Տ� | |

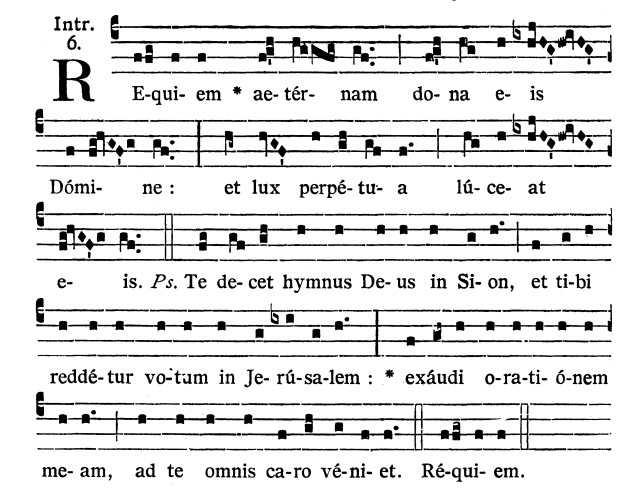

| Ant. Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion; et tibi reddetur votum in Ierusalem�F Qui audis orationem, ad te omnis caro veniet propter iniquitatem. Ant. Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis |

�����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B ���ҁF �^�����������܂��B�V�I���ɂ��܂��_��B �G���T�����ł͂��Ȃ��ɖ���̕��������������܂��B �F����Ă�������_�� ���ׂē��Ȃ���̂͂��Ȃ����Ƃɗ��܂��B �����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B |

| ���e�L�X�g�����Տ� | |

| Ant. Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymus, Deus in Sion�G et tibi reddetur vortum in Ierusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Ant. Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. |

�����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B ���ҁF �^�����������܂��B�V�I���ɂ��܂��_��B �G���T�����ł͂��Ȃ��ɖ���̕��������������܂��B �킽���̋F�������Ă��������B ���ׂē��Ȃ���̂͂��Ȃ��̂��Ƃɗ��܂��B �����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B |

|

| �A�i��j�������݂̎^�́i�L���G�j | |

| Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. |

���A�������݂��B ���A�������݂��킽�������ɁB �L���X�g�A�������݂��B �L���X�g�A�������݂��킽�������ɁB ���A�������݂��B ���A�������݂��킽�������ɁB |

| �A�i��j�������݂̎^�́i�L���G�j | |

| Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. |

�L���G�A�G���C�\���B �L���G�A�G���C�\���B �N���X�e�A�G���C�\���B �N���X�e�A�G���C�\���B �L���G�A�G���C�\���B �L���G�A�G���C�\���B |

| �B���K��Graduale=Gradualia�@���� | |

| Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. Vs. In memoria aeterna erit iustus: ab auditione mala non timebit. Requiem aeternam dona eis Domine: et lux perpetua luceat eis. |

���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �����ĉi���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B ����F �������l�͂Ƃ������ɋL��������B ���̐l�͈��]�𗧂Ă��Ă�����Ȃ��B ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �����ĉi���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B |

| �C�r��Tractus�|�T�@ | |

| Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. Vs. Et gratia tua illis illis succurente, mereantur evadare iudicium ultionis. Vs. Et lucis aeternae beatitudine perfrui. Absolve, Domine, Animas omnium fidelium �@defunctorum ab omni vinculo delictorum. |

���A���ׂĂ̖S���Ȃ������ׂĂ̐M�҂̍��� �߂�����������Ă��������B ����F ���Ȃ��̌b�݂͍߂���~���A ���̍ق����瓦�ꂳ���ĉ�����B ����F �����ĉi���̌��̎��������������̂ł��B ���A�S���Ȃ������ׂĂ̐M�҂̍��� �߂�����������Ă��������B |

| �C�r��Tractus�|�U�@ | |

| De profundis clamavi ad te Domine, Domine, exaudi voem meam. Vs. Fiant aures tuae intendentes �@in orationem servi tui. Vs. Si iniquitates observaveris, Domine: Domine, quis tinebit? Vs. Quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine. De profundis clamavi ad te Domine. Domine, exaudi vocem meam. |

�[��������A���A���Ȃ��ɌĂт����܂��B ���A�킽���̐�������Ă��������B ����F �Q���F��킽���̐��Ɏ����X���Ă��������A ���Ȃ��̂����ׂ̋F��ɁB ����F ���A���Ȃ����߂����ׂĐS�ɗ��߂���Ȃ� ���A�N���ς����܂��傤�B ����F �������A�͂��͂��Ȃ��̂��Ƃɂ��� �l�͂��Ȃ�����h���̂ł��B �[��������A���A���Ȃ��ɌĂт����܂��B ���A�킽���̐�������Ă��������B |

| �� | �Ǐ� <�{��̓�>�@ | |

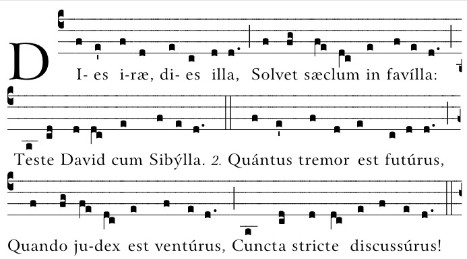

| �P | Dies irae, dies illa, solvet saeculum in favilla, teste David cum Sibylla. |

���̓��͓{��̓��B ���̂��ׂĂ͊D�ɋA��A �_���B�h�ƃV�r���̏��̒ʂ�ɁB |

| �Q | Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus cuncta stricte discussurus. |

���̋������͂����Ȃ���̂ł��낤���A �R���҂����� �������q�₳���B |

| �R | Tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum coget omnes ante thronum. |

���b�p�͕s�v�c�ȉ��� �n��̂��ׂĂ̕�̏�ɋ�������B ���ׂĂ̎��҂��ʍ��̑O�ɏW�߂邽�߂ɁB |

| �S | Mors stupebit et natura, cum resurget creatura iudicanti responsura. |

���Ǝ��R�͋������낤�B �푢���͂�݂�����A �R���҂ɓ�����̂ł���B |

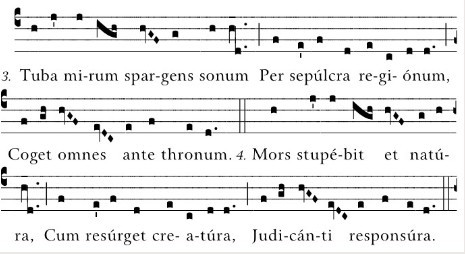

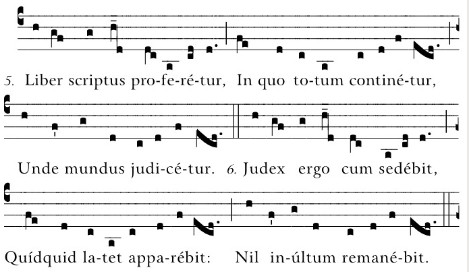

| �T | Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur unde mundus iudicetur. |

�����������o�����B ���̒��ɂ��ׂĂ��L����Ă���B �����ق����߂ɋL���ꂽ�L�^���B |

| �U | Iudex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit; nil inultum remanebit. |

�R���҂��ʍ��ɒ������Ɓ@ �B�ꂽ���ׂĂ������ɂ���A �ق���Ȃ��ł�����邱�Ƃ͂Ȃ��B |

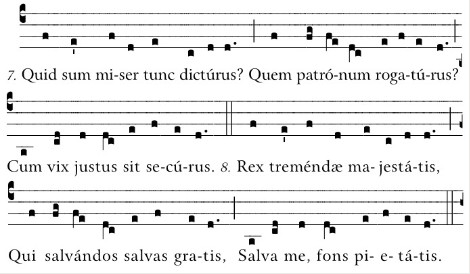

| �V | Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix iustus sit securus. |

����Ȃ킽���͂��̎��������������B �N�ɕٌ�𗊂߂悢�̂��B �������҂ł��C���x�܂�Ȃ��̂ɁB |

| �W | Rex tremendae maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salva me, fons pietatis. |

�������̑�Ȏ��A ���Ȃ��͋~����ׂ��҂��ł��~���ɂȂ�B �킽�����~���Ă��������A���Ȃ��͂������݂̐�B |

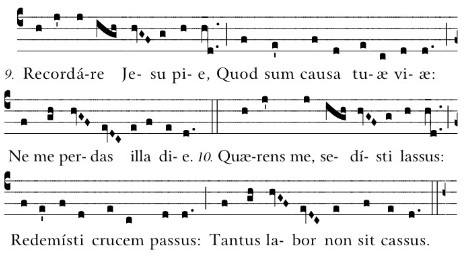

| �X | Recordare, Iesu pie, quod sum causa tuae viae, ne me perdas illa die. |

�v���N�����Ă��������A�������ݐ[���C�G�X�B �����̓��͂킪���߂ł��� ���̓��A�킽����łڂ��Ȃ��ł��������B |

| 10 | Quaerens me sedisti lassus, redemisti crucem passus; tantus labor non sit cassus. |

�킽���������ˋ��߁A���Ă�����ɂȂ�A �\���˂��Ă킽���������Ȃ�ꂽ�B ���̂悤�ȋ����ʂɂȂ�Ȃ��悤�ɁB |

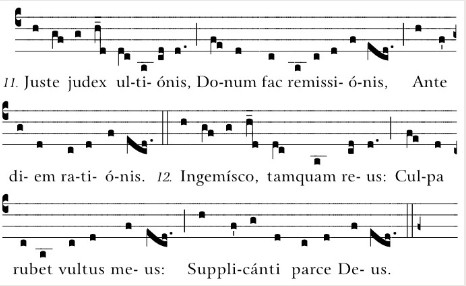

| 11 | Iuste iudex ultionis, donum fac remissionis ante diem rationis. |

�����������ق����B ��邵�̌b�݂����^�����������A ���̓�������O�ɁB |

| 12 | Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus; supplicanti parce, Deus. |

�킽���͍ߐl�̂悤�ɂ��߂��B �߂͂킽����p���点��B �_��A�肤�҂��ق��Ă��������B |

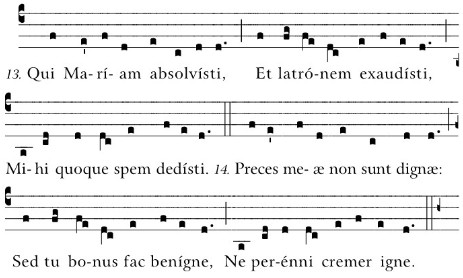

| 13 | Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti. |

�}�O�_�����P�j�}���A����邵�A �Ƃ��ɏ\���˂ɂ���ꂽ�Q�j�����̊肢�������ꂽ�B ����͂킽���Ɋ�]��^���܂����B |

| 14 | Preces meae non sunt dignae, sed tu, bonus, fac benigne, ne perenni cremer igne. |

�킽���̋F��͂ӂ��킵������܂���A �ł����Ȃ��͑P�����A����ȕ��ł��B �ł킽�����Ă��s���Ȃ��ł��������B |

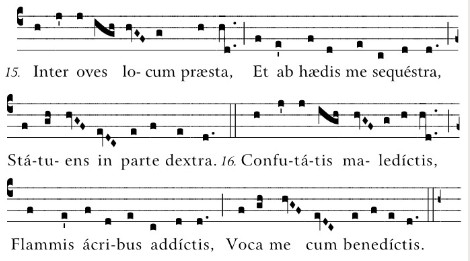

| 15 | Inter oves locum praesta et ab haedis me sequesta statuens in parte dextra. |

�r�̌Q�ɂ킽����u���A �R�r�̌Q���킽���𗣂��� ���Ȃ��̉E�ɗ������Ă��������B |

| 16 | Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, voca me cum benedictis. |

�R�������҂͔�掂���A �������ɐg���ς˂܂��B �킽�����j�����ꂽ�҂̒��ɏ����Ă��������B |

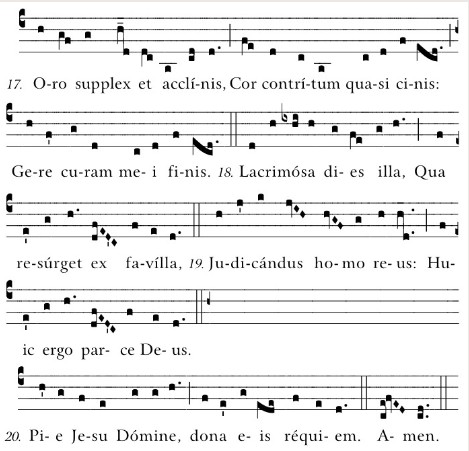

| 17 | Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis. |

�킽���͂Ђ��܂����A�Ђꕚ���Č�肢�܂��A �D�̂悤�ɕ��X�ɂȂ����S�ŁB �킽���̏I��̓�������肭�������B |

| 18 | Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla |

���̓����܂̓��A ����͊D�̒������݂�������A |

| 19 | iudicandus homo reus: huic ergo parce, Deus. |

�ߐl���ق�������B �_��A�ߐl������Ă��������B |

| 20 | Pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen. |

�������ݐ[����C�G�X��A ���҂Ɉ�����^���Ă��������B �A�[�����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �D��[�� | |

| Domine Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omunium fidelium defuntorum de poenis inferni, et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam: Quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. Vs. Hostias et preces tibi Dominelaudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. |

��C�G�X�E�L���X�g�A�h���̉���A �S���Ȃ������ׂĂ̐M�҂̍���n���̔��Ɛ[�������� ���~�����������B �����̍������q�̌�����~���A ��݂̌Y��Ɉ��݂��܂� �łɗ������ނ̂�����邵�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB �V�R�̊��萹�~�J�G�������Ȃ���ɂ����̍����܂��B �����ăA�u���n���ɖ��ꂽ���Ƃ����̎q���ɂ����ʂ������������B ����F ���A�^���̂����ɂ��ƋF������������܂��B �����̍�������Ă��������B �킽�������͍������̐l�X���L�O���Ă��܂��B ���A�����̍�������萶���ɂ��ڂ����������B �����ăA�u���n���ɖ��ꂽ���Ƃ� ���̎q���ɂ��ʂ����Ă��������B |

| �E���ӂ̎^���i�T���N�g�D�X�j | |

| Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. |

���Ȃ�A���Ȃ�A���Ȃ�_�A���ׂĂ����߂�_�Ȃ��B ��̉h���͓V�n�ɖ��B �V�ɂ͐_�Ƀz�U���i�B ��̖��ɂ��ė����邩���Ɏ^���B �V�ɂ͐_�Ƀz�U���i�B |

| �F���a�̎^���i�A�j���X��f�C�j | |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. |

���̍߂���菜���_�̎q�r�A�������݂��킽�������ɁB ���̍߂���菜���_�̎q�r�A�������݂��킽�������ɁB ���̍߂���菜���_�̎q�r�A���a���킽�������ɁB |

| ���e�L�X�g�����a�̎^�́i�A�j���X��f�C�j | |

| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. |

���̍߂���菜���_�̎q�r�A���������҂ɁB ���̍߂���菜���_�̎q�r�A���������҂ɁB ���̍߂���菜���_�̎q�r�A�i���̈��������҂ɁB |

| �V�e�L�X�g�G�q�̏� | |

| Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. Ps. De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam. Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. Ps. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. Ps. Si iniquitates observaveris, Domine: Domine, quis sustinebit? Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. Ps. Quia apud te propitiatio est, et timebimus te. Ant. Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. |

�����F �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�����ł�����B ���ҁF �[�����̒ꂩ��A���A���Ȃ����Ăт܂��B ���A���̐�������Ă��������B �����F �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�����ł�����B ���ҁF �����X���Ă��������A �킽���̂�邵���肤���ɁB �����F �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�����ł�����B ���ҁF ���A���Ȃ����߂����ׂĐS�ɗ��߂���Ȃ� ���A�N���ς����܂��傤�B �����F �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�����ł�����B ���ҁF �������A�͂��͂��Ȃ��̂��Ƃɂ��� �l�͂��Ȃ�����h���̂ł��B �����F �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�������B |

| ���e�L�X�g���q�̏� | |

| Lux aeterna luceat eis, Domine; Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. Vs. Requiem aeternam dona eis,Domine: et lux perpetua luceat eis. Cum Sanctis tuis in aeternum�F quia pius es. |

�i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������A���B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�������B ����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �����ĂƉi���̌��ł������Ƃ炵�Ă��������B ���Ȃ��̐��l�����Ƃ��܂ł��B �Ȃ��Ȃ炠�Ȃ��͂������ݐ[�������B |

| ���e�L�X�g���킽�������~�����������i���x������j | |

| Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda: Quando caeli movendi sunt et terra: Dum veneris iudicare saeculum per ignem. Vs. Tremens factus sum ego, et timeo: Dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando caeli movendi sunt et terra: Vs. Dies illa, dies irae calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Dum veneris iudicare saeculum per ignem. Vs. Requiem aeternam dona eis,Domine: et lux perpetua luceat eis. Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremendae: Quando caeli movendi sunt et terra: Dum veneris iudicare saeculum per ignem. Libera me, Domine. |

���A�킽�������~�����������A���낵�����̉i���̎�����B ���̎��A�V�ƒn�̐k�������A �L���X�g�͉Ő����ق����ߗ�����B ����F �킽���͋��ꂨ�̂̂��A �R���̂��߂ɂ�������{��̓��ɁB ���̎��A�V�ƒn�̐k�������A ����F ���̓������{��̓��A�Ђ��ƕs�K�̓��A �傫�ȒQ���̓��B �L���X�g���Ő����ق����ߗ�����B ����F ���A�i���̈��������҂ɗ^���Ă��������B �i���̌��Ŏ��҂��Ƃ炵�Ă��������B �킽�������~�����������A���A���낵�����̉i���̎�����B ���̎��A�V�ƒn�̐k�������A �L���X�g�͉Ő����ق����ߗ�����B |

| �V�e�L�X�g�������u�y���Ɂv�Ǝ���16�i������15�j | |

|

Ant. In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Ps. Coserva me, Deus, quoniam speravi in te. Dixit Domino:<<Dominus meus es tu, bonum mihi non est sine te.>> Ant. In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Ps. Dominus pars hereditatis meae et calicis mei. tu es qui detines sortem meam. Ant. In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Ps. Funes ceciderunt mihi in praeclaris; insuper et hereditas mea speciosa est mihi. Ant. In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Ps. Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum; insuper et in noctibus erudierunt me renes mei. Ant. In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. |

�����F �V�g�������y���Ɏ��҂��A �}���҂����������̓������o�}���܂��B ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B ���ҁF �_�����Ă��������B ���Ȃ�������ǂ���Ƃ���킽�����B ��ɐ\���܂��B�u���Ȃ��͂킽���̎�B ���Ȃ��̂ق��ɂ킽���̍K���͂���܂���B�v �����F �V�g�������y���Ɏ������A �}���҂��������҂̓������o�}���܂��B ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B ���ҁF ��͂킽���ɗ^����ꂽ���A �킽���̔t�B ��͂킽���̉^�����x������B �����F �V�g�������y���Ɏ��҂��A �}���҂��������҂̓������o�}���܂��B ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B ���ҁF �v���͗킵���n������ �킽���͋P�������k�Ƃ��܂����B �����F �V�g�������y���Ɏ��҂��A �}���҂����������̓������o�}���܂��B ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B ���ҁF �킽���͎���������܂��B ��͂킽���̎v�����܂��A �킽���̐S��邲�Ɨ@���Ă��������܂��B �����F �V�g�������y���Ɏ������A �}���҂��������҂̓������o�}���܂��B ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B |

| ���e�L�X�g���y�����i�C����p���f�B�X���j | |

| In paradisum deducant te Angeli: in tuo adventu suscipiant te Martyres, et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus Angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem. |

�V�g�炪���҂��y���ɓ����A �}���҂�͎��҂̓������o�}���A ���Ȃ�s�G���T�����ɓ����Ă��������B �V�g�̑�Q�����҂��}���A �����Ă͕n�����������U���ƂƂ��ɁA ���҂��i���̌e���邱�Ƃ��ł��܂��悤�ɁB |

| ���y�T�����\�� | ���ڎ� | �����ڎ� | ��ȉƕ���i�\ | �������i�\ | ����ҁF���{�ÎO�@ |

�킪�w�j |