| 音楽サロン表紙 | 総目次 | バロック目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

| エリアス・ゴットロープ・ハウスマンElias Gottlob Haußmann(1695-1774)によるバッハの肖像画(油彩画)である。彼のバッハ肖像画は2つあって、1746年と1748年制作のものである。 左側の絵が前者1746年制作のもので、ライプツィヒ市歴史博物館所蔵されている(1913年~)。ハウスマンは市参事会付き画家だった。同市の重要人物の肖像を多く描いた。左の有名な絵は、バッハが1747年に「音楽学術協会」入会に際して、その前年の1746年に描かれた。 バッハが右手に持つのは、「6声の3重カノン」と推定されている。そうであれば1746年作曲の「14のカノンBWV1087」第13曲の初稿である。1747年に改稿「6声の3重カノンBWV1076」が作曲され、バッハは入会時にこれを協会に提出したのであった。 |

1748年制作 |

向かって右側のこの絵が1748年制作の肖像画である。バッハの死後、息子に受け継がれてライプツィヒを離れ、その後戦禍を逃れるために英国へ。1952年に米国の音楽学者ウィリアム・シャイデがオークションで手に入れた。2014年シャイデが死去し、遺言でライプツィヒのバッハ資料財団に譲られた(2015年~)。 |

| 原曲作曲者 |

原曲

|

J.S.バッハ編曲の作品名 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.3-9 RV230 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ニ長調 BWV972 チェンバロ、クラヴィコード |

| 〃 | 〃 | 鍵盤楽器独奏のための協奏曲ニ長調 BWV972a 上記編曲より古い |

| ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲ト長調 Op.7-8 RV299 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト長調 BWV973 |

|

アレッサンドロ・マルチェッロA.Marcelloイタリア(1669-1747) |

オーボエ協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ニ長調 BWV974 |

| ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) | ヴァイオリン協奏曲ト短調 Op.4-6 RV316 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト短調 BWV975 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲ホ長調 Op.3-12 RV265 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ハ長調 BWV976 |

|

不明 |

不明 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ハ長調 BWV977 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲ト長調 Op.3-3 RV31 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ヘ長調 BWV978 |

|

トレッリTorelliイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ロ短調 BWV979 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲変ロ長調Op.4-1 RV383a |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト長調 BWV980 |

| アレッサンドロ・マルチェッロA.Marcelloイタリア(1669-1747) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ハ短調 BWV981 |

|

ヨハン・エルンスト J.Ernstドイツ(1664-1715) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲変ロ短調BWV982 |

|

不明 |

不明 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト短調 BWV983 |

| ヨハン・エルンスト J.Ernstドイツ(1664-1715) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ハ長調 BWV984 |

| テレマンTelemannドイツ(1681-1767) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト短調 BWV985 |

|

不明 |

不明 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ト長調 BWV986 |

|

ヨハン・エルンスト J.Ernstドイツ(1664-1715) |

ヴァイオリン協奏曲 |

鍵盤楽器独奏のための協奏曲ニ短調 BWV987 |

|

ヨハン・エルンスト J.Ernstドイツ(1664-1715) |

ヴァイオリン協奏曲 |

オルガン独奏のための協奏曲ト長調 BWV592 |

| 〃 | 〃 | チェンバロ独奏のための協奏曲ト長調BWV592a |

| ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

2ヴァイオリン協奏曲イ短調 Op.3-8 RV522 |

オルガン独奏のための協奏曲イ短調 BWV593 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.7-11 RV208a |

オルガン独奏のための協奏曲ハ長調 BWV594 |

| ヨハン・エルンスト J.Ernstドイツ(1664-1715) |

ヴァイオリン協奏曲 |

オルガン独奏のための協奏曲ハ長調 BWV595 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

2ヴァイオリンとチェロ協奏曲ニ短調Op.3-11 RV565 |

オルガン独奏のための協奏曲ハ短調 BWV596 |

|

ヴィヴァルディVivaldiイタリア(1678-1741) |

4ヴァイオリンとチェロ協奏曲ロ短調Op.3-10 RV580 |

4台のチェンバロと管弦楽のための協奏曲イ短調BWV10651) |

|

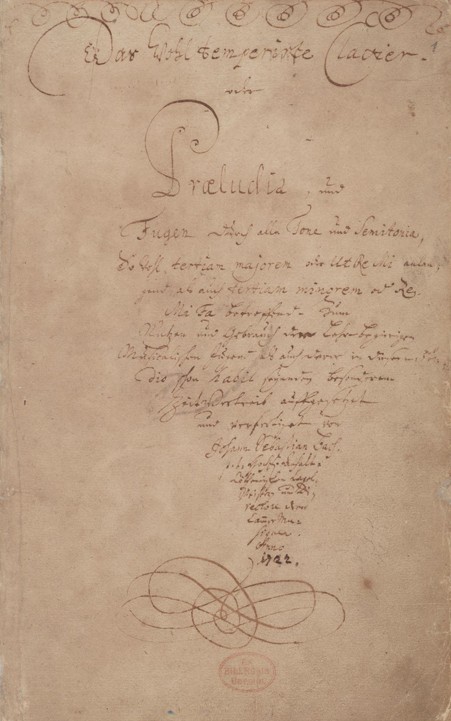

Das Wohltemperirte Clavier2). oder Praeludia, und Fugen durch alle Tone und Semitonia, So wohl tertiam majorem oder Ut Re Mi anlan- gend, als auch tertiam minorem oder Re Mi Fa betreffend. Zum Nutzen und Gebrauch der Lehr-begierigen Musicalischen Jugend, als auch derer in diesem stu- dio schon habil seyenden besonderem ZeitVertreib auffgesetzet und verfertiget von Johann Sebastian Bach. p. t: HochFürstlich Anhalt- Cöthenischen Capel- Meistern und Di- rectore derer CammerMu- siquen. Anno 1722. ↓↓ 「よく調律したクラヴィーア2)のための作品」 すなわち これらの前奏曲と フーガは、全音と半音を 長三度、すなわちドレミについても、 短三度、すなわち レミファについても、(各曲の調と)関係している。 熱心に楽を学ぶ若者の利益と用途のために、 またすでに熟達した方々にも 特別な喜びを与えるために ヨハン・セバスティアン・バッハによって 作曲された。 すなわち(バッハは)偉大なるケーテン侯国の 礼拝堂マイスターにして、 楽部監督の職務をもつ。 1722年 |

| 「平均律クラヴィーア曲集第1巻Das Wohltemperierte ClavierⅠ BWV846~829」 手稿譜タイトル・ページ ★ バッハはKlavierクラヴィーアドイツ語ではなく、Clavierクラヴィエフランス語と記している。 活字化と筆者の訳⇒ |

| バッハはヘンデルが1719年の5月か6月頃、ロンドンから故郷のハレに帰って来たといううわさを聞き、ヘンデルを訪ねるため駅馬車で30キロの道のりを行った。ハレに着いてみるとヘンデルは、ドレースデンに向けて出発したところであった。ヘンデルはこの頃、オペラ作曲家としてロンドンで大成功を収め、国際的名声を得ていた。 |

|

妻マリア・バルバラの死とアンナ・マグダレーナとの再婚 |

| 1720年5月から7月にかけて侯爵のお供で、カールスバートへ保養に行った。帰国して知るのだが、13年連れ添ったマリア・バルバラMaria

Barbara(1684-1720)が急死し、帰国の10日程前の7月7日にすでに埋葬されていたという。二人の間に7人の子をもうけ、その時4人の子供が残されていた。 1720年11月の秋、ハンブルクの聖ヤコブ教会のオルガニストのポストを考え、11月28日におもむいて試験演奏をしょうとするが、23日にレーオポルト侯の誕生日祝賀のためケーテンにいなくてはならなかったので、聖カタリーナ教会のオルガンを非公式ながら市の有力者たちを前に2時間余りも演奏してわかせ、聖ヤコブ教会のオルガニスト就任を乞われたがなぜか断っている。 1721年9月25日の洗礼式(ケーテンのカルヴァン派の聖ヤコブ教会で)が行われたが、その記録に代父・代母5人の中に楽長バッハと女性歌手アンナ・マグダレーナ・ヴィルケの名がある。このアンナ・マグダレーナAnna-Magdalena(1701-1760)は、当時20歳でソプラノ歌手として宮廷に籍を置いたところであった。この洗礼式から2ヶ月少し経った11月3日、バッハとアンナ・マグダレーナの結婚式が行われた。ルター派教会での候が挙式を喜ばなかったのか、侯の命令で自宅で式が行われた(花嫁20歳、花婿36歳)。結婚後13人の子をもうけ、バッハの仕事の大いなる協力者(ソプラノ歌手としてや写譜の手伝いもこなした)となる。 |

|

二人の妻の性格 |

| アンナ・バルバラは1歳年上ということもあり、夫ヨハン・セバスティアンとはよき友人のような感じがあったと思える。バッハ一族に属していたし、バッハと同じく内向的で芯の強い性格であった。後妻となるマリア・マグダレーナの方はバッハ一族とは異なり、外向的で楽天的な性格であったといわれている。これらの性格は各々の子どもにも受け継がれている。 |

|

名を残す音楽家になった息子たち |

| 1歳年上のバルバラは7人、16歳年下のマグダレーナは13人の子をもうけたが、各々2人ずつが名のある音楽家になる。バルバラからヴィルヘルム・フリーデマン(1710-84)とカール・フィリップ・エマヌエル(1714-88)、マグダレーナからヨハン・クリストフ・フリードリヒ(1732-95)とヨハン・クリスチァン(1735-82)が秀でた音楽家となる。バッハは、「フリーデマンのためのクラヴィーア小曲集」と2冊の「アンナ・マグダレーナのクラヴィーア小曲集」といわれる楽譜帳を残しているが、教育家や家庭人としてのバッハの姿を示すものといえよう。前者は「インヴェンション(2声)」や「平均律クラヴィーア曲集第1巻」(一部)が含まれ、バッハの音楽教育者としての高さを示し、後者には「フランス組曲BWV812-817」や「パルティータBWV825-830」(一部)も含まれる。これらによって、バッハや子供たちのアンナ・マグダレーナに対するほほえましい夫婦愛と家族愛が伺える。 |

|

転職活動 |

| バッハが再婚した8日後に、彼が仕えるレオポルト侯も19歳の花嫁を得た。だが、バッハを失望させたのは、この侯妃が音楽に興味がなく、レオポルト侯までもが、音楽に熱意を無くしてしまった点であった。それ以前から教会音楽への関心のないケーテンからの脱出と転職を考えていたので、このことが拍車をかけた。 1722年6月にライプツィヒの聖トーマス教会のカントルのクーナウKuhnauドイツ(1660-1722)が亡くなったので、後任選びをしているのをバッハは知っていた。内定していたテレマンTelemannドイツ(1681-1767)が辞退したので、1722年末に応募する気持を固め、志願したのだった。テレマンとグラウプナーGraupnerドイツ(1683-1760)の続いての辞退後、バッハが紆余曲折の結果、クーナウの後任として正式に契約を交したのは1723年5月5日、就任式は6月1日であった。これがバッハにとっては最後の職務となった。聖トーマス教会のカントルは、トーマス教会付属のトーマス学校の教師と市の全教会の音楽監督という二重の職務である。たいへんな重責であった。 |

<ライプツィヒ時代(1723-50)>

1723年5月22日にバッハは、家族と家具を伴ってライプツィヒの聖トーマス教会敷地内の改装なった住居に移った。だが、ライプツィヒ市参事会による難航した後任選びの中で、言えることはバッハについて高い評価がなされていたわけではなかったということである。彼のオルガン奏者としての評価は高いが、総合的な職務カントル(音楽監督)としての能力について疑問視されていた。バッハがなぜケーテンの高い地位から、棒給が安くて問題の多い地味でストレスの多い任務を選んだかは不思議であり、興味深いことである。だが、ライプツィヒではかなりの副収入があったともいわれている。ライプツィヒ移住についてバッハ自身は、息子の教育のためだ、と言っている。つまり本格的なルター派の本拠地の学校で、学ばさせたかったためだと思われる。しかも父バッハが関係するトーマス教会付属トーマス学校では、息子たちは大いに優遇されたことだろう。

ケーテンでは妻マグダレーナも歌手として棒給を得ていたが、ライプツィヒでは単なる主婦となった。大都市での生活費の高さと子だくさんのバッハ家は、経済的には楽なものではなかった。加えて幾度も市当局や校長とのごたごたもあり、何度かライプツィヒを去ることも考えることもあった。なぜならカントルは複数の職務と複数の上司の支配下にあって、音楽以外にも雑務の多い地味な仕事であったのである。

| 聖トーマス教会内後部:13世紀創建-1702年=1985年生誕300年リニューアル | 聖トーマス教会内陣中央正面:J.S.バッハの墓所 |

|

|

ライプツィヒのカントルKantorは、合唱指揮者とか教師をも含む職務であった。しかも、トーマス教会付属トーマス学校は音楽学校ではない。現在のギムナジウムに当たる12歳から23歳に当たる大学に入る前の50人から60人ほどの教育機関であった。ルター派ラテン語学校で、基礎科目と古典語、宗教教育、そして音楽も教えられた。カントルの学校教師としての仕事は、まず上司としての校長が上におり、大きなストレスをもたらした。14条ある契約書の第1条には“高潔でつつましい生活態度を守りながら、生徒たちの範たるべくつとめ、校務に専念し、かつ、生徒たちに誠意ある授業を行うこと”とある。生徒たちの声楽と器楽のレッスンを行い、年に13週は生徒の生活の管理役を務めた。また、ライプツィヒ市の葬儀のために奉仕する生徒たちに付き添い、墓地までの道のりを歩かなければならなかった。ラテン語の授業も重要な任務であったが、ラテン語が不得手なバッハは自分で年棒を払って(なんと自分の全年棒の半額であった!)人に任せた。

カントルの市の音楽監督としての仕事は市参事会の権威の下にあり、ライプツィヒの主要教会の音楽を司るという仕事であった。聖トーマス教会はじめ聖ニコライ教会、聖マタイ教会、聖ペテロ教会の4つの教会の日曜と祝日の礼拝の奉仕のために、トーマス学校の生徒のボーイ・ソプラノによる聖歌隊が能力別に4つに分けて派遣された。最も優秀な第一聖歌隊はカンタータを演奏した。バッハは教会歴に従って、週に1曲というペースでカンタータを作曲し、演奏していった。これが最もたいへんで重要な仕事であった。だが、演奏には人数が足らず、その都度エキストラを調達する難問もあった。という具合に驚異的な多忙さであった。カンタータの作曲は1723年から28年位に集中することになる。日曜日と祝日の年間の数は60位でその数だけカンタータが必要だったのである。こうしてたいへんな激務がバッハの死まで続くのである。

1723年12月25日、「マニフィカト 変ホ長調BWV243a」をこの年に作曲し、初演した。

1733年7月27日、ドレースデンのザクセン選帝侯兼ポーランド王にキリエとグロリアからなるミサ曲(これが後に「ミサ曲ロ短調BWV232」となる! 1734-49年に完成される)を献呈し、ドレースデン宮廷作曲家の称号を願った。バッハはすでにケーテンとヴァイセンフェルスの宮廷楽長の肩書きを有していた。はるかにより大きなドレースデン宮廷は、より権威ある肩書きであった。3年待って、しかも再度1736年に請願してやっと達成された。

1737年、かってバッハの弟子であったシャイベ(1708-76)3)は、彼が編集していた雑誌“音楽家批判Der critische Musicus”(1737-40年刊行)の中で、バッハ批判を激しく行った。それはバッハの複雑な対位法による音楽は、旋律の流れも聞き取れないほど不自然である、というような内容であった。当時既に新しい音楽として対位法によらないモノディ様式がすでに現れており、たいへん興味ある論評である。モノディはつまり、主旋律に和音を付け、主旋律を浮き上がらせる書法で、バロックに終わりに現れ、バロックの終焉を告げるものでもあった。次代の古典派(1750-1820)の新しい様式への動きの一つとなる。

|

ヘンデルとの会見の二度目の失敗 |

| 1729年6月ヘンデルのイタリア旅行の途中ハレに寄った時、病気中だったバッハは長男フリーデマンをハレに遣わし、ヘンデルをライプツィヒに招いた。しかしヘンデルはこの招きを断ったため、二人の出会いはついに永久に実現しなかった。 バッハはヘンデルの作品を高く評価し、彼の「ブロッケス受難曲HWV48」やカンタータ「棄てられたアルミーダHWV105」、「コンチェルト・グロッソ ヘ短調」を自らの手で書き写したことが知られている。ヘンデルのオペラ「アルミーラHWV1」とバッハのカンタータのいくつかの楽章との間に見られる主題や動機の類似から、このオペラを知っていたことが推測される。 |

1741-46年に編曲・作曲し、バッハ自身が最後の作品にした、と考えてもよい力作がある。それはバッハ最晩年のモテット「神よ、私の罪をおゆるしくださいTilge, Höchster, meine Sünden BWV1083」(1741-46年作曲・編曲)である。この原曲はペルゴレージPergolesiイタリア(1710-36)作曲「スタバト・マーテルStabat Mater(悲しみの聖母)」(女声2声部、弦楽と通奏低音)である。バッハの楽譜を一見すれば、ただ写譜しているだけのように見える。とはいえ 第12曲と第13曲の順番を入れ替えたり、第2ヴァイオリンとヴィオラ部に加筆、声楽部のリズム、装飾音、アーティキュレーションなどにも手を加えた。

バッハはモテット「神よ、わたしの罪をおゆるしくださいTilge, Höchster, meine Sünden BWV1083」と、全く別の内容の歌詞テキスト旧訳聖書・詩編51(旧番号50)「ミゼレレ・メイいつくしみ深くわたしを顧み」のドイツ語訳(ルター訳)に替えた。しかし、大まかにはバッハ版とペルゴレージ版の音(楽譜)から見た大きな差違はなく、歌詞テキストが替えられた以外には見当たらないように一見みえる。このような作業をなぜしたかのかたいへん興味ある点である。といってもこれにはパズルのような作業や音と詩句の語の調整などたいへんな労苦が伴うものであった。最初から作曲した方がはるかに容易であったろう。このように大がかりに気合いを入れて他人による作品を過去に編曲作業をしたのが、ヴィヴァルディの10作品を含む編曲だった。これによってバッハに大きな実りをもたらした。今回の作業がバッハのやまぬ好奇心と研鑽心の現れとみなくてなんであろう。名作の写譜、写文、模写etc.は、限りない実りを生むことは知られている。加えていえばそうした向上心をもつバッハは、あと数年少しで終わりを告げる時期にいた。どんな思いがあったか分からないが、神に謙虚にゆるしを願う歌詞を選んだ。こんなことにも共感を覚える筆者である。そして当時としては高齢者に入るバッハが、20代半ばの若い作曲家ペルゴレージから何を得ようとしたのか、バッハから聞いてみたいものである。もう一つのキーワードはイタリアだったかもしれない。

[注]

3) ヨハン・アドルフ・シャイベJohan Adolf Scheibeドイツ(1708-1776)が、1737-40年に刊行した雑誌“音楽家を批判するDer critische Musicus”。ここではバッハを批判しているが、他の版ではバッハに高い評価を与えもしている。いずれにせよ見識眼のある批判であった。当時の音楽美学の重要な問題を扱い、注目を集めたシャイベの雑誌であった。

<バッハの死>

バッハは白内障の兆候を見せ始め、1749年5月頃にはもう楽譜を書く仕事が不可能になった。ライプツィヒ市当局は、6月8日にハラーJ.Harrerドイツ(1703-55)を呼び、次期カントルの試験演奏をさせている(バッハの死後、バッハの息子エマヌエル等をさしおいて、ハラーが選ばれた)。眼科医ティラーJ.Taylorイギリス(1703-73)がライプツィヒに来て評判を集めているのを聞いたバッハは、白内障の手術を1750年3月末日に受けた。一旦うまく行ったかに見えたが症状が再発し、1週間後に二度目の手術を受けたが結果は失敗となり、薬剤の副作用が致命的な結果をもたらした。以後、目の見えぬままに病床に伏す身となった。7月18日、不思議にも両眼が視力回復を示した。だが、数時間後に卒中が起こり、高熱に見舞われる。そして病魔と闘い、10日後の7月28日の夜に世を去る。

遺骸は3日後、聖ヨハネ教会の墓地に埋葬された。アンナ・マグダレーナはバッハより10年長く生きるが、晩年は貧困に陥り、子供たちからの援助のないままに生涯を閉じた。1894年、聖ヨハネ教会の墓地が発掘され、樫材の棺の初老の男性の骨が掘り出された。調査の結果、ハウスマンの描く肖像画(1748年)から知る骨格とほぼ一致することから、バッハのものと断定された。1950年にその体全体の遺骨は、聖トーマス教会内陣祭壇前の床下に移された。そして現在に至っている。

|

J.S.BACH/Matthäus-Passion BWV244/Edition Eulenburg No.953/Ernst Eulenburg

Ltd Printed in GermanyE.D.T.

Storia della musica a cura della societa italianadi musicologia/Torinoより第5巻Alberto

Basso /L'eta di Bach e Händel

The New GROVE Dictionary of Music and Musicians 20 vols/London より第1巻“J.S.Bach”の項

角倉一朗

監修/バッハ事典/音楽之友社

マルティン・ゲック(小林義武監修・鳴海史生訳)/ヨハン・セバスティアン・バッハ第1-3巻、別巻/東京書籍

ヴェルナー・フェーリクス(杉山好訳)/バッハ 生涯と作品/講談社学術文庫

2000-2025

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | バロック目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |