���^�[�̏@�����v�ƃ��^�[�h����

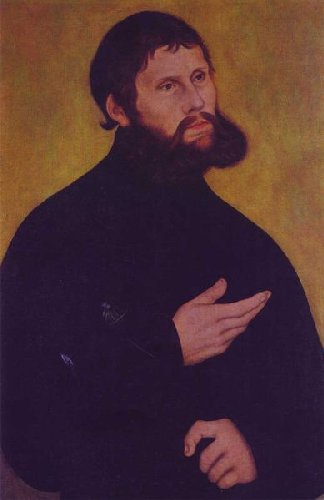

�@�}���e�B������^�[Martin Luther�h�C�c�i1483-1546�j

�����^�[�h���

�@

���^�[�h���� Evangelische Kirche�́A16���I��

���^�[Luther�h�C�c�i1483-1546�j�ɂ���ċN�����ꂽ�v���e�X�^���g���h�̒��S�I�ȃL���X�g���̋��h�ł���B���^�[�͌��J�g���b�N�̃A�E�O�X�e�B�k�X�C����̏C���m�i�ՂŁA���B�b�e���x���N��w�̐_�w�����ł��������B���^�[���n�n�҂ƂȂ������̃��^�[�h����

=������`�����͖k�h�C�c���S�ɁA�h�C�c�ꌗ�̍��X��k�������A���Ȃ킿�I�����_�A�f���}�[�N�A�X�E�F�[�f���A�m�[���E�F�C�ȂǂɍL����A���W���Ă������B

�@���^�[�h�Ƃ������g�̖���t�������̂ɁA���^�[���g�͔ᔻ�I�ł������Ƃ����B������

�A�E�N�X�u���N�M�����̕�����`�����A���邢�͒P��

������`����Evangelische Kirche�Ɩ��̂��Ă����B�����h�C�c�Ȃǂł͈�ʂ�

�G���@���Q���X�gEvangelist=������`�����ƌĂ�Ă���B18�`19���I�̐鋳�����ɂ���āA���^�[�h����͐��E�e�n�ɍL�����Ă������B�����đ��̃��^�[�h�n�̐V�������h�ݏo���Ă��������B���̃��^�[�h����̐M�Ґ��͌��݁A��8000���l�𐔂���Ƃ�����B

�@���݁A���^�[�h�ōs���鐹�`��=�~�T��

�i�傫�ȏj���⌎�ɂP�x���炢�j�A�_�w�I���߂͑傫���قȂ���̂́A���e���ꎮ���łȂ��_�������Α�@�e�B�J������c�ȑO�̃��[�}�E�J�g���b�N����̃~�T�ƌ`�ƍ\���͖w�Ǔ����ł���B����͓T�玮����i���҂̏���ɂ����Ă��A���^�[���J�g���b�N���番�h��������J�g���b�N����p���������𑽂̂��`���Ă��邩��ł���B

�@���^�[�h����̃L���X�g�������E�|�p��w��ɂ����炵���e������т���������B���ɉ��y�ƓN�w�̔��W�ɑ傫�ȗ͂ƂȂ����B�o���b�N���y��

�v���g���E�XPraetorius�i1571-1621�j�A

�V���b�cSchütz�i1585-1672�j�A

�u�N�X�e�t�[�fBuxtehude�i1637-1707�j�A

�o�b�nJ.S.Bach�i1685-1750�j�Ȃǂ̍�ȉƂ���������B�܂��A���^�[��`�N�w�҂�

�J���gKant�i1724-1804�j�A

�t�B�q�eFichte�i1762-1814�j�A

�w�[�Q��Hegel�i1770-1831�j�A

�L���P�S�[��Kierkegaard�i1813-55�j�炪����B�`���ɑ���ⓚ���f������A�܂��������^�[��`�ɑ��锽�_���s���A���������̎v�z��W�J�����R�ɂ��Ă���B

�@����ɁA���^�[�h�n���h����͒����Ȑ����w�҂�_�w�҂��y�o���Ă���B

�V�����@�C�c�@�[Schweitzer�i1875-1965�j�A

�u���g�}��Bultmann�i1884-1976�j�A

�A���g�n�E�XAlthaus�i1888-1966�j�A

�P�[�[�}��Käsemann�i1906-98�j��̐����w�ҁA

���b�`����Ritschl�i1822-89�j�A

�n���i�b�NHarnack�i1851-1930�j�A

�I�b�g�[Otto�i1869-1937�j�A

�e�B���qTillich�i1886-1965�j��̐_�w�ҁE�N�w�҂��L���ł���A�܂��d�v�Ȍ��т��c���Ă���B�����̐l���́A���h���z���čL���e���������^�������A�������̕]���͍����B

�����^�[���@�����v�ɂ��ā�

�@

�}���e�B������^�[Martin Luther�h�C�c�i1483-1546�j�́A�h�C�c

�\�\�����̃h�C�c�͐_�����[�}�鍑�\�\�����U�N�Z���n���̏����A�C�X���[�x���ɐ��܂�A�J�g���b�N�̗��e�̂��ƂŃJ�g���b�N����Ő�������B���̓������}���e�B�k�X�̏j���ŁA�}���e�B�k�X=

�}���e�B���̖����t����ꂽ�B���Ƃ͂��Ƃ��Ə���_�ŁA���n���X�̓}���X�t�F���g�̓��z�R�̒Y�B�v�ł���A��̖��̓}���K���[�^�ł������B���^�[�́A�}���X�t�F���g�ƃ}�N�f�u���N�A�A�C�[�i�n�ŏ����������������B1501�N17�ŃG���t���g��w�ɓ��w���A1502�N�Ɋw�m�A1505�N�ɏC�m���擾���Ă���B

�@���̌�͕��̈ӌ��ɂ��@�����w�Ԃ��肾�������A����

1505�N�̉��ɓˑR�A�w��������ċ��ȏ������蕥���ƁA�G���t���g�ɂ���J�g���b�N��

�A�E�O�X�e�B�k�X�C�����i���A�E�O�X�`�m�C����j�ɓ���A�F�l�╃�����������Ƃ����B��Ƀ��^�[�͂��̎��̂��Ƃ��A�F�l���}��������A���g�������ɂ݂܂���Ȃǐl�Ԃ̎��ɒ��ʂ��A�����̂͂��Ȃ��ɋC�Â������炾�A�Ɛ������c���Ă���B�C����ł͒����ɏC���҂Ƃ��Ă̖��߂ɗ���A���҂��Ă����悤�ȐS�̏[�������o�����Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ����B����ł�1506�N�̏H�ɏC���m�̐���𗧂āA

1507�N���i�������K���ꂽ�B

�@

1510�N11���A�h�C�c�̃A�E�O�X�e�B�k�X��̂V�̏C���@���\���ă��[�}��K�₵���B�ނɂ̓h�C�c�Ɣ�ׂă��[�}�̐��E�҂����܂�ɂ������I���Ɗ����A�傫�ȏՌ������Ƃ����B�C�^���A�l�ƃh�C�c�l�̋C���̈Ⴂ�͍������̗��҂��o���킷�Ƃ��Ȃ�̏Ռ���^�������悤�ł���B

1512�N��

���B�b�e���x���N��w���_�w���m�����擾���A����w��

�����w�����ƂȂ����B

�@

1517�N10��31���A���^�[�͓ˑR

�u95�����̒��v�����e����Ŕ��\���A�L���c�_�������N�������B����́A���[�}����

�i���@�e�B�J���j�̐��y�g���吹��

�i�T���E�s�G�g���j�̌��z��p���W�߂邽�߂�

�Ə����������ꂽ���Ƃ�ᔻ������̂ł������B

�܂�A���K�ɂ��߂̏�����f�����̂������A�킪���ł͒��w�Z�ˍ��Z�̋��ȏ���<�ƍߕ�>�Ɩ�Ă���B�Ə��͂�邵�̔�Ղ̌�Ɏi�Ղɂ���č������鏞���̂��ƂŁA�F���\�Ȏ��H�s�ׂ���������B���̎����K�̎��^�������ɂ������Ƃ����_�ł������B���ꂪ�@�����v�̔��[�ƌ_�@�ɂȂ�A

�u95�����̒��v���������Ƀ��e���ꂩ��h�C�c��ɖ|��ăh�C�c���ɍL�܂����B���B�b�e���x���N���͂��ߊe�n�̑�w�œ��_��J����A���̉^��������ɐi�߂�ӌ������������B������[�}���c���ł͋���R�₪�s���A1520�N�U��15���ɂ̓��^�[�̍l������钺�������\����A

1521�N�P���ɂ��Ƀ��[�}�E�J�g���b�N�����

�j��鍐���o���ꂽ�B

�@

1521�N�S���A���^�[�͍c��J�[���X����E�H�����X�̍���ɏ�������A������P��悤���߂�ꂽ���A�ނ͂�����拭�ɋ��ۂ����B�J�[���X�̓��^�[��鍑����Ǖ��������A�̎�̃U�N�Z���I���t���[�h���q���ی�ɂ܂�����B�t���[�h���b�q�̓��^�[�������A�A�C�[�i�n�̍x�O�̎R��ɂ��郔�@���g�u���N��ɂ����܂����B�����Ń��^�[�͒��슈���ɐ�O���A���������T�w�u���C�ꂩ��@�V�������T�M���V���ꂩ��h�C�c��ɖ|���B�܂�����

�u���^�[���v�́A���^�[�h������łȂ��W���h�C�c��̊m���ɂ��d�v�Ȗ������ʂ��������̂Ƃ���Ă���B���Ȃ݂ɍ����݂̓��^�[�h������A����

�u���^�[���v������ł͎g�p���Ă��Ȃ��B���݂̐����w�������猩��ΐ����w�I�ɖ��_����ŁA�����������̂Ȃ����Ƃł͂���B

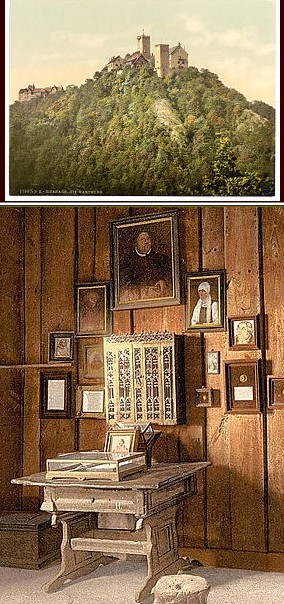

���F1522�N�t���J�[��w���N����u���^�[�v�@���B�b�e���x���N�G��ُ���

�E��F���@���g�u���N���]���@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���F����̃��^�[�̕���

�����^�[�h�̋��`�ɂ��ā�

�@���^�[�h����́A�M�ƃL���X�g���k�̐����ɂ����āA�����ɋL����Ă���_�̂��Ƃɐ�ΓI�Ȍ��Ђ������B

�~���͐l�Ԃ̍s���ɂ���Ăł͂Ȃ��A�_�̌b�݂ɂ���Ă̂ݓ�����Ƃ���B���ׂĂ̐l�Ԃ͌��߂̂��߂ɍߐl�ł����āA���̗͂ɑ�������Ă���B�������g�̗͂ł͎��R�ɂ͂Ȃ�Ȃ�

�B�_�ɂ���Ă̂��`�F�����Ƃ��Ă���B�`�F�͓��{���^�[�h����p�����ŁA���{�J�g���b�N����ł�

�`�����Ƃ������p���邪�A���̓�͈قȂ�Ӗ����e���܂�ł���\�\�B�����āA���^�[�h����͐M�Ƃ͐_�̕��Ղ̈���M���邱�Ƃł���A�M�݂̂��_�̋~���̓��������ɉ�����B��̓��ł���Ǝ咣����B

�@���^�[�h����͎�����g�������q�ד`�����A�����ɏ]���Đ���T�����s����M�k�̏W��h�ƒ�`�����\�\�u�A�E�N�X�u���N�M�����v�̑�W���\�\�B���������āA�������烋�^�[�h����̗�q�͐����𒆐S�Ƃ��Ă���A�J�g���b�N�̓`���I��

�����\�\���^�[�h�ł���T�Ƃ����\�\��

������

���`���̂Q�݂̂����^�[�h����͔F�߂�B�J�g���b�N�ł͔�Ղ͂V�Ƃ��Ă���B���`���̓J�g���b�N����̃~�T�̂��Ƃł��邪�A���ۃ��^�[�h�ł��~�T�Ƃ����ď̂��g���Ă���B���`��

�i�~�T�j�́A�����̃J�g���b�N�̃~�T�T�當���h�C�c��ɂ��Ė����ł͂Ȃ��A�傫�ȏj��

�i�Փ��j�⌎�Ɉ�x�͋��������悤�ɂ��Ă���B�J�g���b�N����Ŏg���Ă���

���e������r���āA���O�������ł��閯�������p���A�����Ȃ閱�߂Ƃ��ďd������Ă���B

�@�����j���ɍs����

��q�̍\���́A�J�g���b�N�̃~�T��

�m�J���n��

�m���Ƃ̓T���n�ɑ������Ă���B

�����̉��߂Ɋ�Â��������d������Ă���B��O�͊ȈՂ�

�R���[���i��ʐ��́j��ď�����B���^�[���g���L���ȃR���[��

�i�Ⴆ�u�_�͂킪�₮��v�Ȃǁj����Ȃ��A�v�������Ă���B���̑����͔ނ������ē����

�O���S���I������ҍ삵�����̂ł���B

2000-2025