| ���y�T�����\�� | ���ڎ� | �����ڎ� | ��ȉƕ���i�\ | �������i�\ | ����ҁF���{�ÎO�@ |

�킪�w�j |

���F�l�c�B�A���a���i697-1797�j

�����F�l�c�B�A���a���̒a����

�@���F�l�c�B�Avenezia�C�^���A���̓��e����ł�venetia�ŁA���F�l�e�Bveneti�l���Z�ލ��̈Ӗ��ƂȂ�B����veneti���e�����͕����`�A�P���`��venetus��<�C�F�̥���F�̥�F��>�������`�e����<�C�̖�>���Ӗ�����B�C�^���A�̓��k���̎푰���w���Ďg���Ă���B�悭�����悭�C�^���A�Ŏ��ɂ������F�l�c�B�A�[�mveneziano�C�^���A�����A��q�����܂�����<�C�̖�>=���F�l�c�B�A�l�̂����ł���B

�@���F�l�c�B�A���a���̌����͌Â��B�`���I�ɂ�421�N�R��25���F�Փ�<�_�̂�����>���������ꂽ�Ƃ���Ă���B������1500�N�O��452�N������U���I�����F�l�g�n���i�C�^���A�������j�ɏZ�ސl�X���A�ˑR�ɂ��̃A�h���A�C�̏��n���O�[�i�i���j�Ɉڂ�Z�ނ悤�ɂȂ����B����̓C�^���A�k���ɐN�����Ă����Q���}���n������t�����̖�����ړ��ɒǂ��A�A�N�C���C�A�P�j���͂��߂Ƃ���e�s�s����̔��������P���ٖ����̐N������g����邽�߂ł������B���x���J��Ԃ��ꂽ�N���ɂ���ė��n�����艓���������߂ĈڏZ���čs���A���ɊC�̒��̏��n���I�ꂽ�̂ł������B���̏��n�͏Z�ނɂ͕s�ւł��������A�P��������ɂ͗��_���������B�G�̑D��D���ɒǂ�����ł�����Ă��܂��̂ł���B���������r�U���c�鍑�ƍI�݂Ɍ��т��āA���������^����ꂽ�������g���`�F�b��Torcello����`���}���b�RMarocco�i���g���[���B�[�]�����F�l�c�B�A�j���`�����Ă������B���������r�U���c�鍑�̓��F�l�c�B�A�����������ƂȂ�A�������F�l�c�B�A�����ݏo�����ƂɂȂ�B

�@����697�N�ɏZ�����[�ɂ��������doge�h�[�W�F���I�o����A���F�l�c�B�A���a���������ƂȂ����B�������ĂX���I�̂͂��߂ɖ{�i�I�ȍ��y���݂��n�܂����B�v����Ƀ��F�l�c�B�A�l�͂��̏��n�ߗ��Čł߂Ă����̂ł���B�����ꂽ���j�Ɏc���y�؍H�@�ɂ���āA���c���ꂽ���̓����F�l�c�B�A�{���i�T���E�}���R�吹�������铇�j���ł��オ���Ă������̂ł���B�܂��������F�l�c�B�A���a���̒��S�ƂȂ铇�ƂȂ����B���F�l�c�B�A�͂��̖{���Ƒ召��150�̓��X����Ȃ鐅��s�s���`�����Ă���B

�@�X���I���߃t�����N���������F�l�c�B�A���x�z���ɒu�����Ƃ��ČR���A�g���`�F�b������`���}���b�R�ɔh�������B�g���`�F�b������}���b���̐l�X�́A����Č��{���̃��A���g�n��Ɉڂ�Z�B810�N�Ƀr�U���c�鍑�ƃt�����N�����Ƃ̊Ԃŏ���킳�ꂽ�B����ɂ̓��F�l�c�B�A�̓r�U���c�鍑�ɑ����A�t�����N�����Ƃ̌��Ռ������Ƃ������e�ł������B����ɂ��f�Փs�s�Ƃ��Ă̕z���u���ꂽ�̂ł������B���F�l�c�B�A�͎������ǂ�ǂ߂Ă����B840�N�ɂ͑��̑I�������������āA���F�l�c�B�A�Ǝ��̋c��W�����A����ꂽ�M���w��F�߂����a������ۂ����B�\�ʏ�̓r�U���c�鍑�ɑ����Ă������A���F�l�c�B�A�͊��S�Ȃ鎩�����ƂƂȂ��Ă����̂ł���B

�m���n

�P�j�@�A�N���C�AAquileia���A�C�^���A�̖k�����̃A�h���A�C�k���̏��n���L����C�ӂ̓s�s�ŁA���݂̃t���E���E���F�l�c�B�A�E�W�����AFriuli-Venezia Giulia�B�ɑ�����B���E�[�f�B�lUdine���ɂ������B��Q�̃��[�}�Ƃ������ABC181�N�Ƀ��[�}�̐A���s�s�ƂȂ�A�h�q�̂��ߑ����̃��[�}���m���ڒ����ė����B���̃��[�}�c�������ė��āA�푈��O�G�̐N���̖��ɔj�ꂽ�������Ȃǂ��Č����A�Ȍ�̊O�G�̋��Ђɔ������B�Q���I�ɂ��̃A�N���C�A�͍Ő������}����B�S���I�ɃL���X�g�������[�}�鍑�Ō��F����A���g�k������Ă�ꂽ�B�����A�O�G����Ĕp�ЂƂȂ�B11���I�ɍČ��A14���I�ɉ��z�A�����ɂ͑吹���ƂȂ������A���݂͈�Ղ��c��݂̂ł���B

| �E�[�f�B�lUdine �����㕔 |

|

���T����}���R����̌��݁�

�@���F�l�c�B�A�l�̐S�ɉi���Ɏc��o�������N����B����̓G�W�v�g�ɏo�����Ă����Q�l�����F�l�c�B�A���l���A�G�W�v�g���A���N�T���h���A�ɂ������̂��Ƃł������B�����̓��[�}���c�ɂ���Ĉً��k�Ƃ̖f�Ղ��ւ����Ă����B�������A�t�������Ƃ����Ȃ��̂������̃��F�l�c�B�A�l�������B���̎��T���Z���l���G�W�v�g�̃A���N�T���h���A�ɍU�ߊė����̂ł���B�I���ȂQ�l�̏��l�̓`�����X�����������j�ƥ���}���R�̈�̂��܂�A���N�T���h���A�̐�����C���@��K��A�C�X�������k�T���Z���l�̗��D������Ƃ������ڂŁA���}���R����[�i���������������j�����Ŕ�������ă��F�l�c�B�A�Ɏ����A�����i828�N�j�B���ݏo�����Ƃ�����������B

�@���̓�l�̓��F�l�c�B�A���l�����ǂ�ǂ����Ă����B��Q�̓�ցA�T���Z���l�̌R���̖ڂ��瓦��邽�߂ɁA���}���R�̈�̂�ؓ��̋l�܂����傫�Ȃ����̒�ɉB���č`�܂ʼn^�B�C�X�������k�͓ؓ����������A�H�ׂȂ����G������Ȃ�����ł������B�����đD�ɏ悹�ă��F�l�c�B�A�������B���̊ԁA��ςȋ�J���������B�����C�����̊댯�Ȏ������������A������}���R�̎��̂��ƁA��ՓI�ɓ�瓦�ꂽ�̂��Ƃ����Ă���B���F�l�c�B�A�ɂ��ǂ蒅�������́A�s���̑劽�}���҂��Ă����B���Ղ葛���ł������Ƃ����B���}���R�̈�̂́A���d�Ƀh�D�J�[���i�����j�{�a�̉��̋���ɔ[�߂�ꂽ�B���ꂪ���F�l�c�B�A���ے��������}���R�������a���ƂȂ����̂ł���B�Q�l�̃��F�l�c�B�A���l�̓A���u���Ə��Ǝ���͈�@�ł������ɂ�������炸�A���̂��Ƃ͖��ɋA����A������肩���F�l�c�B�A�̗��j�Ɏc��p�Y�ƂȂ��Ă��܂��B�������ă��F�l�c�B�A�l�̐S�̂��ǂ���ł���T����}���R������܂�A����Ȍピ�F�l�c�B�A�͔��W�Ɖh���̗��j������ł����̂ł���B

�@�������ă��F�l�c�B�A�͎��������ɂӂ��킵������I�Ȑ��l���̂ł������B�Ƃ����̂����}���R�����̒n���ɐ鋳�ɖK��A���̒n���A�N�B���C�A�P�j�ɍŏ��̋���ł������g�k�����Q�j��n�������Ɠ`�����Ă����̂ł���B���̂������}���R�́A�A�h���A�C�k�����݂ōL���h������Ă������l�ł��������A���}���R�̈�[�������炳���܂ł͊C�̖��̎�쐹�l�T����j�R���R�j�i�j�R���E�X=���e����j�⃔�F�l�c�B�A�̎�쐹�l�T����e�I�h�[���C�^���A���i�e�I�h�[��=���e����j���e���܂�Ă����B�����A828�N���T����}���R�����̒a���́A����I�Ȃł����ƂȂ����B�܂�A�T����e�I�h�[���̓M���V���l�ł���A�ނ�M�邱�Ƃ̓��F�l�c�B�A�̓����[�}�鍑�A�����������ƂɂȂ�B����Ɉ����������}���R�͎��������̒n���̍ŏ��̋���A�A�N�B���C�A���g�k�����Q�j���n�����Ƃ���Ă����B���̐��l�̈�[�āA���F�l�c�B�A�͐����㓌���[�}�鍑����J�������Ƃ����߂��ꂽ�̂ł������B�܂�����I�ɂ����[�}��J�g���b�N����ɑ����郔�F�l�c�B�A���A�������縷�����̋���͂�����Ɨ����邱�Ƃ����Ӗ������̂ł������B���̑��p���e�`�p�c�B�I�͂��̋@��傢�ɗ��p�����̂ł��낤�B

�@���}���R�ւ̐��h�́A���܂����O�ɍ��Â����B���̐��l���q�����肼���邱�Ƃ��Ȃ��A���L���X�g���̌��_�ɔ���V���E�}���R�ɂ�镟�����̋L�q�Ɛ��}���R�̑��݂͂��ׂĂ������ے��I�ȑ��݂ƂȂ�B�����ċ��͂Ƀ��F�l�c�B�A�����̈����S���ە�������̂ƂȂ��Ă����B����Ӗ��ł͕ێ�I�œ`����`�҂ł����郔�F�l�c�B�A�l�́A�I�݂ɉߋ��̏K���Ȃǂ�ۂ��Ƃ��ł����B�������Đ��}���R�̋��ӂƂ���鎂�q�����F�l�c�B�A���a���̏ے��ɂȂ�A�����ɕЋr�����������̂��鎂�q�̑��̓��F�l�c�B�A�̍����ɂȂ�B���̍��͐��}���R�̈�[��[�߂��T����}���R����͑��̎�����A�܂莄�p����ł������i1807�N�Ƀ��F�l�c�B�A��i�������u�����B���݂��T����}���R�吹���ƌĂԁj�B�܂���̎s���̌���̖�ڂ��ʂ����A���������̉����A���ƓI�Z�����j�[���s����W�����s��ꂽ�B

�@�T����}���R����݂͂��̎���艽���I�ɂ��킽���Ď������������� �A���݂̎p�ɂȂ��Ă����B���ׂĂ̍��ƓI�Z�����j�[�͂��̋���ōs���A�킢���I���Ƃ��̐험�i�����̋���������Ă����B�Ђɂ����x���������A���̓s�x�C������z���s��ꂽ�B

�@�ŏ��Ɍ��Ă�ꂽ�T����}���R����́A�G���T�����̐����拳����܂˂��Ƃ����Ă���B��X�I�ȉ��z��1060�N-63�N���A���R���^���[�j���s�����B���̗��R�͎��̂悤�ł���B���̍��A���F�l�c�B�A��i���̑I�o�ɓ������ċ��c�Ɛ_�����[�}�c�邪�Η����A�R�����N�������B�������A���F�l�c�B�A�͗����̌��͂ɂ��R�����B�S�g�Ƃ��ǂ�������̌��͂ɂ��ˑ����Ȃ����ƂƋ����ڎw�����Ƃ���Ă���B

�@���̐V���ȋ���̕��ʍ\���́A�c���̒������������M���V���\���`�̌`��������B����͂U���I�����X�e�B�j�A�k�X�c�����n�������A�R���X�^���e�B�m�[�v���̐��g�k�����͂��đ���ꂽ�r�U���c�i�r�U���e�B���j�l���ł������B�r�U���c�l���ɕ킢�A�����̓V��͓V�n�n���A�L���X�g�̐��U��}���R�̐��U��`�������U�C�N�ł������B�O���͎��f�ȃ����K����ł��������A���a�����h����ɂ�ăT����}���R�L��⋳��̑O�ʂ������������A�������L���ɂȂ��Ă������B��������11���I����15���I�ɂ����ă��F�l�c�B�A�́A�Ő������}���Ă����B���̒��_����l���\���R�i1202-04�j�ł������B�R���X�^���e�B�m�[�v������̐��X���험�i�ŃT����}���R����͏����邱�ƂɂȂ�B

�@�����A�T����}���R����͎i�������߂�i��������=�吹���ł͂Ȃ��A�����܂ł����̎��ݗ�q���ł������B�i�����吹���͓��̂͂���ɂ��������D�����ɐ��y�g���吹���Ƃ��Đݒu����Ă����B����Ɋ��锜��Ȋ�i�����a�����Ǘ����A����̌��͂����Ɏ��R�ł������B���݂Ɍ��݁A1807�N���T����}���R����̓J�e�h����=�T����}���R�吹���ƂȂ��Ă���B

| �J�i���b�gCanaletto�i1697-1768�j1730�N�����u�T��:�}���R����ƍL���v �@�X���I��茚�݂��n�܂����T����}���R����B11���I����z�13���I���U�C�N�B���̉E�����{�a |

|

�m���n

�Q�j�@�S���I�ɃL���X�g�������[�}�鍑�Ō��F����A���g�k����A�N���C�A�Ɍ��Ă�ꂽ�B�����A�O�G����Ĕp�ЂƂȂ�B11���I�ɍČ��A14���I�ɉ��z�A�����ɂ͑吹���ƂȂ������A�I�X�}�����X���^���A���t���b�g�U�i�݈�1444-46�1452-81�j�ɂ���ĉ�A���X�N�����Ă�ꂽ�B���݂͈�Ղ��c��B���̈����́A���[�}�鍑�ő�̑吹�����̃��U�C�N��ł���B

�R�j�@�j�R��Nicola�C�^���A��=�j�R���E�XNicolaus���e����=�j�R���I�XNikolaos�M���V�����ic270-343�j�́A���A�W�A�쐼�����L�A�̃p�^���Ő��܂ꂽ�B�~���̎i���ƂȂ�A325�N�ɊJ���ꂽ��P��j�J�C�A�i�j�P�A�j����c�ɏo�Ȃ��A�l��������P�s���Ղ������`�����Ă���B��C�^���A�̓s�s�o�[���̃T���E�j�R�������ɂQ�l�̃��F�l�c�B�A���l���G�W�v�g�A�A���L�T���h���A�̏C���@���玝���A�������j�R���E�X�̈�[���܂��Ă���B�j�R���E�X�́A<�T���^�N���[�X�̌��c�ƂȂ������l�ł���B

���܂䂢�T����}���R������p�[����h�[���I��

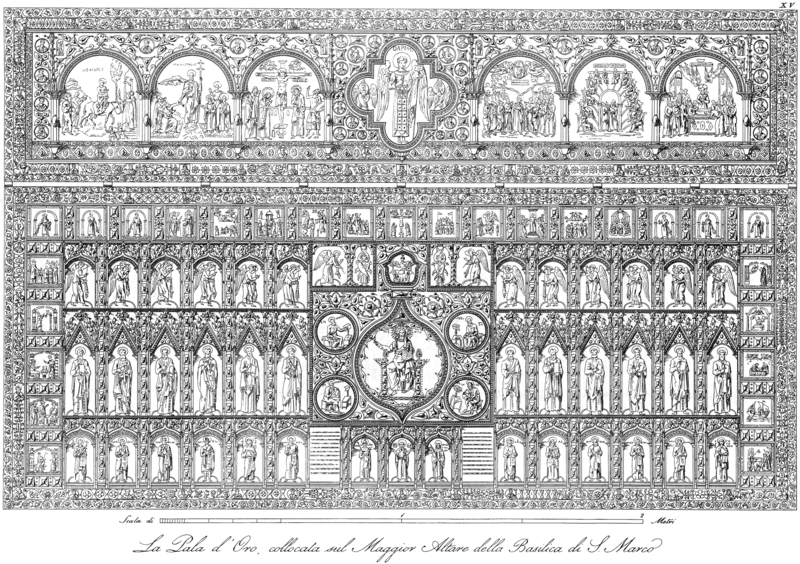

�@�T����}���R�������łЂƂ���傫�ȓ����������Ă���̂́A��Ւd�i���̉��ɃT����}���R�̈�̂��[�߂��Ă���j�������̌�w<�p�[����h�[�� pala d'oro�C�^���A��>�ł���B�Ւd��<���̌�w>�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�B���̍Ւd�̌�w�͍��⎞��ɂ���ĈقȂ邪�A�����o���b�N�ł̓X�y�N�^���ȑ������{�������̂������B�T����}���R����̂́A���\�̃��o�[�V�u���ɂȂ��Ă��ĕ\���ɕʂ̑����������Ă���B�ʏ�͖ؐ��p�l���ő���ꂽ�������f�ȕ����̐��l�����������ꂽ�ʂ���O�ɂ͌������Ă���B�����Ő�������̂͂��̗��̕����ł���B�蓮�̉�]���̂悤�ɂȂ��Ă��āA���ʂȏj���ɔN�ɂQ�x�قǕ\���ɉă~�T�T��Q���҂̐M�k���ڂɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���Ă���B

�@��Ǝ���Ă��ɂ�镂��������p�[����h�[���́A�����̂R���̂Q���̕����ɂ͍Ō�̐R���ɍėՂ���L���X�g�𒆐S�ɏ����l������ł���B���ł��d�v�Ȃ̂́A�L���X�g���͂ނ悤�ɐ������L���Ă��鐹�}���R���܂ނS�l�̕����j�Ƃ̎p�ł���B

�@�S�̂�250�ɋ��ꂽ�ʂɑ����̐��l���͂Ȃǂ��}���ō\������Ă���B�R�i�K���o�Č��݂̂悤�Ȍ`�ɂȂ����\�\1102-1345�N�ɐ����B

�@

| ��P�i�K�F1102-05�N |

�@���F�l�c�B�A���a�����I���f���b�t�H��t�@���G��Falieri�i�݈�1102-18�j���A�R���X�^���e�B�m�[�v���̒����t�ɒ������ĉ����̂R���̂Q�点���i1102-05�N�j�B���}���R�̐��U�A�㕔�ɂU�l�̏��ՂƋ�����Ȃǂ��ނɂ��Ă���B12���I�܂ł��������Z�p�́A�����[���b�p��������[�}�鍑=�r�U���c�鍑���D���Ă����B�S�̂Ɉ͂ނ悤�ɏ����Ȋe���l��\�ۂ��邵�邵��̏ё��Ȃǂ����S�ɍ���Ă���B����̓C�������瓌���[�}�鍑�i�r�U���c�鍑�j�ɓ`�����A���F�l�c�B�A���a���ɂ����Đ����[���b�p�ɍL�����Ă������B�]�k�ł��邪�K���X�⋾�������[�}�鍑���琼���[���b�p�֓`����ꂽ�B�������ă��F�l�c�B�A��K���X�̐���Z�p�́A�������F���T�C���{�a�E���̑��L�̋��ɂ���������邱�ƂɂȂ�B

| ��Q�i�K�F1204�N |

�@1204�N����S��\���R�ɂ��R���X�^���e�B�m�[�v������̐험�i�ŏ㕔�������g�債�A�������{���ꂽ�B�����㕔�����~�J�G���̑���������ꂽ�B���ƓI�j��s���̗l�q���f����B

| ��R�i�K�F1343-45�N |

�@1343-45�N�ɑ��_���h���ɖ��ɂ��A���F�l�c�B�A�̂Q�l�̋��H�E�l�ɂ���ď㕔�Ɖ��������Ɏ肪������ꂽ�B����͏㕔�����}�l�X�N�l���A�[�`�Ɖ������S�V�b�N�l���A�[�`�̍H�ƁA80���̋�̔ɋ���\��A�����^��526�A�K�[�l�b�g330�A�G�������h320�A�T�t�@�C�A250�ƃ��r�[�e90�A�g�p�[�Y�S�A�����J���I�Q�A���r�[�A�A���V�X�g�����{���ꂽ�B���v1927�̕�����g���Ă���B

�@15���I�ɂȂ��Č��ݒʏ�������Ă���ؐ��̃p�l���ōH���ꂽ�ʂ��쐬���ꂽ�B���ʂ̓��ȊO�͂������p���Ă����B���ʂ̑�j���ɉ����̌�w�p�[����h�[�����������F�l�c�B�A�s���̋����́A�z���ɓ�Ȃ��B

| �S�̐}��=1�40��3�45�� |

|

| ��������=�����R���̂Q�̒������@�S�̂̓K���X�ŕی삳��Ă���̂ŁA�E��蒆�������������˂��Ă���=�M�ҎB�e |

| �J�i���b�g�i1697-1768�j�� �u��^�͂���T����}���R����i���j�Ƒ��{�a�i�����j��]�ށv |

|

�����F�l�c�B�A���a���̏I����

�@���F�l�c�B�A���a���́A���l�T���X���ɃC�^���A�{�y�E���������ɂ��x�z�n���g�債���B�����A�����J�嗤������A�吼�m���݂̃X�y�C����|���g�K�����A���n��鍑���z�����ɏ]���A���̓I�Ɍ�������߂Ă������B15���I�ɂ��I�X�}���鍑�̐i�o�ɂ��A���F�l�c�B�A�̊C�O�̓y���������D���Ă����A���͂ɂ������肪�����Ă����B1797�N���i�|���I����{�i�p���g����������A���F�l�c�B�A���a����1797�N�����������B���̌�I�[�X�g���A�Ɋ������ꂽ�i1798�N�j�B1805�N�i�|���I���x�z���̃C�^���A�����ɋA�����A1815�N�ɂ��I�[�X�g���A�̎x�z���ɒu���ꂽ�B1866�N�ɂ��C�^���A�������ғ����A���݂Ɏ���B1987�N�A���F�l�c�B�A�Ƃ��̂܂��̊����A���E��Y�ɓo�^���ꂽ�B

2005-2025

| ���y�T�����\�� | ���ڎ� | �����ڎ� | ��ȉƕ���i�\ | �������i�\ | ����ҁF���{�ÎO�@ |

�킪�w�j |

�@