| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 古代目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

東ローマ帝国=ビザンツ帝国①初期(330-610)

<東ローマ帝国の始まり >

東ローマ帝国(330-1453)は、コンスタンティヌス大帝Constantinus I Magnus(274-337、在位324-337)の名を取った首都コンスタンティノポリス開都(330年5月11日)に始まる。東ローマ帝国が存在したのは、正式には395年東ローマ帝国初代皇帝アルカディウスから1453年までの時代のことである。つまりオスマン帝国のスルタン・メフメトⅡの攻撃に敗れ(1453年5月29日)、トルコ領となるまで1000余年続いた帝国を東ローマ帝国と言う。

首都コンスタンティノポリスは、ビザンティオンByzantionギリシャ語=ビザンティウムByzantiumラテン語と呼ばれていた。しかし、コンスタンティヌス皇帝の死後、彼の名に因んでコンスタンティノポリスconstantinopolisラテン語=コンスタンティノープル英語となった。――現在はイスタンブルIstanbulトルコ語――

|

|

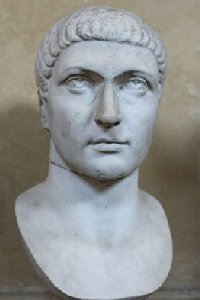

| 「コンスタンティヌス大帝」 4世紀古代ローマ彫刻=大理石 |

「教皇シルヴェスターから帝位を受ける コンスタンティヌス大帝」 |

|

|

| BC4世紀制作のギリシャのブロンズ彫刻「4頭の馬」は金箔が施されていたと思われる。コンスタンティノポリス古代競技場に飾られていたが、13世紀第4回十字軍が持ち帰った。この絵はカナレット(1697-1768)の制作。この絵によって18世紀にはまだサン・マルコ教会にではなく、ドゥカーれ宮殿前に設置されていたことが分かる。730年にカナレットが描いこのた絵によって、サン・マルコ教会内にまだ設置されていないことが分かる。 | 現在、サン・マルコ教会のファッサード会場部中央にレプリカが設置されている。下の4頭がオリジナルでサン・マルコ教会内部2階に陳列されている。ナポレオンが一時戦利品としてパリへ持っていったが、後に返還された。複雑な経緯をもつ。 |

| 東ローマ帝国の序幕 |

| コンスタンティヌスⅠ大帝 Constantinus I Magnus(274-337) コンスタンスティヌス朝第1代皇帝・在位(324-337) |

コンスタンティヌスⅠは帝国を再統一し、専制君主制を発展させた。このことから大帝Magnusとも呼ばれる。キリスト教を公認し、自ら洗礼を受けた。ディオクレティアヌス時代の副帝コンスタンティウスの子として生まれ、312年ディオクレティアヌス引退後の内乱を収拾して、324年に帝国を再統一した。330年には帝国東方の交易都市であるギリシャの植民都市ビザンティオン(後のコンスタンティノポリス、現イスタンブル)に遷都した。コンスタンティヌスは官僚制を整備し、属州における軍事指揮権と行政権を完全に分離する。ソリドゥス金貨(ローマ帝国・ビザンツ帝国で鋳造された金貨。戦士の語源となる)を発行して通貨を安定させ、コロヌス(農地に属する小作人)の移動を禁止、身分を固定化することで経済と社会の安定化を図る。しかし、これは負の面も強く、後世の封建制の始まりとも言える。皇帝の権威を高めるためにキリスト教と結びつき華麗な式典を行い、一方、農村では重税に喘ぐ農民たちの姿もあったのは真実でもある。 キリスト教政策では、ネロ皇帝以来のキリスト教の禁止と迫害(約250年間)されていたキリスト教に、信教の自由を与え公認した。ミラノ勅令による彼のキリスト教を公認は、キリスト教がローマ帝国内の地域へ伝播する好機となる。だが、教会内政や教義問題に皇帝介入の可能性を残すことにはなる。 312年初めの頃、コンスタンティヌスⅠは軍勢とアルプスを越え、マクセンティウスを襲撃した。トリノとヴェローナで戦い、イタリア北部を征服する。そしてローマに向かい、ミルヴィウス橋の戦いでマクセンティウスを破った。これは西ローマ帝国全体の支配者を意味し、軍事力を強化し、テトラルキアにおける他の皇帝たちに対して優位になっていく。 313年ミラノでリキニウス帝(異母妹フラヴィア・ユリア・コンスタンティアーナをリキニウスと結婚させ、同盟を固めていた)と会談し、2人の皇帝連名でミラノ勅令を発した。これは帝国内で全ての宗教(キリスト教だけでなく他の宗教も含む)に対して、信教の自由を公認したことを意味する。この会談中にリキニウスに敵対するマクシミヌス・ダイア帝が、ボスポラス海峡を渡りリキニウス帝の領土に侵攻したとの知らせが入る。会談は打ち切り、戦地に向かったリキニウスは、マクシミヌス・ダイアを破った。こうしてローマ帝国東側の完全な支配を取り戻す。この後、コンスタンティヌスⅠとリキニウスの関係は悪化し、314年あるいは316年に争いが起こり、コンスタンティヌスが勝利した。 317年のマルディアの戦いで両者は再び衝突し、その結果、コンスタンティヌスの息子クリスプスおよびコンスタンティヌスⅡとリキニウスの息子リキニアヌスを副帝に据えることで、両者は合意した。 320年、リキニウス帝は全宗教を公認したミラノ勅令を破り、キリスト教徒に迫害を加えた。これがやがて西方のコンスタンティヌス帝との対決につながって、内戦となる。その内戦は324年に頂点を迎えるが、コンスタンティスの勝利となり、全ローマ帝国で唯一の皇帝となる。 |

| コンスタンティウスⅡ ConstantiusⅡ(317-361) コンスタンスティヌス朝第2代皇帝・在位(337-361) |

コンスタンティウスⅡは当初は帝国を3分割して東方を担当したが、353年に単独の統治者になった。キリスト教に寛大であったものの、生来の猜疑心から粛清をよく行なった。リリクムでコンスタンティヌスⅠと二度目の妻ファウスタ(マクシミアヌス帝の娘)との間の3兄弟の次男として生まれた。宦官が取り仕切る宮廷内で他の兄弟と共に育ち、324年に副帝の称号を与えられた。 337年に死去した父親コンスタンティヌスⅠの葬儀はコンスタンティノポリスで行われ、駐在地の距離から彼一人が参加した。葬儀後すぐコンスタンティノポリスにいる親族は従兄弟のガルス、ユリアヌスだけを残して他の王族は整理された。この後、3人の息子は会談を行い、帝国を3分割してそれぞれが即位した。コンスタンティウスⅡは東方を担当してペルシャの攻撃に対処した。 340年、コンスタンティウスⅡの兄で長男コンスタンティヌスⅡは死に、三男コンスタンスⅠも将軍マグネンティウス(303-353)の反乱で殺された。コンスタンティウスⅡはガルスを軟禁状態から解放し、副帝に指名する。自らはマグネンティウス討伐に向かう。ドナウ川畔のムルサでの会戦でマグネンティウスは敗走し、イタリアへ逃げ帰った。その間、コンスタンティウスⅡは、スペインと北アフリカを占領した。マグネンティウスは自殺し、コンスタンティウスⅡは帝国を再統一した。 354年、コンスタンティウスⅡはガルスに謀反の嫌疑をかけ処刑し、355年にユリアヌスを副帝に任命してガリアへ派遣した。帝国東方でペルシャ軍が進攻してくると、ユリアヌスに兵の供出を要求する。これに対しユリアヌス配下の兵たちは抵抗し、そればかりかユリアヌスを皇帝に推挙する。これに対してコンスタンティウスⅡは、ペルシャと和睦してアンティオキアを発ち、ユリアヌス討伐に向かうが途中の361年に病死する。後継者としてユリアヌスを指名したという。 |

| フラヴィウス・クラウディウス・ユリアヌスFlavius Claudius Iulianus(331-363)、 コンスタンスティヌス朝第3代皇帝・在位(361-363) |

ユリアヌスはコンスタンティヌスⅠの異母弟コンスタンティウスⅡとバシリナの間に生まれた。337年、皇族数削減のため家族全員が殺された。おそらくコンスタンティウスⅡによる政策であるとされている。兄ガッルスとユリアヌスは幼少のため見逃され、軟禁された状態で養育された。 カッパドキアでの軟禁生活では聖書に親しみ、ギリシャ・ローマの古典や神話にも手を染める。ニコメディアへ移され、新プラトン主義哲学を学ぶ。彼は次第にキリスト教の優越性とキリスト教擁護に疑問ももつようになっていく。そのため<背教者ユリアヌス>という彼について表す語も残っている。ユダヤ教のためにエル 354年、東方の副帝となった兄ガッルスはコンスタンティウスⅡによって処刑された。このため翌年、皇帝の血縁者で唯一生き残ったユリアヌスが留学先のアテナイから呼び戻され、ガリア担当の副帝に任命された。ユリアヌスは圧倒的に不利な状況にありながらも、アルゲントラトゥム(現ストラスブール)で3倍の軍勢に圧勝するなど、目覚ましい戦果を挙げてゲルマン人の撃退に成功する。統治においても減税による経済活動の活性化、公正な徴税を実現した。行政官の不正取り締まりなどによって、ガリア住民からも高い評価を得た。副帝になるまで軍事・政治のどちらの経験も全く無かったのにである。 ユリアヌスは猜疑心の強いコンスタンティウスⅡからは謀反の疑いの目で見られるようになり、配下の軍団約半数の精鋭を正帝の下に転属させるよう求められた。だが、配下の軍団兵はこれを拒否した。360年、軍団兵はユリアヌスを正帝と立てようとした。ユリアヌス自身は撤回を求めたが、コンスタンティウスⅡによって反乱と見なされ、板挟みの状態に陥いる。だが挙兵を決意し、これに呼応してライン川流域の軍団兵と共に帝国最強のドナウ川流域の軍団兵も、ユリアヌス側に投降した。両者の戦いは不可避と思われたが、コンスタンティウスⅡが急死したため、遺言に従い翌年361年にそのまま単独の皇帝ユリアヌスとなる。皇帝就任後は、財政再建など帝国を立て直す諸改革を続けた。ただその行動は性急で、熟慮に欠けるものであった。 362年から翌年にかけてユリアヌスは、帝国東方の安定のためササン朝ペルシャへの大規模な遠征の準備として、アンティオキアに滞在した。この時期に長期間による干ばつが続き、その対応を誤ったユリアヌスは住民との関係を悪化させる。彼の著作「ミソポゴン」が書かれたのはこの時である。363年にはササン朝ペルシャへの遠征を開始したが、大きな成果を挙げることなく撤退を始めざるを得なかった。しかしペルシャ軍に執拗な追撃を受けて負傷してしまい、その傷が元で陣中で没した。享年31歳、正帝になって1年7ヶ月のことであった。彼の死後、キリスト教勢力によって、キリスト教への特権的措置は復活していく。 ユリアヌスの後継者が定まっていなかったため、兵士たちはユリアヌス配下の将軍ヨヴィアヌスを皇帝として擁立したが、このことによってコンスタンティヌスⅠの血筋の皇帝は途絶えることになる。 |

| フラヴィウス・ヨヴィアヌスFlavius Iovianus(331-364) コンスタンスティヌス朝第4代皇帝・在位(363-364) |

ヨヴィアヌスはコンスタンティヌスⅠの血筋を引いていない。単なるユリアヌス配下の身であった。父親は将軍だった。ヨヴィアヌスは軍司令官を経て執政官となりサーサーン朝ペルシア戦に従軍したが、この戦争で戦没したユリアヌスは彼を副帝としても指名していない。ユリアヌスの親族が残っていなかったので、配下の軍隊によって363年に皇帝に選出されたが、ヨヴィアヌスはペルシア王と屈辱的和議(アルメニア、メソポタミアのティグリス川以東の放棄)を結び撤退しなければならなかった。364年にコンスタンティノポリスへの帰路、火鉢によるガス中毒死したといわれている。 |

| ヴァレンス Valens(328-378)、コンスタンスティヌス朝第5代皇帝・在位(364-378) |

東帝ヴァレンスは、背教者ユリアヌスの時代にもち上がった神学上の諸問題を解決した。またアリウス派の司教たちを解任し、ニカイア・コンスタンティノポリス信条(ニケア・コンスタンティノープル信条)を支持した。 365年、ユリアヌスの母方の親族プロコピウスが、自分が皇位継承者に相応しいとして反乱を起こす。そして皇帝を僭称するが、366年5月27日プロコピウスは処刑された。 376年頃、フン族に攻められたゴート族が、避難場所を求めて帝国領内に移動して来る。 ヴァレンスはフン族がローマ領に侵入することを阻止する。378年、アドリアノープルの戦いでローマ軍は完全に打ち破られ、ヴァレンスは戦死した。 |

| a 東ローマ帝国と皇帝(395-610)初期 |

| アルカディウス Arcadius(377-408)、テオドシウス朝初代皇帝・在位(395-408) |

||

アルカディウスは、弟西ローマ帝国皇帝ホノリウスと同じく無能力で政治的な関心も無かった。だが、有力者アンテミウス等の政務取り仕切りによって、帝国は動いていた。 |

||

| テオドシウスⅡ<カリグラフォス> Theodosius Ⅱ Calligraphos(401-450)、 テオドシウス朝第2代皇帝・在位(408-450) |

||

テオドシウスⅡは初代皇帝アルカディウスの子であり、“カリグラフォス”は能書家の意味である。父を補佐する副帝を402年から408年までの6年間務めた。408年に父アルカディウスの死により即位する。 テオドシウスⅡは<能書家>というあだ名の通り、書に優れていた教養人でもあった。神学や学問にに熱心で、政治に興味を示さなかった。政治はテオドシウスⅡの重臣が行なった。彼の在位中に「テオドシウスの城壁」と呼ばれる難攻不落の大城壁建造され、首都コンスタンティノポリスの防衛強化や「テオドシウス法典」の整備など、東ローマ帝国の基礎が作られたのである。

|

||

| マルキアヌス Marcianus(396-457)、テオドシウス朝第3代皇帝・在位(450-457) | ||

先帝テオドシウスⅡの死去後、その姉アエリア・プルケリアと結婚したマルキアヌスが、皇位を継いだ。即位後、フン族の王アッティラへの献金の打ち切りやカルケドン公会議での三位一体説を支持するなど、皇帝としての力量を見せた。だが在位7年で病死した。 マルキアヌスとプルケリアとの間に生まれた娘エウフェミアは、西ローマ皇帝アンティミウスと結婚した。 |

| レオⅠ LeoⅠ(400-474)、レオ朝初代皇帝・在位(457-474) |

レオⅠはトラキア生まれの帝国軍人であった。先代の東ローマ皇帝マルキアヌスは男児を残さなかった。帝国のゲルマン人軍事長官であったアスパルに支持されたレオⅠが、皇帝即位する。このような即位の経緯から治世前期のレオⅠは、アスパルとその息子アルダブリウスの思いのままだった。しかし471年、イサウリア人のタラシコデッサ(後の皇帝ゼノン)の力を借りてアスパル父子を打倒し、皇帝としての地位を確固たるものとする。 |

| レオⅡ LeoⅡ(467?-474)、レオ朝第2代皇帝・在位(474) |

レオⅡの祖父は初代皇帝レオⅠ、父はゼノン、母はレオⅠの娘でゼノンの妻アリアドネであった。474年のレオⅠの死後、皇位は孫のレオⅡが継ぐことになった。まだ7歳だったため、レオⅡの実父ゼノンが共同皇帝として即位し、政治を取り仕切ることとなった。レオⅡは1年間の在位で病気で亡くなる。 |

| 初期b 東ローマ帝国と皇帝(474-610) |

| ゼノン Zenon(426-491)、皇帝在位(474-491) |

ゼノンはアナトリア半島少数民族イサウリア人の族長であった。ゼノンは皇帝レオⅠ下で実権をもっていたゲルマン人アスパル父子を倒した功績で、皇女アリアドネの婿となり、レオⅠの死後アリアドネとの息子レオⅡの後見となる。だがレオⅡが夭折したため、ゼノン自らが即位した。475年、ゼノンは反乱によってバシリスクスに帝位を追われたが、1年後に小アジアから軍勢を率いてコンスタンティノポリスへ攻め寄せ、帝位を奪回する。 その後も数々の謀反の陰謀などがあったにもかかわらず、ゼノンは皇帝のまま一生を終えることに成功した。ゼノンは民衆の信望も薄く、その治世は人気取りのため、ばら撒き財政などに終始した。一説によるとゼノンは棺に納められた後に息を吹き返したが、誰もがそれを無視してそのまま葬ったという。 ゼノンの治下時、476年西ローマ帝国滅亡した。このことは東西両教会の分裂(正教会とローマ・カトリック教会)の遠因を生むことになる。西ローマ帝国最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスは、ゲルマン人の西ローマ帝国将軍オドアケルによって西ローマ皇帝から退位させられた。そしてオドアケルによって東ローマ皇帝ゼノンに皇位が返上され、ゼノンが東西合わせた全ローマ帝国の皇帝となった。これをもって<西ローマ帝国の滅亡>とされる。ゼノンの死後、アナスタシウスⅠが皇位を継ぐ。 |

| バシリスクス Basiliscus(?-?)、ゼノンの対立皇帝・在位(475-476) |

レオⅡが7歳で死去し、皇位はその実父にあたるゼノンが継いだ。ゼノンが即位してから1年足らずの475年、反乱が起こってゼノンは皇位を追われ、ゼノンの義母ヴェリーナ(ゼノンの妻アリアドネの実母)の弟にあたるバシリスクスが、対立皇帝として即位した。476年、バシリスクスは追放されていたゼノンに帝位を追われ、ゼノンが復位した。 |

| アナスタシウスⅠ Anastasius Ⅰ(431-518)、皇帝在位(491-518) |

先代の皇帝ゼノンは後継者を指名しないで死去した。このため、ゼノンの皇后アリアドネは枢密院警護長であったアナスタシウスⅠと結婚し、アナタシウスⅠを皇帝とした。即位直後、アナスタシウスⅠは帝国の防備を強化した。帝国財政は破綻寸前にあったが、アナスタシウスⅠは優れた経済政策を採用して財政再建を実現させた。その治世に多くの功績を残す。 アナスタシウスⅠは神学論においてアリウス派の単性論であったため、西方教会とに対立した。このことが東西両教会の分裂(正教会とローマ・カトリック教会)を生じさせていく(484-519年)。88歳で死去したアナスタシウスⅠは、男児を持たず、後継者には元老院によって83歳の老将軍ユスティヌスが選ばれた。 |

| ユスティヌスⅠ IustinusⅠ(435-527)、ユスティニアヌス朝初代皇帝・在位(518-527) | ||||

ユスティヌスⅠの時代、帝国はアンティオキアの大地震などの災害にみまわれ、対外においてはサーサーン朝ペルシア帝国の侵攻に遭うなどその治世は多難を極める。貧農出身のユスティヌスⅠは字の読み書きが出来ず、勅令などには“Legi”(私は読んだというラテン語の動詞一人称)とくり抜かれた型板を用いて署名していたといわれている。このような皇帝であったため、甥のユスティニアヌスが実権を行使した。また、ユスティヌスⅠは先帝時代に悪化していた西方のローマ教会との関係修復に尽力した。ユスティヌスⅠの死後、皇位は甥のユスティニアヌスⅠが継承する。 |

||||

| ユスティニアヌスⅡ IustinianusⅡ(483-565)、ユスティニアヌス朝第2代皇帝・在位(527-565) | ||||

ユスティニアヌスⅠはバルカン半島ダルダニア州(現マケドニア近辺)の貧農の子から皇帝まで登り詰め、西ローマ帝国を再征服した人である。すべては507年叔父ユスティヌスⅠの養子となり、コンスタンティノポリスで高等教育を受けることができたことにある。ユスティニアヌスⅠは525年劇場の踊り子(娼婦という説もある)テオドーラと結婚し、527年に皇帝に即位した。古代ローマ法を集大成した「ローマ法大全」の編纂(534年完成)やハギア・ソフィア(アヤ・ソフィア=トルコ語、聖ソフィアの意 聖母の尊称の一つ)大聖堂を再建(537年完了)し、その功績から大帝 megasと呼ばれた。しかし、一方では相次ぐ戦争や建設事業は、国力の衰退を生じさせた。子を得ず83歳で死去した。

|

||||

| ユスティヌスⅡ Iustinus Ⅱ(520-578)、ユスティニアヌス朝第3代皇帝・在位(565-578) | ||||

|

|

||||

| ティベリウスⅡ Tiberius Ⅱ(540-582)、ユスティニアヌス朝第4代皇帝・在位(578-582) | ||||

|

|

||||

| マウリキウス Mauricius(539-602)、ユスティニアヌス朝第5代皇帝・在位(582-602) |

||||

|

|

||||

| フォカス Phokas(547-610)、ユスティニアヌス朝第6代皇帝・在位(602-610) |

||||

|

|

||||

2005-2025

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 古代目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |