| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ルネサンス目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

| ・複数声部からなる楽曲のための作曲書法。その各声部に自立性をもたせる。 各声部の旋律が線と線の組み合わせのように横の流れに重点を置く。→ 線的対位法 ・長・短3度、長・短6度音程を中心に縦に置く。 ← 不完全協和音程 ・記譜法→ 白符定量記譜法 |

・教会音楽 教会音楽の中心は、ミサ曲と聖務日課である。その他はミサ式文の固有式文・通常式文や聖務日課の交唱や詩編などを部分的にテキストとした作品が作られた。他は祈りの文言に曲付けされた。これらは主に声楽作品であるが、器楽合奏が各声部に伴って演奏された。つまり声楽声部と同じ音を重複させるやり方で特に器楽パートが記譜されることもなかった。現在の視点ではルネサンスの多声音楽が無伴奏であったという見解が多いが、断言はできない(現在、それらは殆ど無伴奏で演奏されている)。無伴奏でも演奏されたが、多くは実用上オルガンや他の楽器を伴っていたと考えられている。器楽部の楽譜が無くても声楽部分を基本にして自由に演奏されたようである。現在無伴奏を指すものとして広く使われる用語であるア・カペラは、当時は伴奏を伴うか否かによらず教会音楽として適した様式による楽曲をア・カペラ様式として認識されていた。それはa cappellaが“聖堂=礼拝堂のため”という意味で、つまり狭義の教会音楽という意味になる。 |

・世俗音楽 声楽における世俗音楽は、マドリガーレとシャンソンが中心であった。これらも器楽合奏が各声部に伴って演奏された。つまり教会音楽と同様、声楽声部と同じ音を重複させるやり方が多く、そのため特に器楽パートが記譜されることもなかった。 |

・声楽音楽 教会音楽と世俗音楽が並び立ち、同等に遜色のない書法で書かれた。つまりどちらにも多声音楽polyphony書法で、対位法が駆使されている。そして器楽伴奏を伴うmonody的な独唱曲もあった。 |

・器楽音楽 この時代は声楽作品が著しく多く伝承されている。上述したように多声音楽の声楽パートに器楽を伴わせた。それでも飛躍的な楽器類の発達がみられた時代であった。バロック時代に入ってもこの時代の足跡を示す楽器も特にバロック前半に多く使われていた。特にそれは多様な弦楽器、そしてオルガンや他の鍵盤楽器である。そのため史上初めての舞曲など本格的な器楽作品が現れている。これがルネサンス様式から次第にバロック様式へと促進され、バロック様式へと向かっていく。 器楽曲を指す語としてソナタsonataとカンツォーナcanzonaイタリア語がルネサンスからあった。 |

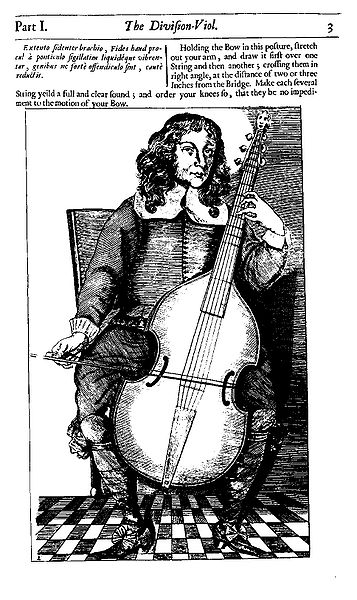

| [ヴィオール族violeフランス語、 violaイタリア語、viol英語] トレプル=ソプラノ・ヴィオール テノール・ヴィオール ヴィオラ・ダ・ガンバ=バス・ヴィオール ⇒右端 |

|

| [リュート族luthフランス語、liutoイタリア語、 lute英語] リュート ⇒中央 テオルボ キタローネ etc. |

|

|

|

| トレプル=ソプラノ・ヴィオール | ||

| トレプル =ソプラノ・ヴィオール |

テノール・ヴィオール | バス・ヴィオール=ヴィオラ・ダ・ガンバ |

| 左:トレプル=ソプラノ・ヴィオール 中央:テノール・ヴィオール 右:ヴィオラ・ダ・ガンバ=バス・ヴィオール |

| リュート | テオルボ |

|

|

| キタローネ |

|

| 2重鍵盤ヴァージナル(めずらしい2人用)、1581年ハンス・ルッカーズ制作 フランドル、アントウェルペン メトロポリタン博物館所蔵 |

|

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | ルネサンス目次 | 作曲者別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |