ベートーヴェン:秘密の手紙<1>――歓喜への展開

ルートヴィヒ・ファン(ヴァン)・ベートーフェン(ヴェン)Ludwig van Beethovenドイツ(1770-1827)

★ ドイツ・オランダ語ではルートヴィヒ・ファン・ベートーフェン、フランドル語ではルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンと発音

日本ではルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェンやルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとも表記される

<苦悩の克服を示す遺書>

「ハイリゲンシュタットの遺書」は、

1827年3月26日午後5時45分の

ベートーヴェンの死の翌日、戸棚に仕掛けてあった秘密の場所から

「不滅の恋人への手紙」、有価証券=銀行株券7枚

(故弟カールから相続したもの)と女性の小さな肖像画2点と共にシュテファン・フォン・ブロイニンクが、カール・ホルツ、アントン・シントラーと共に発見したものだった。それはベートーヴェンの遺言書

(1827年1月3日作成)に記されていたためで、その有価証券を探していてついに見つけられた。そしてその年

1827年10月に

「ハイリゲンシュタットの遺書」は公表された。この遺書は彼の苦悩から歓喜へのプロセスを我々に呈示してくれる興味深い文書である。

<苦しみと再出発の区切りを示す「ハイリゲンシュタットの遺書」>

1798年頃からベートーヴェンの作曲活動は、ますます盛んになる。この年に作曲した「

ピアノ・ソナタ第5番Op.10-1、

第6番Op.10-2、

第7番Op.10-3」と「

ピアノ・ソナタ第8番Op.13<悲愴>」では古典派ソナタに新しい要素が加味されていた。ベートーヴェンに弟子入りを望む者も増えた。この年の5月にハンガリーのブルンスヴィク伯爵家の2人娘テレーゼとヨゼフィーネも、ヴィーンに滞在してベートーヴェンのピアノ・レッスンを受けている。美しい

「ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンツェ ヘ長調Op.50」もこの年に作曲した。

1800年に29歳になってやっと前年より書き始めた「

交響曲第1番ハ長調Op.21」を完成した。この時すでにリヒノウスキー侯爵から年金600グルデンを受けていた。また

チェルニーC.zernyオーストリア(1791-1857)もベートーヴェンに弟子入りした。1801年に「

ヴァイオリン・ソナタ第4番Op.23、

第5番Op.24<春>」や「

幻想曲風ピアノ・ソナタ代14番Op.27-2<月光>」、「

ピアノ・ソナタ第15番Op.28<田園>」を作曲した。

1802年5月からハイリゲンシュタットに滞在する。そして

10月6日と10日に

「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれることになる。この遺書によれば

1798年頃より難聴の兆候があった。その原因は今も明らかでない。これは遺書とは言え、これはずっと後の死後に発見されたものであった。この遺書にも書かれている通り、すでに自殺への危機を克服していたことが明白である。だが彼の苦悩が去ったのではなく、この苦悩との共存が彼の今後の創作への発展となっていくことになる。次の手紙では「ハイリゲンシュタットの遺書」より1年以上前

(1801年6月1日)に、耳の不自由さがあったことを手紙で述べている。これは難聴について他人への初めての告白であった。

<宛先>カルル・アメンダ ヴィーン[1801年6月1日]

‥‥‥(略)‥‥‥おお、もし僕の耳が完全だったら、今どんなに幸福だろう。‥‥‥(略)‥‥‥

すべてに超越しようと僕は決心した。しかし実際にどうすればできるのか? そうだ、アメンダよ、もし半年たって僕の病気がなおらなかったら、僕は君にたのむ。その時にはすべてを捨てて僕のところへ来てくれたまえ。それから僕は旅に出る。(僕の病気は演奏や作曲にはまだほとんど邪魔にはならない。ただ友人と交わるのに一番さしつかえるのだ。)そして君は僕の伴侶となってくれたまえ。‥‥‥(略)‥‥‥

僕の心はいつもかわらずやさしく君のことを思って鼓動している。―― 僕の耳のことごく秘密にして、どんな人にも決して話さないでくれ。‥‥‥(略)‥‥‥

小松雄一郎訳「ベートヴェン書簡集」/岩波文庫p41-42より |

「ハイリゲンシュタットの遺書」とは、31歳の

1802年10月6日と

10月10日付の2通の遺書を指して言う。しかし、2通の遺書は実際、宛先人には届けられなかった遺書であった

(6日付の遺書は宛先人名無し)。この頃、難聴とジュリエッタ・グイチャルディとの恋愛の破綻で苦しんでいた。だがこれを書いたことによって精神的な解決を見い出したと思われる。

|

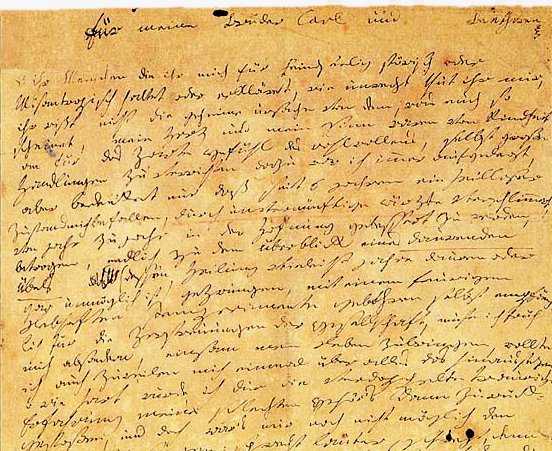

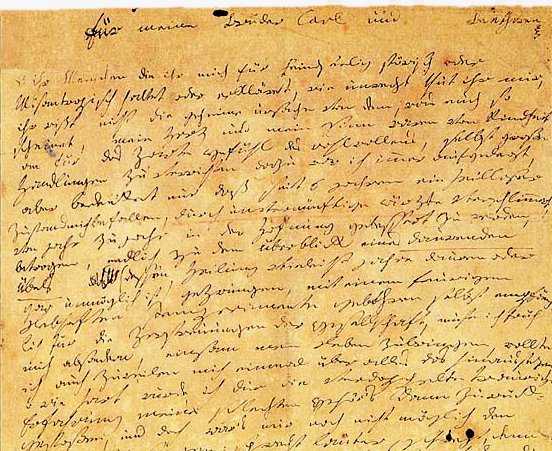

1802年10月6日付けの遺書:部分

1827年3月アントン・シンドラー&シュテファン・フォン・ブロンイングによって発見された |

10日付けの遺書は、

6日付けの後に欄外に追記のように書き込まれている。それが2通目の遺書

(下記を参照)で、

10月10日と日付が記されている。2人の上の弟

カスパル・アントン・カール・ファン・ベートーヴェンKaspar Anton van Karl Beethoven(1774-1815)と末弟ヨハンに宛てているが、結果として残された遺書には仲のよくない下の弟ニコラウス・

ヨハン・ファン・ベートーヴェンNikolausJohann Van Beethoven(1776-1848)の名が消されている。この手紙で分かることは書いた時点で死ぬ気はすでになく、すべてを克服していることが明らかである。たしかに耳が聞こえなくなることは、音楽家にとってたいへんなダメージである。だがベートーヴェンは結果として、新たに自分の天命を確信することになる。それはピアニストとしての生命の死を意味していたが、作曲家として再生することはできた。その出発点となるこの「ハイリゲンシュタットの遺書」を書くことによって死を選ぶのではなく、苦悩を克服し、再出発の決意をした。人生における重要な区切りをつけたのであった。

<宛先>わが弟カルルと***ベートーヴェンのために。 ハイリゲンシュタット[1802年10月10日]

おお! おまえたち、おまえたちは僕を人に敵意を持ち強情張りで、人間嫌いだと思いこみ、またひとにそう言いふらし、僕にたいするあつかいがどんなに不当であったことか。おまえたちに僕がそんな人間に見えるという、そのかくれた原因をおまえたちは知らぬのだ。‥‥‥(略)‥‥‥

すべてに超越せんとしたが、おお、耳が悪いという二重にも悲しい現実のため、何と無惨にもはね返されたことか。しかし、ひとにむかって、わたしはつんぼです、もっと大きな声で話して下さい、叫んで下さいとは、言えたものではない。ああ、僕にとっては、ほかの人々よりももっと完全であるべき一つの感官、かっては申し分のない完全さで僕がもっていた感官、これこそは、僕と同じ専門の仕事に従っている、わずかな少数の人々のみが享有しており、あるいはかって享有していたぐらいに完璧なものであったそんも感官の欠陥を、そう言っても人に知らせるなどと、どうしてできようか。―― おお、僕にはそれはできない。だから僕が喜んでおまえたちの仲間に入るべき場合にさえ、僕が避けているのを見てゆるしてくれ。‥‥‥(略)‥‥‥

僕のそばに立っている者が、遠くの横笛の音をきいているのに、僕には何も聞こえないとき、まただれかが牧人の歌っているのを聞いているのに、それも僕には聞こえないとき、それは何たる屈辱であったろう。たびたびこうしたことがあったので、僕はほとんど絶望し、もう少しのところで自殺せんとした。――

ただ彼女が、―― 芸術が―― 僕をひきとどめた。ああ、僕には自分に課せられていると感ぜられる創造を、全部し遂げずにこの世を去ることは、不可能だと考えられた。‥‥‥(略)‥‥‥

―― 忍耐!―― それだ、それを今やわが導き手にえらばなければならない。僕にはそれがある。‥‥‥(略)‥‥‥―― おまえたち、わが弟カルルと***よ、僕の死後ただちに、シュミット教授がなお健在ならば、僕の名で病歴を書いてもらい、ここに書いたものにその病歴書をつけてくれよ。そうすれば、死後に少なくとも世の人々と僕は、できるだけ和解し得るだろう。――

今また僕はおまえたち二人を、わずかな財産(財産といえるとすればだが)の相続者とここに宣言する。誠心をもってわけ、仲よく互いにたすけあってくれ。‥‥‥(略)‥‥‥

おまえたちの子供に徳をすすめよ。徳のみが幸福をもたらすことができるのだ。金ではない。僕は経験からこう言うのだ。逆境の中にあって僕をはげましたものこそ徳であった。僕が自殺によって生涯を終わらなかったことは、わが芸術とならんで徳に負うているのだ。‥‥‥(略)‥‥‥

―― さようなら、死後僕を忘れてくれるな。僕は生前おまえたちが幸福になるようにしばしば考えをめぐらして来た。だからおまえたちにこう望む資格があるのだ。――

そうあってくれ。――

小松雄一郎訳「ベートーヴェン書簡集」/岩波文庫p59-62より |

さて、何かの運命で聴覚か視覚のどちらかを失わなければならないとすれば、しかもどちらかを選ぶだろうか? 多分、音楽家ベートヴェンには耳が重要と考えるでしょう。ところがである。彼は作曲家であった。目が見えなければ何も書けないことはわかるでしょ? 音はすでに頭の中に有ったと思われる。だからベートーヴェンにはこれでもよかったかもしれない。聴覚の衰えが始まってからベートーヴェンはますます立派な作品を書き始める。でもベートーヴェンにとってたいへんな苦しみであったことはわかる。でもそれを受け入れてすべての点で大きく成熟していったと考えられる。この遺書を書いた場所、ハイリゲンシュタットはヴィーンの近郊にある。ここで耳の治療の通院にも便利でよく滞在した。ここで遺書を書いた同じ年に「

交響曲第2番二長調Op.36」

(1801-02年作曲)、「

ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37」(1800-03年作曲)、

「ロマンスト長調Op.40」(1802年作曲)などを完成した。驚くべきことだがこれらの作品には、おだやかで希望にあふれた気迫がみられる。

<傑作の森>

ベートーヴェンは

「ハイリゲンシュタットの遺書」を音楽にしたような作品をどんどん生み出していった。それは1803年から作曲を始めた「

交響曲第3番Op.55<英雄>」

(1804年作曲)から始まる。そしてこの3月頃から弟のカールとアン・デア・ヴィーン劇場内の2階に住居を移す。それはこの劇場の支配人

シカネーダーからオペラの作曲の依頼を受けたこと、耳の悪いベートーヴェンの秘書役として次弟カールを一般生活に必要としたことがその理由であった。しかもこの頃彼はオペラに強い関心をを示していた。依頼を受けたオペラは

シカネーダー台本の「ヴェスタの火Hess115」で11月から取りかかったが、台本が気に入らず第1場の草稿のみでやめてしまった。

|

| ホルネマンHornemann1803年制作 |

「

交響曲第3番Op.55<英雄>」の方は、1803年の夏に郊外オーバーデーブリングの今も伝えられているエロイカハウスで取りかかった。その8月に有名なピアノ制作者エラールからグランド・ピアノが届けられた。この大型の広い音域、完璧なペダル装置をもつ新型ピアノにより、「

ピアノ・ソナタ第21番Op.53<ヴァルトシュタイン>」

(1804年作曲)や「

ピアノ・ソナタ第23番Op.57<熱情>」

(1805年)が作曲された。この新型ピアノの存在なくしては考えられないことであった。

オペラのためにすぐれた台本を探していたベートーヴェンは、フランスの作家

ブイイ原作「レオノーレ、または夫婦の愛」に魅せられてしまった。台本は新しくアン・デア・ヴィーン劇場の支配人になったゾンライトナーがドイツ語訳にしたものを使うことになった。その内容はいわゆる色恋ものとは一線を画したもので、圧政に対する勝利を表現する理想主義的な内容をもっている。華やかで娯楽的な宮廷劇ではない。つまり啓蒙的な市民解放劇である。

1805年の初夏から郊外ヘッツェンドルフにひきこもり

オペラ「レオノーレ」(後に「フィデリオ」と改題される)の作曲に専念した。こうして夏から秋にかけて完成した

「レオノーレ」(3幕版)の第一稿をヴィーンで初演

(1805年11月20日から3日間)されたが、失敗に終わった。そのひとつの理由は、11月にフランス軍がヴィーン占領したのでヴィーンの音楽愛好家たちがヴィーンを離れていた点もあった。

1806年5月に次弟カールが、ベートーヴェンの反対を押し切って室内装飾屋の娘ヨハンナと結婚した。ベートーヴェンはこの義妹と仲が悪かった。6月29日、

オペラ「レオノーレ」(2幕版)の第二稿が上演されたが、成功しなかった。その後ベートーヴェンは室内楽曲と管弦楽曲の作曲を続けた。有名な3曲の「

弦楽四重奏曲第7番Op.59-1<ラズモフスキー第1番>、

第8番Op.59-2<ラズモフスキー第2番>、

第9番Op.59-3<ラズモフスキー第3番>」もある。あと「

ピアノ協奏曲第4番Op.58」、「

交響曲第4番Op.60」、

「ヴァイオリン協奏曲Op.61」がある。この有名なヴァイオリン協奏曲は1ヶ月で作曲された。翌年の1807年4月にヴィーンに来たロンドンのピアニストであり出版業を営んでいたクレメントの依頼でピアノ協奏曲に編曲した。

「ピアノ協奏曲ニ長調第6番Op.61a」とされ、なかなかの名曲となっている。こうしてベートーヴェンは創作期の頂点を迎えようとしていた。

1807年3月ベートーヴェンは、オペラで失敗していた名誉と自信を回復する演奏会を、2日間に分けてロプコヴィツ侯爵邸で開いた。プログラムは「交響曲第1、2、3番と4番(初演)」、「ピアノ協奏曲第4番」(初演)、「コリオラン序曲Op.62」(初演)とオペラ「レオノーレ」からのいくつかのアリアも加えていた。このことは「レオノーレ」への執念が残っていることを示している。この演奏会は大きな反響を呼び、多くの新聞にも取り上げられた。

1808年は「交響曲第5番」と「交響曲第6番」の完成の年で、12月22日にアン・デア・ヴィーン劇場で初演された。おまけにこの演奏会では、「ピアノ、合唱と管弦楽のための幻想曲Op.80」と「ミサ曲ハ長調Op.86」から抜粋なども演奏された。だが、この演奏会は大混乱したものになり、失敗に終わった。この厳寒の中での演奏会は、4時間にも及んだ。たしかに練習時間が少なかったものの、練習中におけるベートーヴェンと楽団員たちとの衝突が失敗を引き起こした。それは1ヶ月前の11月15日の慈善音楽会の練習から尾を引いていた。もちろん当時のやり方でベートーヴェン自身の指揮によるものであり、練習中の興奮した態度に楽団員からの不満紛々となっていた。それに加えてどうやら直接の失敗原因は「幻想曲」で、合唱の選出、歌手との口論で代役が立てられたが力不足だった。オーケストラの方も総練習ができなかった。本番でも第2変奏の途中で止まってしまい、指揮者ベートーヴェンの怒声と共に最初からやり直した。

他の2曲の交響曲についてのコメントが残されていないが、不十分な練習から見ても十全な成果を生んだとは思えない。「5番」で初めて交響曲にトロンボーン、コントラファゴット、ピッコロといった管楽器が用いられた。1)

[注]

1) オペルスドルフ伯爵は後援者ロコヴィッツ侯爵やリヒノウスキー侯爵の親戚だった。まだこの手紙の時点では「交響曲第5番」の管楽器が、現行のもと違っていたことが下記の手紙でわかる。」

<宛先>フランツ・オッペルスドルフ伯爵 ヴィーン[1801年6月1日]

‥‥‥(略)‥‥‥あなたの交響曲がもうとっくに出来上がっていて、今の便でお送りするばかりになっていることだけお知らせしておこうと思います。‥‥‥(略)‥‥‥

この交響曲の終楽章には三本のトロンボーンとフルートピッコロに三つのテインパニを使いました。‥‥‥(略)‥‥‥”

小松雄一郎訳「ベートーヴェン書簡集」/岩波文庫p83より |

<「第九」のそっくりさん?-「合唱幻想曲ハ短調Op.80」>

「合唱幻想曲」の正式名は

「ピアノ、合唱とオーケストラのための幻想曲 Fantasie für Klavier, Chor und Orchester ハ短調Op.80」である。作曲は

1808年12月後半の半月の間に作曲され、バイエルン国王マクシミリアン1世に献呈された。

1808年12月22日に行われたベートーヴェンの自作による演奏会のため作曲された。この時、「

交響曲第5番<運命>」、「

第6番<田園>」、「

ピアノ協奏曲第4番」そして「

ミサ曲ハ長調」より3曲と

演奏会用アリア「おお、不実な者よ」、最後にこの曲が組まれていた。この初演での

「合唱幻想曲」は失敗に終わったが、「ハイリゲンシュタットの遺書」後、再出発したベートーヴェンの確固たる姿がここに見られる作品である。

さて曲は切れ目無しの

3つの部分からなっている。

第一部のアダージョはピアノ独奏のみで構成され、

第二部で管弦楽が加わる。主題と6つの変奏である。

第三部で3人の女声独唱群と3人の男声独唱群に続き混声合唱が加わる。曲の結びでは

“美しい魂よ、喜んで受けよ、すばらしい芸術の贈り物を。愛と力が結び合う時、神の恵みは人類に与えられるのだ。”と、この詩の結びの詩句が大合唱でくり返し歌われる。この芸術と愛の賛歌の

歌詞テキストは、曲の完成後にクフナーに作らせたといわれている。だが、これは不明である。

第三部での合唱主題は第2部でもキラッと顔を出し始めるが、自作

歌曲「愛されない男のため息――応える愛Seufzer eines Ungeliebten――Gegenliebe WoO118」(1794/95年頃作曲)の引用である。これが

「交響曲第9番」の歓喜の主題と酷似していて、聴く者をあっと驚かせる。まことに力強く壮快な曲想で、彼の頂点たる作品「第9」の世界が見え隠れし、「第九」の第4楽章を思わせる。この曲では6人の独唱群

(ソプラノ・メッゾソプラノ・アルト+テノール・バリトン・バス)と混声合唱に、ピアノ独奏が協奏曲風に加わるような曲となっている。そしてこの作品はベートーヴェンの歓喜への願望、それは歓喜の頂点に達することこそ彼の生きる目的であるということと、これを音楽表現することこそが、ベートーヴェン音楽の原点そのものであることを深く感じさせてくれる。「ピアノ協奏曲第5番<皇帝>」と「第九」を足して2で割ったような曲ともいえる。

(^^)

<演奏編成>

管弦楽は標準的な二管編成である。独奏ピアノ、独唱者6

(ソプラノ2、アルト、テノール2、バス)と混声四部合唱という大規模な編成である。ベートーヴェンが強く興味を持っていたピアノと声楽部、そして管弦楽を組み入れた気持ちは推し量れるが、ただ多くの要素を一つ楽曲に盛り込んだため、曲の全体像がつかみづらいといえる。ベートーヴェン晩期に作曲した「交響曲第9番」に比べると声楽や管弦楽の扱いがたいへん単純である。合唱の入る部分ではピアノの役割が少なくなっており、声楽部とピアノの融合は熟されてはいない。また曲構成の綿密さも不足している。しかし、管弦楽と合唱の高度な融合を目指す実験的作品となったと思われ、たいへん興味深い作品である。

演奏会の詳細は「交響曲第5番」も同様、リハーサル時間の不足などから初演は大失敗に終わったことがアントン・シントラーの記録に記されている。初演時はこの際、冒頭のピアノ独奏部はまだ書かれておらず即興で演奏された、といわれている。その後1811年の出版に際して新たに書き下ろされたという。

<「ピアノ、合唱とオーケストラのための幻想曲ハ短調 Op.80

Fantasie für Klavier, Chor und Orchesterc mollOp.80 」>

歌詞は詩人クリストフ・クフナーのものともされているが、クフナーの詩集にこのような詩が存在しない。作者不詳とされている。

訳:国本静三

Schmeichelnd hold und lieblich klingen

unsres Lebens Harmonien,

und dem Schönheitssinn entschwingen

Blumen sich, die ewig blühn.

Fried und Freude gleiten freundlich

wie der Wellen Wechselspiel.

Was sich drängte rauh und feindlich,

ordnet sich zu Hochgefühl. |

優しく愛に充ちた喜びは、

生命(いのち)に協和した音を響かす。

そして美を感知する力は、

永遠に咲く花を育てる。

平和と歓喜が一つとなって

波のうねりのように喜々として流れる。

荒々しく反目し合して押し合って、

高みへと向かっていくのだ。 |

Wenn der Töne Zauber walten

und des Wortes Weihe spricht,

muss sich Herrliches gestalten,

Nacht und Stürme werden Licht.

Äuß're Ruhe, inn're Wonne

herrschen für den Glücklichen.

Doch der Künste Frühlingssonne

läßt aus beiden Licht entstehn. |

すばらしい音が地を支配し、

神聖な存在が語り始めると、

崇高な美が必然的に形成される。

夜と嵐は光となり、

世界の平和と心の喜びは、

幸せへと導いていく。

芸術を生み出す春の陽光は、

この二つのものから生まれるのだ。 |

Großes, das ins Herz gedrungen,

blüht dann neu und schön empor.

Hat ein Geist sich aufgeschwungen,

hallt ihm stets ein Geisterchor.

Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen,

froh die Gaben schöner Kunst

Wenn sich Lieb und Kraft vermählen,

lohnt den Menschen Göttergunst. |

心の内側から迫る偉大さは、

花を再び美しく咲かせてしまう。

心が喜び踊ると、

天上の歌声がいつまでも心に響く。

美しい魂よ、喜んで受けよ、

すばらしい芸術の贈り物を。

愛と力が結び合う時、

神の恵みは人類に与えられるのだ。 |