| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

ビザンツ(ビザンティン)聖歌 Cantus Byzantinus

<序:ビザンツ聖歌の背景>

<東方教会>

ビザンツ聖歌1)は、中世(800-1400)期の正教会の聖歌であった。正教会は東方教会とも言われる。東方教会の対語となるのが、西方教会=ローマ・カトリック教会である。ローマ帝国の東西両帝国分裂(395年)後、紆余曲折があって、1054年に正教会Orthodoxとローマ・カトリック教会Roma Catholicaは決定的な局面を迎え、キリスト教会の東西分裂となった。分裂以前にはローマ帝国領には5つの総司教区が存在していた。ローマ、コンスタンチノポリス、アレキサンドリア、アンティオケ、エルサレムである。当時の典礼用語は、それらの地で使われていた言語に応じてラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語が認められていた。

東ローマ帝国=ビザンツ帝国の首都コンスタンティノポリス2)が、ビザンツ教会Bizanzドイツ語=ビザンティン教会、Biizantine英語の中心になっていった。<ビザンツ教会>は東方教会=正教会と同じ意味であるが、<東方教会>はより広い意味を含むこともある。

[注]

1) 英語のビザンティンByzantine、ドイツ語のビザンツBysanzもわが国ではよく使われている。

2) コンスタンティヌス大帝Constantinus(274-337、在位324-337)の名をとって、ビザンティオンByzantionギリシャ語=ビザンティウムByzantiumラテン語=ビザンティンByzantine英語という首都名を、コンスタンティノポリスConstantinopolisラテン語=コンスタンティノープルConstantinople英語に変えた。

ビザンティオンギリシャ語はBC650年頃からこの都市の建設がギリシャ人によって始まり、植民市建設者ビザンタスの名にちなんで付けられたものであった。ともあれビザンツ=ビザンティィン聖歌の呼称は帝国の首都名ビザンティウムによっている。

<序――ビザンツ=ビザンティン聖歌の背景>

<正教会>

東方教会=正教会は、ギリシャ正教会という呼称も用いられる。キリスト教は原初にはギリシャ語で伝承されていたという歴史をもつ。現在、正教会はトルコ、イスタンブルにコンスタンチノープル総主教庁(エキュメニカル総主教庁)が存在する。しかし、全世界正教会を統括する総主教という意味ではなく、名誉的に首位にあることを意味している。西方教会のローマ教皇を中心にしたローマ・カトリック教会と対比されるような統一体体制にはない。ギリシャ、トルコ、キプロス、エジプト、シリア、イスラエル、ユーゴスラビア、チェコスロヴァキア、ルーマニア、ブルガリア、ポーランド、アルバニア、ロシアなど東へと広がりをみせた。現在アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア(日本にも)にも教会があり、世界に約1億8千万の信徒をもつといわれている。各国々のこの教会の典礼用語や聖歌は異なるものの、Orthodoxオルトドクス=正統派教会と称されている。

正教会はローマ・カトリック教会と最も近い教派教会でもある。それは教義、秘跡、伝統的な面を殆ど共有しているからである。それゆえこの両教派は緊急の場合、秘跡の相互授受が認められている。しかし、典礼、教会活動などのあり方や外的な雰囲気などはかなり異なってもいる。両教会の分離の経緯は本質的な論点から外れた問題もあり、やや複雑な様相を呈しているのである。

東西キリスト教会の顕著な相違の一つは、次の点であろう。西のローマ・カトリック教会は、その教皇を中心とする制度によって組織され、統一と普遍性を理念の根底に置いている。たが、東方教会はギリシャはじめロシア・東欧から中近東にまで伝わり、各民族に基づく多様性を重視した。ローマ教皇に相応する存在を強いてあげればコンスタンチノープル総主教であるが、ローマ・カトリックの教皇とはかなり異なる点もあり同様とはいえない。

<ギリシャ帰一教会としての東方教会の存在>

フィレンツェの復帰令(1439年)でこの復帰令を忠実かつ誠実に守り、分離された状態からからローマ・カトリックに復帰をした東方教会もある。これらをギリシャ帰一教会 Greek Schismatic Churchという。彼等は今も東方式典礼を司式し、東方教会の諸伝統に従いながらローマ・カトリック教会と一致している東方ローマ・カトリック教会である。このようなローマ・カトリック教会のことをも東方教会といわれる。現在約1、000万人存在する。さらに西ヨーロッパ(特にローマ、ドイツ、ベルギーなど)の元来ローマ・カトリックである神学校、修道院において東方式典礼(特にロシア典礼が多い)が研究され、典礼実施も行われている所もある。

<ビザンツ聖歌>

ビザンツ聖歌=ビザンティン聖歌という場合、広義には諸東方教会のすべての聖歌を指し、狭義にはギリシャ語の東方教会の中世の聖歌をいう。ここではこの後者を指している。東方教会、つまり東ローマ帝国の教会、すなわちビザンツ教会におけるビザンツ典礼において歌われている単声聖歌を中心とした聖歌を指している。独特の複声聖歌もある。ローマ・カトリックのミサ典礼に当たるリトゥルギアと聖務日課において歌われている。

東方典礼=ビザンツ典礼=ビザンティン典礼には3つのミサの標準典礼文がある。聖クリュソストモス典礼、聖バシレイオス典礼とグレゴリウス典礼である。それぞれにクリソストモ(347-407) 、バレイオス(330-379)、グレゴリウスⅠ(在位590-604)の聖人名が冠せられている。

西ヨーロッパに広がったラテン教会=ローマ・カトリック教会――最も簡単に言えば、ラテン語によるラテン典礼を司式する教会なのでラテン教会ともいわれているる――では、民族や国境を越えてローマ典礼=ラテン典礼が用いられた。古代ユダヤ、東方教会、さらに西欧の様々な音楽を吸収して成立したグレゴリオ聖歌が一般的に歌われ、推奨されたのであった。一方、東方教会では、ギリシャからロシア、アルメニア、コプトにいたるまで、各々の言語と様式による典礼が執行された。そして独自の民族的要素をふんだんに取り入れた聖歌が作曲され歌われてきた。

ビザンツ聖歌はユダヤ教の典礼やシリア、エジプトの諸キリスト教音楽の影響を受けた旋律をもとに、ユスティニアヌスⅠ(在位 527-565)によってその基礎が定められた。10-11世紀頃に今日のレパートリーの中核が確立された。シナイ半島とコンスタンティノープルにおいて、修道院と教会で歌唱される聖歌の伝統が成立していったのである。セルジューク・トルコのエルサレム占領期(1071-78年)にシナイ修道院の聖歌がコンスタンティノープルにもたらされた。

14-15世紀に最盛期をむかえ、多くの賛歌がつくられた。ビザンツ帝国滅亡(1453年)後、その伝統継承が試みられ、今日、コンスタンティノープル、アトス山、イオニヤ半島、ギリシャ北部においてビザンツ聖歌の伝統が残されている。しかし、アトス山以外にはその伝統の正当性を認めない聖歌学者も多い。

ビザンツ聖歌の歌詞はギリシヤ語が用いられ、原則として聖書に基づくテキストが用いられた。そして音組織は独特のビザンツの旋法によっている。9世紀以降のネウマによる写本が残され、13世紀以後のものは解読されている。ビザンツ聖歌はビザンツ教会の東方布教と共にスラヴ各地に伝えられた。そしてそれはビザンツ・スラヴ聖歌=ロシア聖歌、バルカン聖歌の母体となって形を変えていったのである。

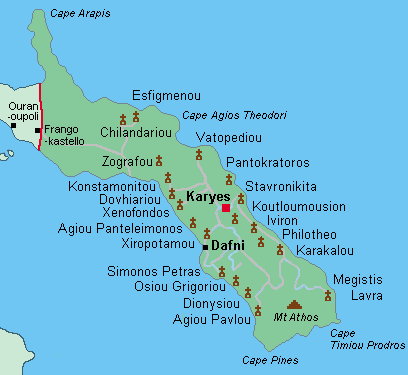

アトス山: 正式にはアジオン・オロス(聖なる山)と呼ばれる修道士たちの国家的領土アトスは、ギリシャ北東部のカルキディケ半島の東端部に位置する。45キロメートルの長さの細長い半島である。現在20の修道院があり、約2、000

人の修道士が居住する。

|

|

| ギリシャ全図 赤色箇所がアトス半島 |

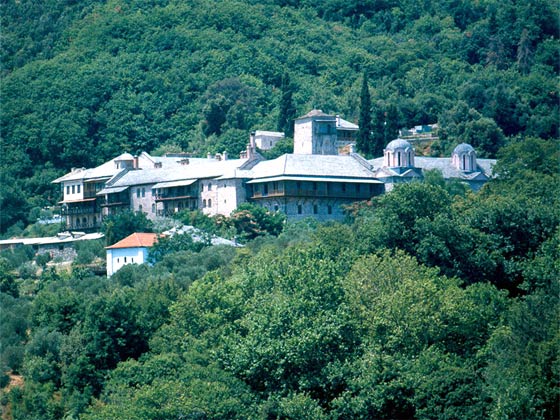

アトス半島修道院所在地 筆者は、中央右側のKoutloumusiou修道院(下記左画像)と 左下方のOsiou Grigoriou修道院(下記右画像)で宿泊した |

|

|

| 筆者が宿泊したクトゥルムシウKoutloumousiou修道院 | 筆者が宿泊したオシウ・グリゴリウ(聖グレゴリオ)Osiou Grigoriou修道院 |

|

|

| アトス山を望む | エリヤ別院、早朝の奉神礼 =至聖所内の司祭たち 信徒には見えない仕切りの内側で執り行われる。 修道士の歌声などは聞こえる。 |

1000年以上前から今日に至るまで、変わらぬ修道生活の姿が、ここアトスで守られてきた。東方教会の伝統が守られた稀少な聖地である。ビザンツ帝国では森林でおおわれた高い山脈地帯が、修道者たちの聖なる地とされてきた。今やアトス山は最も有名なギリシャの地であろう。アトス半島に存する20の各修道院は古い伝統と規律に基づき、1926年の国家法によってギリシャ国家の自治地区の一部となっている。すなわち国家の管理下にあって訪れる外国人は、アテネかテッサロニキの外務省において入地許可が必要となっている。

アトス半島は正教会の立場からみると、コンスタンティノープルの総主教の管轄に名誉的に属している。20の修道院の他にかなりの数のスキト(修道士の少人数グループのこと)も小さな建物に住んでいる。彼らはその地区の近くの各修道院のいずれかに帰属しなければならない。彼らはどの修道院からも経済的援助は受けていない。彼らが住む家をケリというが、そのケリが帰属のために位置する修道院に、金銭によって借地権を得ることができるのである。

[付:参考]

ブルガリア: 9世紀にビザンツ典礼が、ブルガリアにもたらされたといわれている。ブルガリアはキリスト教化もビザンツ聖歌の移入も、ロシア以上に早かった輝かしい歴史をもっている。典礼用語として古代ブルガリア語を基にした教会スラヴ語が用いられるようになった。現在はブルガリア、ユーゴスラビアでは現代語との対訳祈祷書が刊行されているという。ビサンツ=ビザンティン典礼に従うバルカン諸国――ブルガリア、セルビア、ルーマニアなど――の教会音楽は、全体的にみるとギリシャとロシア両国の中間的な様式をもっている。ブルガリアは1878年の独立後、初めて西欧との本格的な出会いを迎えた。

ロシア: 988年、ヴィラジディミル大公Ⅰが正教を国教と定めた。ヴィラジディミル大公はビザンティン皇帝の妹を妻とし、自らも正教に改宗する。この時からロシア正教の公式な歴史がはじまるが、一般大衆は農耕と結びついた自分たちの宗教――太陽神を中心とした多神教を捨てきれず、その後何世紀にもわたって、キリスト教と原始宗教の抗争は続くことになる。そして西洋の影響を受けて現在にいたっているが、ソヴェト時代に入ってからは、教会の存続さえ問題になり、聖歌について新しい動きはみられない。典礼用語は教会スラヴ語で、このためビザンツ・スラヴ聖歌=ロシア聖歌とよばれているが、音楽的にはビザンティン聖歌ではない。17〜19世紀の調性的な和声に包まれたものである。

ロシア正教に属していた19世紀のチャイコフスキー「晩祷Op.52」や20世紀に作曲されたラフマニノフ「徹夜祷Op.37」、「聖ロイオアン聖体礼儀(=ミサ曲)Op.37」は興味深く、すぐれた教会音楽作品として知られ評価も受けている。

* 東京において東方典礼を行っているのは東京・神田のニコライ堂はじめ日本の各地にあるハリストス教会は、ロシア正教会である。典礼にはロシア聖歌が用いられる。ここで行われているヨハネ・クリソストモ典礼は、ローマ・カトリック・ミサと主要部においては同一であり、その点は他の諸東方典礼においても同じである。

* 正教会の中ではロシア典礼の音楽が最も世に知られ、親しまれている。また古くよりヨーロッパのカトリックの修道院や神学校でロシア典礼を研究し、カトリックでありながら日々の典礼としてロシア典礼を実践している所も存在する。筆者もドイツやベルギーで遭遇した。これは筆者には大変な驚きであったが、とてもよいことでもあると思う。

* 筆者の最初のロシア典礼との遭遇は、上智大学の学生時代――1959年であった。というのはロシア語教授でしかもロシア正教典礼研究者でもあったイタリア人ピオヴェザーナ神父(イエズス会士)がいらして、この師がロシア典礼によるミサを毎朝実践されていた。特別な許可によると聞いていた。筆者は、ピオヴェザーナ師が吉祥寺教会で挙式されるロシア典礼によるミサにコングレガティオ・マリアーナ(聖母会員、現在は廃止された信徒組織)として聖歌奉仕をして参加した。当時はまだカトリックでは認められなかった両形色(イースト菌入りのパンとブドウ酒)の聖体拝領も受けた。これも初めての体験であった。正教会では楽器は使わない。その重厚な合唱の響きは大いに気に入ったものである。ロシア聖歌は主に17〜19世紀に作られたものが多く、そのシンプルで骨太な和声はまことに荘厳そのもの。ミサの中では大連祷「主よ、いつくしみを ゴスポディポミルイ(ロシア語)」=キリエが複数回ミサ典礼中に繰り返し歌われるのは興味深かった。神に対する謙虚さと聖体に対する深い崇敬が感じられたのであった。

2002-2025

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |