古代イタリア半島:エトルリア

<エトルリア>

エトルリアEtruriaは

BC8世紀頃-BC1世紀頃に、

イタリア半島中部(ほぼ現在のトスカーナ地方に当たる)にあった

都市国家群のことである。それらは宗教や言語などの面では共通点もあったが、全体としての一つの統一国家を形成することもなかった。しかし、12都市連盟とよばれるゆるやかな連合を形成し、祭事や軍事で協力することはあったようである。

古代ギリシャや古代ローマとは一線を画する文化をもち、特にその建築技術はたいへん高いものだった。それは都市国家ローマの建設には大いに役立ち、寄与したようだ。そして

王政ローマの

7人の王の内、

最後の3人の王は

エトルリア人が務めている。

エトルリア人の起源については未だに不明であり、意見が分かれている。主な説は次の通りである。

① 小アジアのリディア由来説――

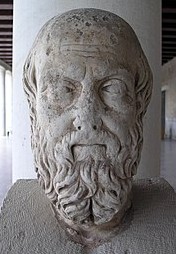

ヘロドトス説――=

ヘロドトスHerodotos(cBC484-cBC425):古代ギリシャの歴史学者 小アジアのリディアは現トルコ西部に存在した王国で、BC7世紀からBC546年まで栄えた。だがこのことを結びつける証拠はないとされる。

② イタリア原民族説――

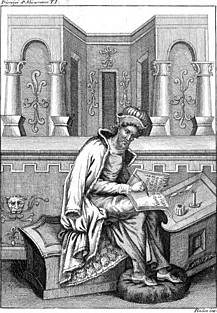

ハリカルナッソスのディオニュシオス説――

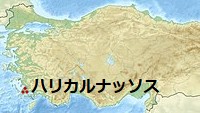

ハリカルナッソスのディオニュシオスDionysios(BC60-BC7年以降):小アジアの

ハリカルナッソス出身。帝政ローマ初期の歴史家、修辞学者で複数の著作が現存する。

③ エーゲ海のレムノス島由来説=それはBC6世紀、ギリシャに含まれる

レムノス島では

インド・ヨーロッパ語族――サンスクリット語、ヒンディー語、ウルドゥー語、ペルシャ語、トカラ語、ギリシャ語、ラテン語、バルト諸語、アルメニア語、アルバニア語などを使わない他の民族――が、居住していた形跡が見られたのである。

この民族の言語がエトルリア人の言語と似ている。エトルリア語は現在アルファベットで記述されているが、その意味のすべては解読されていない。エトルリア人はインド・ヨーロッパ語に関連する言語を使っていなかった、と考えられている。最近の研究では、エトルリア人の間ではエトルリア語とフェニキア語

(ヘブライ語、モアブ語、アモン語と極めて近い)が日常的に使われていた事がわかっている。

またエトルリア人は海を往来する海洋民族で、古代地中海世界での至るところでその存在が記述されている。一説には

古代エジプト第20王朝(c.BC1185-c.BC1070、ラムセスⅢ)において記された

<海の民>は、エトルリア人を指しているのではともいわれている。

BC4世紀頃、ローマの勢力が強くなると少しずつローマに併合されていき、最終的には完全にローマに同化していった。

BC87年の

ユリウス法で、エトルリア人が

ローマ市民権を得ることが決められている。また

ローマRomaという語は、エトルリア語かサビニ語が起源ではないかという考えもある。

<エトルリア美術>

エトルリア美術認識の起源は、1853年にボローニャ近郊のヴィラノーヴァ遺跡でこの文化の遺物が初めて発掘されたことに端を発する。その後も北イタリアや中部イタリア北部で同じような遺物がたくさん発見された。青銅器時代から鉄器時代への転換期に出現したこの文化は、イタリア中部を中心に栄えた。それは円錐形を上下に組み合わせた

黒陶骨壺にその特徴が見られる。それらは

土壙墓(どこうぼ:地面に穴を掘り遺体を埋葬する墓)にから出てきたものである。

つまり、これらはおよそBC1000年-BC700年のイタリア鉄器時代初期文化に当たるものである。これがBC700年以降のエトルリア文化と

共通する本質的要素をもっているため、

原エトルリア文化だといわれている。

<BC7世紀末までのエトルリア美術>

BC7世紀末までのエトルリア美術は、東方的な要素が見られる

東方化様式時代である。アナトリア、北シリア、フェニキアの美術の影響が認められ、特に装身具などの青銅器や貴金属器が特徴的であり、陶器としてはカノポス型骨壺

(人頭形蓋付き骨壺)、薄手式ブッケロ

(BC7世紀からBC5世紀前半まで作られたエトルリアの陶器)などがある。スフィンクス、グリフォン

(鷲または鷹の翼と上半身、ライオンの下半身をもつ伝説上の生物)などの動物文様、ロータス文様、ロゼット文様などの植物文様にこの時代の東方的要素を見ることができる。

「若者頭部」BC3-2世紀制作 テラコッタ彫像1)

メトロポリタン美術館所蔵 |

「青銅の鏡」裏面 BC5世紀初期制作、パレストリーナ出土

ローマ、ヴィラ・ジュリア・エトルスコ国立博物館所蔵 |

|

|

エトルリアはこの時代、鉱物資源の開発やギリシャおよび東方との貿易によって経済基盤が確立していた。

イタリア半島の

ヴェイオVeio(ローマ西北20kmにある。当時のヴェイオはローマより広大な面積を支配していた。 商業貿易や文化も盛んであった。現在も存在する地)、

タルクイニアTarquinia(現在も存在も存在する地)、

チェルヴェーテリCerveteri(現在も存在すsる地)、

ブルチVulciなどの都市が発展していた。豊かな副葬品を伴う墓

(カンパーナの墓、レゴリーニ・ガラッシの墓など)が数多く造られていた。

またローマを中継地とする塩の道によって南イタリアで展開されていたギリシャ支配とその美術とも直接的に触れることができ、影響を受けた。そのためBC7世紀後半頃からコリント式陶器を模した陶器も制作されるようになった。ギリシャ美術との接触は、

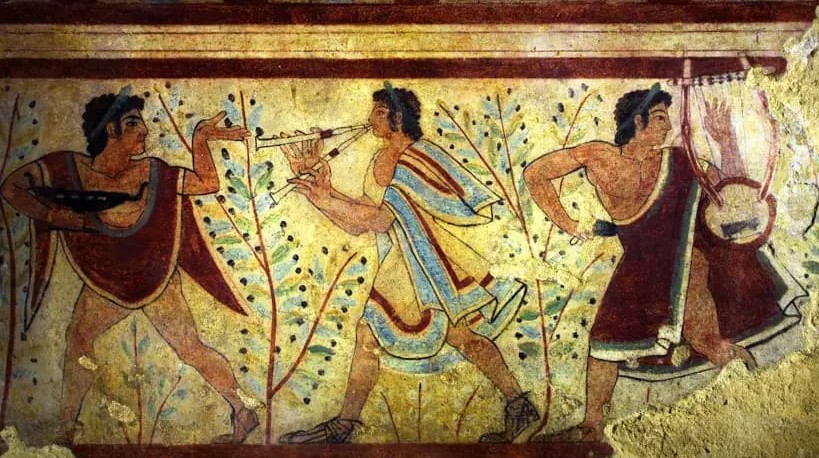

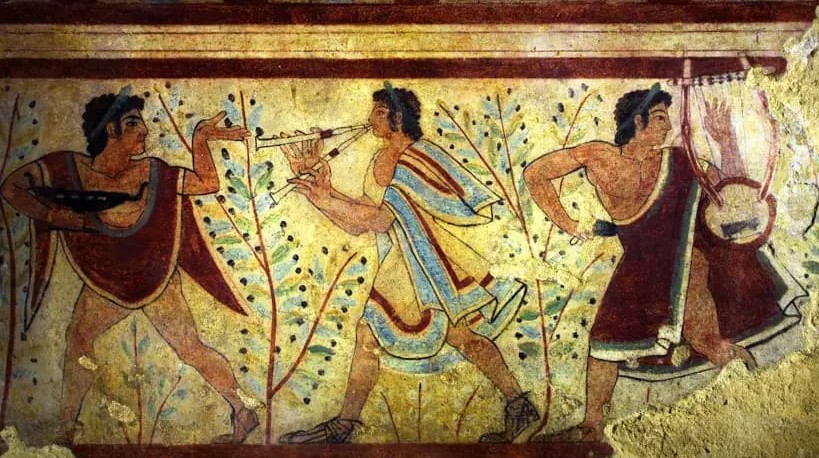

タルクイニアで

墓室壁画を生み、

チェルヴェーテリや

ヴェトゥロニアVetuloniaで等身大彫刻を誕生させた。

| タルクイニアの墓室遺跡6438号の壁画 BC6世紀ころ制作 |

|

[注]

1) 彫刻用語で、素焼きで仕上げる彫刻を指す。古代ギリシャ、エトルリアにおいてみられた。テラコッタteraracottaイタリア語のテラterraは土、cottaは素焼きを意味する。大理石とは異なる柔らかな持ち味が感じられる。この点からもギリシャ彫刻のもち味とは異なる味わいをかもし出している。

<BC6世紀-5世紀中頃のエトルリア美術>

BC6世紀にはギリシャ美術の影響がさらに強くなる。エトルリア美術は、

BC5世紀中頃までの

アルカイク時代に約30年程おくれてギリシア美術の様式の変遷をエトルリアにおいてくり返えされた。チェルヴェーテリ

出土の「夫婦の陶棺」は数々のギリシャの要素に充ちたエトルリア美術の典型であろう。等身大の堂々たる陶器による作品で、

アルカイク・スマイルも感じられる。

「夫婦の陶棺」 BC520年頃制作 チェルヴェーテリ出土 テラコッタ彫像1)

ローマ、ヴィラ・ジュリア・エトルスコ国立博物館所蔵 |

|

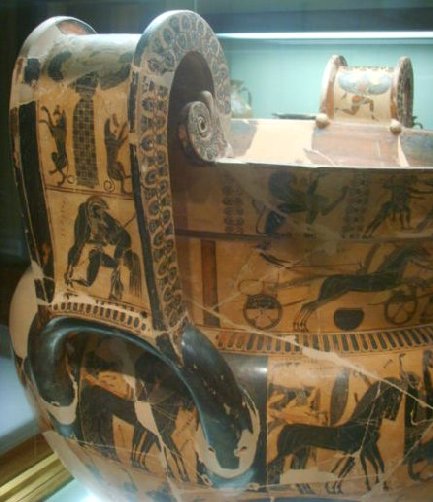

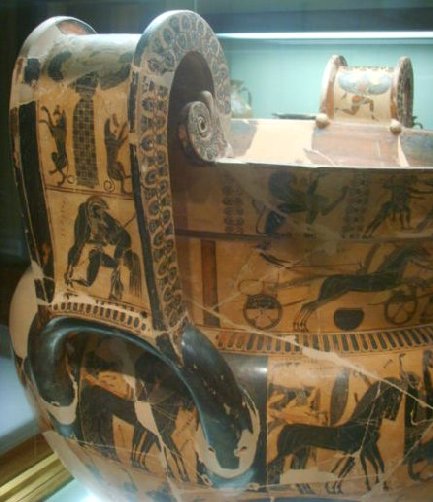

特にBC6世紀後半からはイオニア地方の美術要素が濃厚に見られ、エトルリア式の墓からギリシア陶器が副葬品として数多く出土している。その有名な一例が

「フランソワの壺」(発見者の名前からフランソワの壺と呼ばれる。器型も描写も他に類を見ないほど優れたもので、黒絵式壺のギリシャ美術。1844年にキュージ近くのロテラ噴水にある墓から出土した)である。興味深いことにヨーロッパの美術館で所蔵されている殆どのギリシャ陶器の優品は、

エトルリア地帯からの出土のものである。

|

「フランソワの壺」 c.BC570年制作 エトルリアで出土されたすぐれたギリシャ美術! フィレンツェ考古博物館所蔵 |

|

|

エトルリア出身の美術家で唯一名前の伝わる

ウルカは

BC6世紀末に活躍した彫刻家で、

ヴェイオ出土の

「アポロの胸像」(テラコッタ彫像で等身大である。BC4-3世紀頃制作)は有名である。この時代のエトルリア美術は彩色塑像や青銅製の燭台をはじめとする装飾具に優れた水準を示している。金属製工芸品にはギリシャのそれを凌駕する作品も数多くある。ただしギリシャのように社会制度や倫理、宗教観などの統一された人間像を表現するような美術ではない。それは貴族たちによって支えられた美術であるため洗練性をもち、また各々の地方性を色濃く写し出している。悪くいえば一つの目的性をもたない活力に欠ける美術ともいえる。

「オデッセウスとアキレアス」赤絵式壺 c.BC480年制作

ローマ、ヴィラ・ジュリア・エトルスコ国立博物館所蔵 |

ウルカ「アポロの胸像」BC4-3世紀頃制作

テラコッタ彫像1)

ヴィラ・ジュリア・エトルスコ国立博物館所蔵 |

|

|

★ 浅学な筆者にとって多くのエトルリア美術作品とギリシャ美術などとの区別がたいへん難しい。このページで示した「夫婦の陶棺」や「キメラ像」などは区別ができるが、上記の2点のような作品をぱっと見せられたとしたら、ギリシャ美術の赤絵式の壺や彫像と思ってしまうだろう。だが、「フランソワの壺」は、エトルリア地帯から出土した純然たるギリシャ美術でおそらくギリシャから渡来したと考えられる美術作品であろう。

エトルリア美術専門のローマ、ヴィラ・ジュリア・エトルスコ国立博物館Museo Natzionale Etrusco di Villa Giuliaでは、案内書きによれば、ここを訪れる者はエトルリア美術を理解し、堪能することができる、ということである。皆さんもぜひこの博物館を訪れてご確認下さい。(^^)

<エトルリアの衰退>

BC5世紀前半、エトルリアは南イタリアにもっていた領土を放棄し、ローマ以北の地に撤退していく。このため、

マグナ・グラエキア地帯Magna Graecia

――南イタリアとシチリア島のポリス――との直接の交流を失い、ギリシャ美術の影響は弱まっていった。これによりギリシャの

クラシクス時代の美術の要素は減少した。経済的交流の停滞によって、エトルリアの各都市の地方の固有化が進んでいく。これによってエトルリア美術の特徴が失われ、曖昧になっていく。

BC4世紀になると徐々にローマの勢力がエトルリアを圧迫し、そうした社会状況は美術にも影響を及ぼしていった。

タルクイニアの「船の墓」や「戦士の墓」などでは冥界の悪魔的な題材が表現されるようになっていく。彫刻にも以前のような活力は失われていった。しかし、アレッツォArezzoから出土した「

キメラ像Chimera」などのような青銅像、テラコッタ製肖像、石棺浮彫などには優れたものが多い。ギリシャが

ヘレニズム時代の

BC4世紀末に入っていくと、エトルリアでは写実性に優れた作品が認められる。

「キメラ像」 BC4世紀末制作 1553年アレッツオArezzoで発見

青銅像 フィレンツェ考古博物館所蔵 |

<イタリア全土地図>

●の所がアレッツオ |

|

左中央:サルデーニャ島 中央下:シチリア島 |

BC3世紀以降エトルリアは、ローマの政治的支配を受けていく。それでも文化的な独自性を保ち、彫刻や建築にはすぐれたものが見られる。しかし、

BC2世紀末からローマ美術の中に吸収されていくことになる。

エトルリア美術は地中海地域で開花した多くの古代美術と同じく、

約5世紀間にわたってギリシャ美術の影響下において栄えた。しかし、イタリア中部という一定の閉鎖された地理的条件のためであろうか、この地方とその民族的な固有要素をもち続けた美術といっていいだろう。すなわち、東方化時代の優れた装飾文様、アルカイク時代の精妙な工芸品、それに神殿建築やアーチを用いた土木技術、BC4世紀以後の写実性などは、古代ローマ美術の形成に大きな影響を与えた。その意味でギリシャ美術とローマ美術の仲介的役割を果たした美術といえるかもしれない。

[注]

2) ギリシャ神話に登場する怪物=キマイラ。ライオンの頭、山羊の身体、蛇の尻尾もつ。

2008-2025