���l�T���X������p�l���F�}�j�G���X���ƃO���e�X�N

���}�j�G���X��Mannierism�p���Amaniérisme�t�����X���A�}�j�G���X��manierismo�C�^���A��=��

�@�}�j�G���X���̓��l�T���X�̌���A1500�N��������C�^���A�ŋN�������G��^���ł������B

�o���b�N�����܂ő����B�ŏ��̓~�P�����W�F����t�@�G���̉敗�̖͕�Ƃ��Ďn�܂�B

�}�j�G��maniera�C�^���A��=��@���ꌹ�ŁA

�}�j�G���X��manierismo�C�^���A���ƂȂ����ƁA�����Ă���B���ꂪ�e���̌�ŕ\�����悤�ɂȂ����B�������A

Mannierism�p���ɂ������啶��M�ɂ��Ă���_�ɗ��ӂ��ꂽ���B�}�j�G���X���Ɣ����B������m�ɂ�����}���l���Y��=�}�i���Y��mannierism�ƂȂ�Ӗ����ς��B

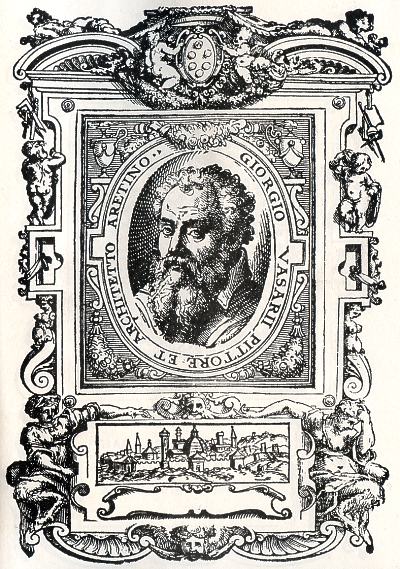

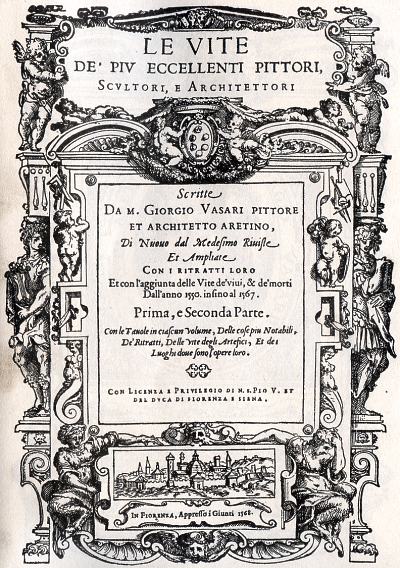

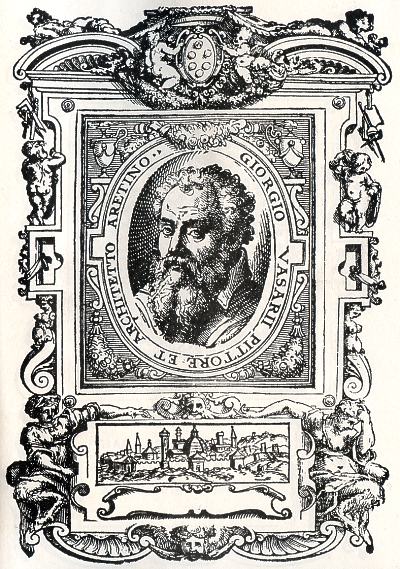

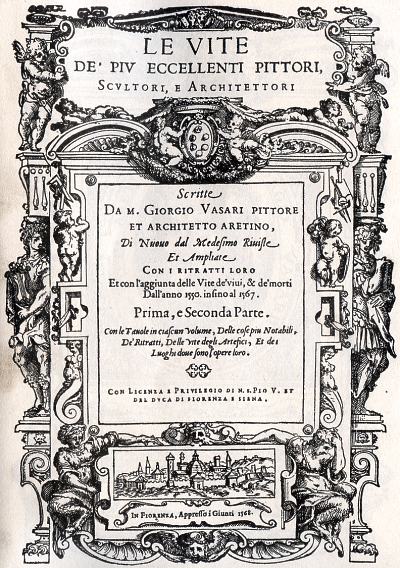

�@���l�T���X���p�j�̊�{�����E�T�O�ƂȂ������@�U�[��Vasari�C�^���A�i1511-74�j���u��ƥ�����ƥ���z�Ɨ�`�v�i1550�N�o���j�́A�`�}�u�[�G����~�P�����W�F���܂Ō|�p��133�l�̍�i�Ɛ��U���L���Ă����i1568�N��Q���ł�30����lj������j�B���̒��Ń��l�T���X�̌ꌹ�Ƃ�����Đ�rinascita��p���Ă���̂͋����[���B�ނ��~�P�����W�F���ɑ���]���͍����A

�~�P�����W�F���i1475-1564�j��

��@maniera�}�j�G�������ō��̂��̂ƌ��y���Ă���B

���@�U�[��

�u��ƥ�����ƥ���z�Ɨ�`�v���ɍڂ����Ă���

���@�U�[���̏ё� |

���@�U�[��

�u��ƥ�����ƥ���z�Ɨ�`/��ꕔ���v�\��

1550�N�o�� |

|

|

�@16���I��������

�~�P�����W�F��Michelamgelo�i1475-1564�j�́A�V�����Z�@��p������i�������I�ƂȂ�B�Ⴆ�V�X�e�B�[�i��q���̕lj�

�u�Ō�̐R��=���R���P�j�v�Ɍ�����悤�ȁA�ό`��Ȃ��肭�˂�A�����L���ꂽ�l�̕\�������p����Ă���B�������l�T���X�|�p�̖����Œ��a�̎�ꂽ�\���Ƃ��A����̃o���b�N�|�p�̓������ӂ��\���Ƃ��قȂ�A���L�̕\����������̂ł���B����͂��Ȃ葁�����ꂽ

�}�j�G���X���ƍl�����Ă���B

�m���n

�P�j�@ �Ō�̐R���̓J�g���b�N����p��ł����R���ƕ\�L�����B����͊e�l�Ԃ������}���鎞�A�_�̑O�Ŏ��R�����ēV���������n���ɐU�蕪������B�F�����I�����}���鎞���L���X�g���ė����A�S�l�ނ͕�������B�������_�̌��R��=�Ō�̐R�����s���A�����ɂ��鍰�͂��ׂēV���Ɍ}���������A�Ƃ��������ł���A�M�ӏ��ł�����B

�� �~�P�����W�F��1535-41�N����@<�Ō�̐R��=���R��>

�V�X�e�B�[�i��q���@���� |

�|���g����1525-28�N������@<�\���ˍ~��>

�t�B�����c�F �t�F���`�^���� |

|

|

�@�L���ȃ}�j�G���X���̑�\�I�ȍ�i�͎��̂悤�ł���B

�|���g����Pontormo�i1494-1556)�u�\���ˍ~���v�A

�p���~�W���j�[�mParmigianino�i1503-40�j�u��̒�������v�A

�u�����Y�B�[�mBronzino�i1503-1572�j�u���̃A���S���[�v�A

�G����O���REl Greco�i1541-1614�j�u��ٍ��m�v�A

�u�ߕ��D�����L���X�g�v�A

�A���`���{���hArcimboldo�i1527-1593�j�A��u�l�G�v�A

�o���b�`Barocci�i1528-1612�j�u�C�G�X�̒a���v�A�J�����@�b�W�HCaravaggio�i1573-1610�j�u����̎��v�A

�u���}�^�C�̏}���v�Ȃǂł���B�}�j�G���X���̔��p�̓o���b�N����̔��p�Ɏ���Ă������B�o���b�N���p�̑傫�ȓ����ƂȂ�A�܂��ϖe�����Ă����̂ł���B

�@�}�j�G���X���̍�i�̑����́A�{��ȂǂŎ��I�ȋ�ԂŊy���܂ꂽ�ӂ�������B

�u�����Y�B�[�m�u���̃A���S���[�v�̂悤�ɗl�X�ȋ��ӂŏ[���A�ς�҂��������y���܂��邠���̒m������������悤�ȍ�i������B�������A

�����ɖ͕�\���ɂ���Č^�ɂ͂܂����Ƒn���Ɍ�������i�������Ȃ�A

Mannierism�p������

�}���l���Y��mannierism�p���Ƃ����̏̂�����Ă������A�Ƃ������Ă���B

���O���e�X�Ngrotesque�t�����X�ꥉp���A�O���b�e�X�Rgrottesco�C�^���A����

�@���p�ɂ�����

�O���e�X�N�l���͎��̒ʂ�ł���B

���A���Ӗ�����

�O���b�^grotta�C�^���A���A

grotte�t�����X���A

grotto�p�����ꌹ�ƂȂ�A���ꂪ�ʂ̈Ӗ����������ꂽ

�O���b�e�X�Rgrottesco�C�^���A��A�O���e�X�Ngrotesque�t�����X�ꥉp���ƂȂ��Ă������B

�@

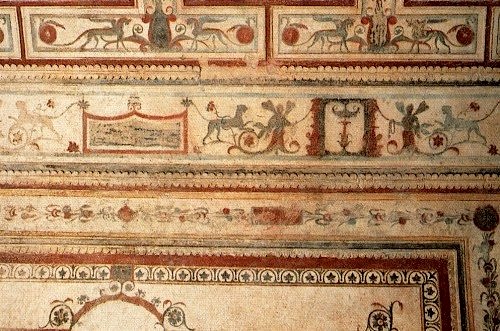

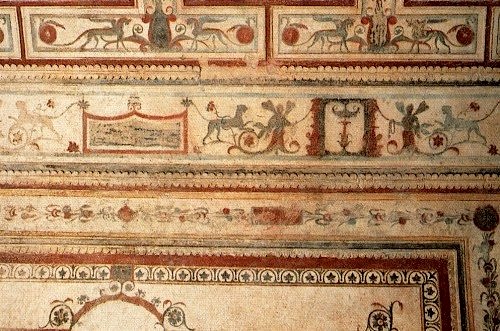

�O���e�X�N�l���́A������u�Ă���̂��Ƃ��w���Č����邪�A���̂Q�͊W�������Ǝv����B��͌Ñネ�[�}����ɂ�����

<�O���e�X�N����>�̂��Ƃł���A������̓��l�T���X����ɗ��s���������̂��ƂŁA

<�l�H���A�̑���>�̂��Ƃ������B

�@

�@�u�O���e�X�N�����v�\�\ex.�Ñネ�[�}�c��l���̉����{�a

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����{�a�̃t���X�R�� |

|

|

�@15���I�A

���[�}���c��l���iAD37-68��݈�54-68�j�������{�a�h���X��A�E���ADomus Aurea���n�����甭�@����A���̒��ڂ��W�߂��B�����ɂ͐l�A�����A�A���Ȃǂ��ނƂ��������I�ȃt���X�R�lj悪�������B�����ɂ͐l������A���ցA����ɂ͋��A�����ւƘA�����ĕω����Ă�����Ȗ͗l��������B���ꂪ�n���A�܂蓴�A���甭�����ꂽ���߁A

�O���e�X�N�����ƌĂ��悤�ɂȂ�B�����16���I�ɁA���t�@�G�������@�e�B�J���{�a��L�̓����Ɏ�����A�L���m���鑕���ƂȂ��Ă����B���ɃC�^���A�ł̎g�p�Ⴊ�����A�C�^���A�e�n�̋{�a�̑����Ɍ�����B����

�O���e�X�N������

�}�j�G���X�������ɑ����g��ꂽ�̂������[�����Ƃł���B

�@

�A�u�l�H���A�̑����v�\�\ex.�s�b�e�B�{�a�̃O���b�^

�@�C�^���A�A�t�B�����c�b�F�ɂ��郁�f�B�`�Ƃ̋{�a�A�s�b�e�B�{�a��1469�N�`1549�N�ɂ����đ���ꂽ�B���f�B�`�Ƃ��s�b�e�B�{�a�Ɉڂ��Ă���A1550�N��K�͂Ȓ뉀�̊g���H�����n�܂�A�w�����Ƃ����̂̓g���{�[���A��ɃA���}���i�[�e�B�A�u�I���^�����e�B�A�W�����I�A�A���t�H���]��p���[�W���g����Ă����B����ɂ���傫���O���b�^���{�[�{���뉀�̕Ћ��ɂ����Q�̃O���b�^������B�����͐l�H�I�ɃZ�����g���ő����Ă���A�ߓ������v�킹�A�܂��������A�ł���B

| �� �s�b�e�B�{�a����̃O���b�^���� |

�s�b�e�B�{�a����̃O���b�^�̓V�� |

|

|

| ���@ �s�b�e�B�{�a�{�[�{���뉀���O���b�^��O�����f�O�� |

�@�@�s�b�e�B�{�a�{�[�{���뉀���u�I���^�����e�B�̃O���b�^���� |

|

|

�@

�u�I���^�����e�B�̃O���b�^�̓s�b�e�B�L��ւ̏o���߂��ɂ���A1583�N�`88�N�ɑ���ꂽ���̂ł���B���̃O���b�^�͑S�̂ɂR�̓��A=�O���b�^����\������A�����ɂ̓M���V���_�b���ނƂ��������̌|�p�Ƃɂ�钤��

�i���݂͕������ݒu����Ă���j�����߂��Ă���B�����

�o���f�B�l�b���u�P���X�ƃA�|���v�A

�{���[�j���u���B�[�i�X�v�A

���b�V�u�p���X�ƃw���l�v�A������

�~�P�����W�F���u���l�v�ł���B���A�̓V�䕔���̓|�b�`�F�b�e�B�ɂ��t���X�R�悪����B

�@����������l���g�O���b�e�X�Rgrottesco�h�ƌ������Ƃ��B������O���e�X�N�Ƃ����ď̂̎n�܂�̈�Ƃ�����Ă�����ł͂��邪�B

�@���ꂪ��̗��s�l���ƂȂ�A���������̋{�a���̒�ɐݒu�����悤�ɂȂ����B��X���{�l�ɂ͒�̐���������v�킹����̂�������Ȃ��B��Ɏ����ɂ��ݒu����Ă���Ⴊ������

�iex.�}���g���@��h�D�J�[���{�a�F���̊��A�~���m��|���f�B��y�b�c�I�[�����p�ق̓����T����etc.�j�B�L�Ԃ̕Ћ��ɐ�ݒu������A�Ȃ�ƂȂ������S���������ĂĂ���B���{�ł̏����{�����ق◿���ɂ悭�����鉮���L���ɒ���v�킹��ӏ��ɓ��Ă�����ȂǂƑ��������A�M�҂͊�����̂ł��邪�B

2007-2025