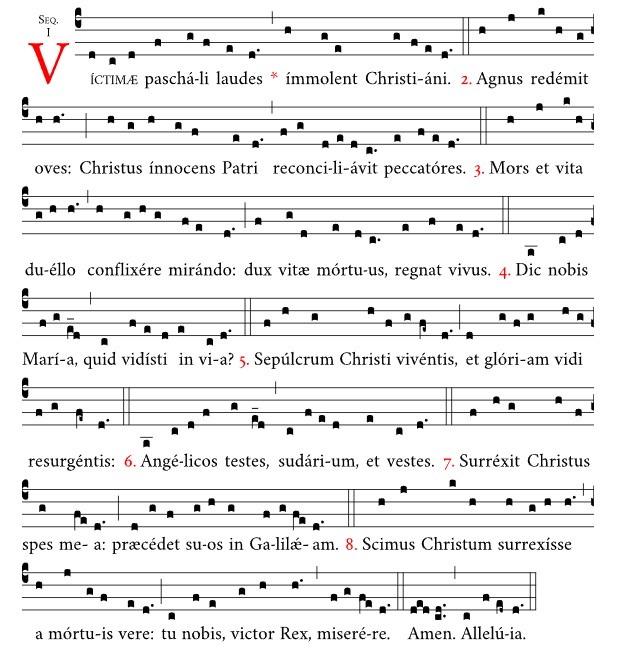

グレゴリオ聖歌「ヴィクティメ・パスカリス・ラウデスVictimae pascahlis laudes」

<復活のいけにえ>

<グレゴリオ聖歌とは>

グレゴリオ聖歌は早くは7世紀には存在し、中世盛期を中心として成立した教会典礼聖歌。つまり、カトリック典礼の中心である

ミサ典礼と

聖務日課(時課の典礼=教会の祈り)を用途にした聖歌である。当時、グレゴリオ聖歌以外に地方聖歌、つまりガリア聖歌、モサラベ聖歌、アンブロジオ聖歌などが存在した。これらの聖歌の歌詞はすべてグレゴリオ聖歌と同じくラテン語であったが、淘汰され教会公認のローマ・カトリック教会

(典礼・公式文書はすべてラテン語である)の全典礼を網羅する典礼聖歌となった。また典礼以外でも私的・公的な祈祷文に作曲された聖歌も多く作られていった。

グレゴリオ聖歌の研究や歌唱に重要な

古ネウマによる古い写本では、音高については相対的にしか分からない。ラテン語の歌詞上に点や線の古ネウマ

(記号)によって記され、地域によっては多少の多様性がみられるもののかなり体系化されていた。古ネウマは主に9世紀頃〜11世紀初め頃中心に用いられた記号。音高の問題を除けばこれほど優れた楽譜は、類をみない。微妙な表現やリズムを記しているからである。よいグレゴリオ聖歌演奏のためには、この古ネウマ研究が必須。ぜひ古楽の中の古楽に多くの人にとり組んで欲しい。

角形ネウマは12世紀頃からよって線上に記され、1本線から4本線の譜線へと移行していった。5線譜のルーツともなり、音高を明確に示すことが可能だが、リズム

(音の長短)や演奏のニュアンスなどの微妙な歌唱指示は不充分といえ、細かな機微は

古ネウマにはおよばない。第二ヴァティカン公会議(1962-65)以前、ラテン語典礼時代に神学校、修道院や教会で用いられていた「リーベル・ウズアリス」

(4線譜・聖歌本、1896年初版)は、ミサと教会の祈りの歌唱が可能な超便利な聖歌本。しかし、これは大半が古ネウマからの19世紀末に復元作業されたもので、復元で生じた旋律線の音高解釈に誤りが多く混入し、リズム解釈などにまちがった判断も入り込んだことが現在判明している。また演奏法、特に旧ソレム法のリズム論

(ex.2拍子と3拍子の組み合わせ解釈)とアルティスとテーシスによる旋律解釈が絶対視されていた。他の解釈が与えられなかった時代だった。第二ヴァティカン公会議(1962-65)後、これが改められ、さらに典礼式文も大きく改正されたため、旧グレゴリオ聖歌集の使用は多くの問題も伴っている。

<「ヴィクティメ・パスカリ・ラウデスVictimae pascahli laudes」>

一般に「復活のいけにえ」と呼ばれている「ヴィクティメ・パスカリ・ラウデス」は、復活の主日ミサ固有式文の続唱1)である。そして復活の月曜日から土曜日のミサでも任意に用いられる。

国本静三訳

Victimae pascháli laudes

Immolent christiáni. |

過越のいけにえとなられた方に賛美を、

キリストを信じる者は献げよう。 |

Agnus redémit oves:

Christus ínnocens Patri

Reconciliávit Peccatores. |

こひつじ(キリスト)は羊たちを解放された。

罪なきキリストが御父に、

罪びとたちをとりなされた。 |

Mors et vita duéllo

Conflixére mirándo:

dux vitae mórtuus, regnat vivus. |

死といのちが

ふしぎな戦いをした。

死んだいのちの主は、生きて治められている。 |

Dic nobis María,

quid vidísti in via? |

マリア(マグダラのマリア)2)よ、 わたしたちに告げよ。

道で何を見たのか? |

Sepúlcrum Christi vivéntis,

et glóriam vidi resurgéntis: |

わたし(マグダラのマリア)は、生きておられるるキリストの墓と、

復活したキリストの栄光を見ました。 |

Angélicos testes,

sudárium, et vestes. |

わたし(マグダラのマリア)にさし示した天使たちと

残された布と衣服を。 |

Surréxit Christus spes mea:

praecédet suos in Galilaéam, |

わたし(マグダラのマリア)の希望、キリストは復活された。

ガリラヤでご自分の弟子たちを待っておられます。 |

Scimus Christum surrexísse

a mórtuis vere:

tu nobis, victor Rex,

miserére. |

わたしたちはキリストが死から

まことに復活したことを知っている。

あなた(キリスト)はわたしたちの勝利の王です。

わたしたちをいつくしんでください。 |

| Amen. Alleluia. |

アーメン。アレルヤ。 2) |

[注]

1) 諸説あるが、不確定ながらフランス、ブルゴーニュ出身の11世紀初めのヴィポ Wipoの作詩ともいわれている。彼は神聖ローマ皇帝コンラート2世宮廷付き聖歌隊長(c.1020-1040)であったされる。

レスピーギRespighiイタリア(1879-1936)による「グレゴリオ風協奏曲」(1921年作曲)の第2楽章冒頭にヴァイオリン・ソロ等にこの続唱の旋律が引用されている。

2) イエスの母マリアではなく、イエスの復活を見たマグダラ出身のマリア。イエスに誠実に従った弟子の一人。

<「ヴィクティメ・パスカリ・ラウデスVictimae pascahli laudes」>

[4線譜]角形ネウマ

は、第4線がドであることを示している。階名読みすると、Victime paschali laudesはレドレ ファソファ ミレ−となる。

★ グレゴリオ聖歌

2021-2025