| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |

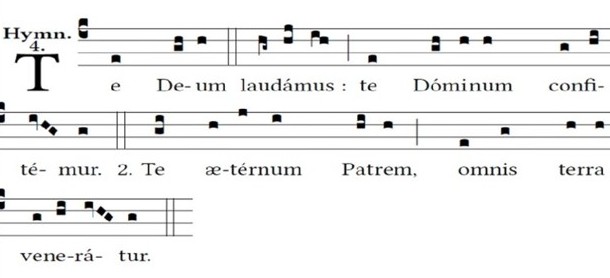

| Te Deum | テ・デウム |

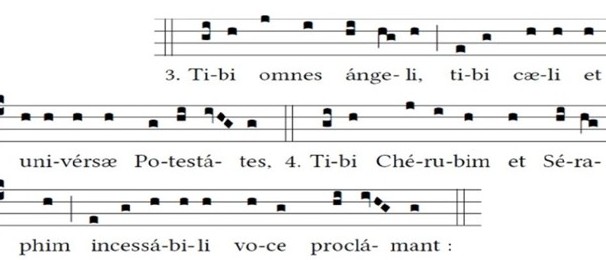

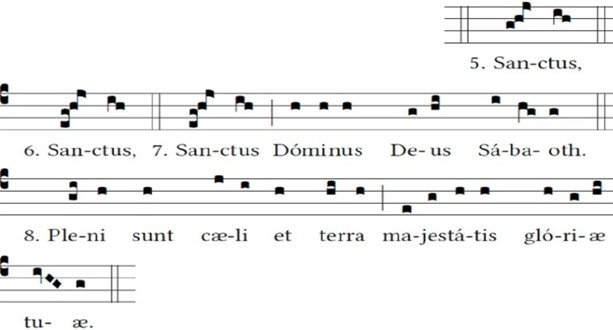

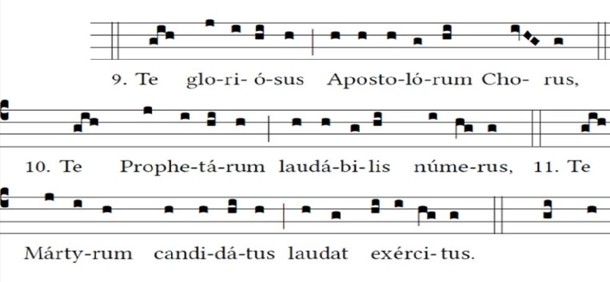

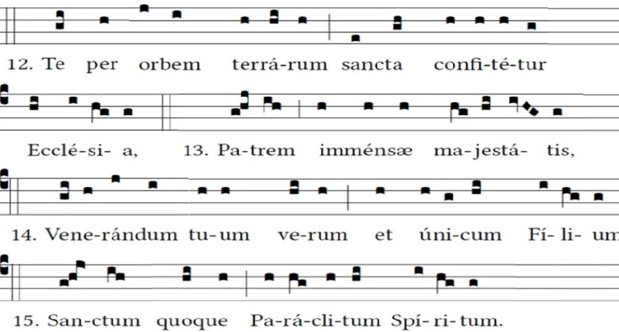

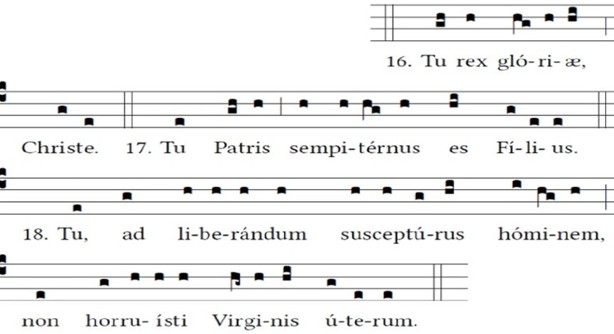

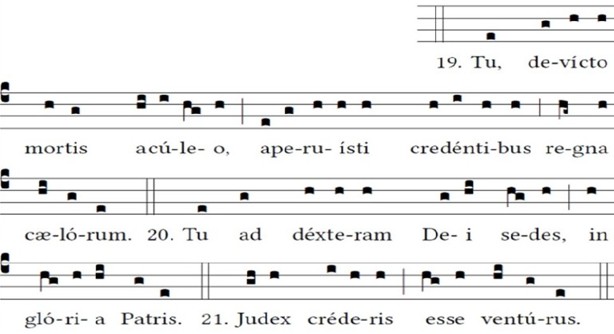

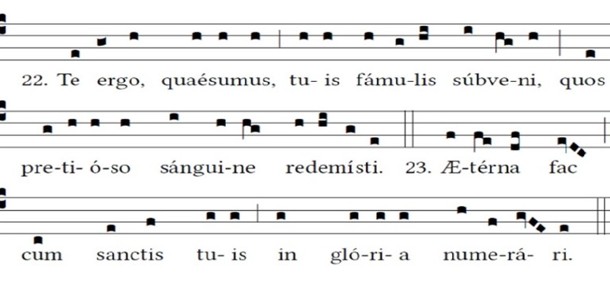

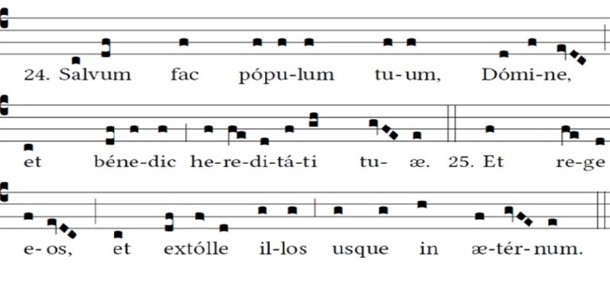

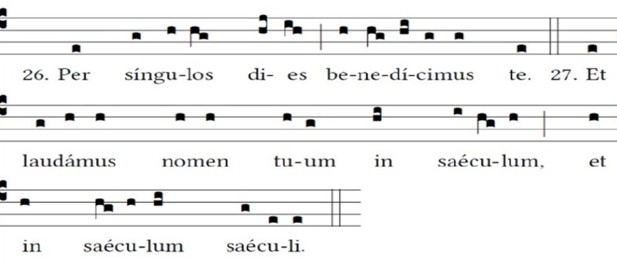

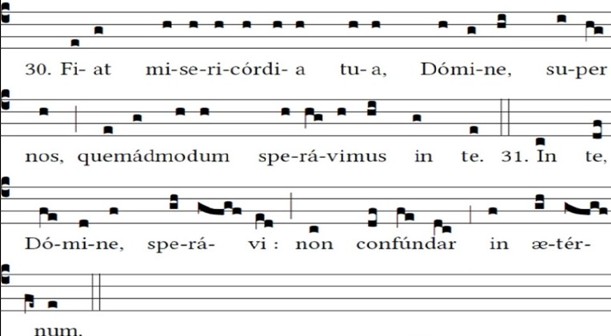

| ① Te Deum laudamus: te Dóminum confitémur. ② Te aternum Patrem omnis terra veneratur. ③ Tíbi omnes Angeli, tíbi Caéli et univérsae Potestátes: ④ Tíbi Chérubim et Séraphim incessabili vóce proclámant: ⑤ Sánctus: ⑥ Sánctus: ⑦ Sánctus Dóminus Déus Sábaoth. ⑧ Pléni sunt caéli et térra majestátis glóriae túae. ⑨ Te gloriósus apostolórum chórus: ⑩ Te Prophetárum laudábilis númerus: ⑪ Te Mártyrum candidátus láudat exércitus. ⑫ Te per órbem terrárum sáncta confitétur Ecclésia: ⑬ Pátrem imménsae majestatis: ⑭ Venerándum túum vérum et únicum Fílíum: ⑮ Sánctum quóque Paráclitum Spíritum. ⑯ Tu Rex glória, Chríste. ⑰ Tu Pátris sempitérnus es Fílius. ⑱ Tu ad liberándum susceptúrus hominem, non horruísti Vírginis úterum. ⑲ Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus régna calórum. ⑳ Tu ad déxteram Déi sédes, in glória Pátris. ㉑ Júdex créderis ésse ventúrus. ㉒ Te érgo qaésumus, túis fámulis subveni, quos pretióso sánguine redemísti. ㉓ Aetérna fac cum sanctis túis in glória numerári. ㉔ Sálvum fac pópulum túum Dómine, et bénedic hareditáti túae. ㉕ Et rége éos, et extólle íllos usque in aetérnum. ㉖ Per síngulos díes benedícimus te. ㉗ Et láudamus nómen túum in saéculum, et in saéculum saéculi. ㉘ Dignáre Dómine díe ísto síne peccáto nos custodíre. ㉙ Miserére nostri Dómine, miserére nostri. ㉚ Fíat misericórdia túa, Domine, super nos, quemádmodum sperávimus in te. ㉛ In te Dómine speravi: non confúndar in atérnum. |

① 神のあななたをほめたたえる。 あなたは主と告げ知らせる。 ② 全世界はあなたを永遠の父とあがめ尊ぶ。 ③ すべての天使、 天にあるものたち、全世界の権力者たちもあなたを宣言する。 ④ あなたをケルビム3)もセラフィム4)も、 絶えることなく高らかにあなたをこのように宣言する。 ⑤ 聖なるかた。 ⑥ 聖なるかた。 ⑦ 聖なる主、すべてを治める神。 ⑧ 主の栄光は天地に満ちている、と。 ⑨ 気高い使徒たちも、 ⑩ 多くのほむべき預言者たちのむれも、 ⑪ 苦しみに耐えぬいた殉教者たちもあなたをほめたたえる。 ⑫ 世界中の教会はあなたを告げる。 ⑬ 偉大な父、と。 ⑭ まことのひとり子、と。 ⑮ 聖なる慰め主である聖霊、と。 ⑯ キリストよ、あなたは栄光の王。 ⑰ あなたは御父のとこしえの御子。 ⑱ あなたはすべての人の救いのために、 おとめの胎から生まれた。 ⑲ あなたは死の刺し傷にうち勝ち、 信じる者に神の国を開いた。 ⑳ あなたは父の栄光の右に座している。 ㉑ 審判者として来る方。 ㉒ あなたにお願いする。尊い血であがなわれたしもべたちを 助けるために来る、と。 ㉓ 諸聖人とともに永遠の栄光に入らせてください。 ㉔ 主よ、あなたの民を救い、 従う者を祝福してください。 ㉕ そして永遠に導き、高めてください。 ㉖ 日々あなたに感謝をささげる。 ㉗ あなたの名をほめたたえる、 いつまでも。 ㉘ 主よ、今日も罪から 守ってください。 ㉙ 主よ、わたしたちあわれんで下さい。、 わたしたちをあわれんで下さい。 ㉚ 主よ、あなたのあわれみがわたしたちの上にあり、 わたしたちの望んだ通りになるように。 ㉛ 主よ、あなたにかけたわたしの望みは、 永遠にゆるぐことはない。 |

<第3節~第4節> |

<第5節~第8節> |

<第9節~第11節> |

<第12節~第15節> |

<第16節~第17節> |

<第19節~第21節> |

<第22節~第23節> |

<第24節~第25節> |

<第26節~第27節> |

<第28節~第29節> |

<第30節~第31節> |

|

| 音楽サロン表紙 | 総目次 | 中世目次 | 作曲家別作品表 | 時代別作品表 | 制作者:国本静三 |

わが指針 |